ページID:122807更新日:2025年11月13日

ここから本文です。

居住サポート住宅の認定等について

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の改正に伴い、「居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)制度」が創設されました。(令和7年10月1日施行)

「居住サポート住宅」とは、住宅のオーナーと援助実施者が連携し、生活困窮者や高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者に対して、安否確認や定期的な見守り、福祉サービスへのつなぎなどの支援を行う住宅です。

この住宅の計画については、県および市が認定を行います。(山梨県内では、町村区域は県、市区域は各市が認定を行います)

(参考)居住サポート住宅の制度について(居住サポート住宅情報提供システム内リンク)

認定を検討している方(新規認定手続き)

認定・相談窓口

| 住宅の場所 | 認定・相談窓口 | 電話番号 |

|

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |

山梨県県土整備部建築住宅課 | 055-223-1730 |

市の区域にある住宅については、各所在の市にお問い合わせください。

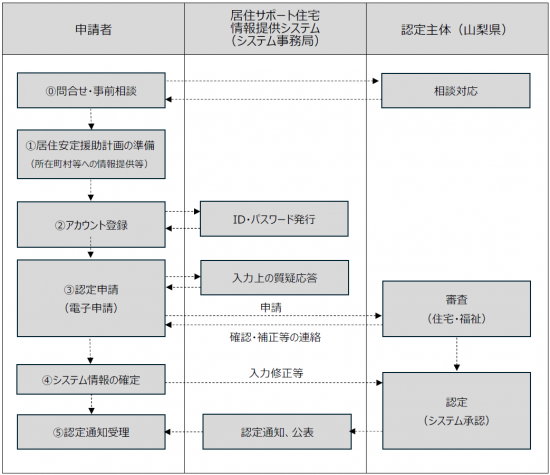

認定手続きの流れ

1.居住安定援助計画の準備(町村、関係部局等への情報提供)

認定申請をしようとする方は、申請前に申請しようとする住宅の所在町村の福祉部局等へ、当該住宅の情報提供を行い、入居者の心身・生活の状況の変化に応じた、公的機関や福祉サービス事業者等との連携体制を確保してください。

2.居住サポート住宅情報提供システムへのアカウント登録

「居住サポート住宅情報提供システム」の登録ページにおいて事業者情報のアカウント登録を行ってください。

(参考)「居住サポート住宅情報提供システム」のリンク

3.認定申請

(1)「居住サポート住宅情報提供システム」からの申請が必要です。「居住サポート住宅情報提供システム」により認定申請書の入力及び必要書類の添付を行ってください。

(2)「居住サポート住宅情報提供システム」で申請を行った際は、下記窓口にご連絡をお願いします。

認定申請窓口:山梨県県土整備部 建築住宅課 企画担当 TEL:055-223-1730

主な認定基準

法律・要綱

- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(法)(国交省のサイトをリンク)

- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(共同規則)(国交省のサイトをリンク)

- 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第9条第4号及び第10条第2号ロの国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準(共同居住型賃貸住宅の基準、ひとり親世帯向け共同型居住型賃貸住宅の基準)(国交省のサイトをリンク)

- 山梨県居住安定援助賃貸住宅事業の認定に係る事務取扱要綱(PDF)

| 項目 | 基準 | 参考 | |||

| 事業者・計画全体 |

|

|

|||

| 住宅(ハード) | 規模 |

各住戸の床面積 新築住宅:25平方メートル以上 既存住宅:18平方メートル以上 共用部部分が台所・浴室等の設備がある場合 新築住宅:18平方メートル以上 既存住宅:13平方メートル以上 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)は別途基準あり |

「法41条第一号」 「共同規則第9条」 「共同居住型賃貸住宅の基準、ひとり親世帯向け共同型居住型賃貸住宅の基準」 |

||

| 構造 |

消防法若しくは建築基準法等に違反しないものであること 耐震性を有すること(確保する見込み含む) |

|

|||

| 設備 |

各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること (台所、収納、浴室又はシャワー室は、共用部分に共同して利用するための適切な設備を備えることにより、各居住部分に備え る場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各住戸に備えなくてもよい) ※共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合別途基準あり |

「法41条第二号」 「共同規則第10条」 「共同居住型賃貸住宅の基準、ひとり親世帯向け共同型居住型賃貸住宅の基準」 |

|||

| サポート | 内容 |

要援助者に次のイからハまでのいずれにも適合する居住安定援助を提供するものであること イ 1日1回以上要援助者の「安否確認」を行うこと。 ロ 1月1回以上、要援助者の「見守り」を行うこと。 ハ 必要に応じて「福祉サービスへのつなぎ」を行うこと。 |

「法41条第六号」 「共同規則第14条」 |

||

| 対価 | 居住安定援助の提供の対価が、当該居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものでないこと |

「法41条第七号」 「共同規則第15条」 |

|||

| 基本方針 |

基本方針に照らして適切なものであること。 都道府県賃貸住宅供給促進計画 |

「法41条第八号」 「共同規則第16条」 |

|||

|

基準の強化緩和 |

現時点なし (市町村賃貸住宅供給促進計画、都道府県賃貸住宅供給促進計画により共同規則第9条、10条第2号の基準を強化・緩和することができる。) |

||||

認定申請時提出書類

| 書類 | 提出方法 |

| 認定申請書(その他必要事項) | システムにより入力 |

| 誓約書 | システムにより入力 |

| 居住安定援助の内容概要図 | 作成してシステムに添付 |

|

昭和56年6月以降に着工された住宅の場合は、着工時期を確認できる建築確認台帳記載事項証明書等の書類 |

|

| 間取図 | |

| 共同居住型賃貸住宅の場合は、基準を満たすことを示す書類 | |

| 共同規則第10条ニ号イただし書きに該当する場合は、その理由書 | |

| 援助実施者が提供する居住安定援助と同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類 | |

| 居住サポートを委託し、委託先が決まっている場合は、委託契約書の写し |

国庫補助金について

国土交通省が、供給促進を図るため、住宅・施設の建設・改修等に対して、直接補助を行っています。補助金の申請・相談は、受付窓口である住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局HP(https://www.how.or.jp/koufu/support.html)をご覧ください。

認定事業者の方(認定後の手続き等)

計画の変更申請(法44条第1項、軽微の変更共同規則第21条、申請書類共同規則第22条)

認定を受けた居住安定援助計画を変更しようとするときは、「システム」から変更の認定申請を行う必要があります。(認定申請時提出書類に変更がある場合は変更後の添付書類を添付)(軽微の変更の場合を除く)

(参考)軽微な変更について

廃止の届出(法44条第3項、届出共同規則第23条)

事業を廃止しようとするときは、その日の30日前までに「システム」から届出を行ってください。

地位承継の承認申請(法45条、共同規則第25条)

認定事業者の一般承継人または認定事業者から認定住宅の敷地の所有権、その他認定住宅の整備及び管理に必要な権限を取得した者は、承認を受けて、認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができます。

地位の承継の事実を証明する書類及びその写しを添えて、「システム」から申請する必要があります。

定期報告(法49条、共同規則第30条)

認定事業者は、認定計画に基づく実施状況等を定期的に認定主体に報告しなければなりません。

報告時期は毎年4月~6月ですので「システム」から報告をしてください。

目的外使用の申請(法50条、共同規則第31条32条33条)

専用賃貸住宅の一部について3月以上入居者が確保できないときは都道府県知事等の承認を受けて、その一部を最大5年の間、要援助者以外の者に賃貸(目的外使用)することができます。

承認の申請は「システム」からする必要があります。

心身の故障等により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出(共同規則第19条)

精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状況となったときは、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、「窓口」に書面で提出してください。

報告徴収・立入検査について(法54条)

定期報告が正当な理由なく行われないときや認定基準への適合等に疑義があるとき、その他法律の規定の施行に必要があるときは立入検査・報告徴収できることとなっています。

帳簿の保存について(法48条、共同規則第29条)

認定事業者(援助実施者)は、居住サポート住宅の全ての入居者の「入居状況や居住サポートの実施状況」を記録し、事業年度の終了後5年間保存する必要があります。

(参考)帳簿の参考様式