トップ > くらし > 男女共同参画・共生社会 > 男女共同参画 > 山梨県男女共同参画団体活動促進事業費補助金

ページID:114898更新日:2025年11月13日

ここから本文です。

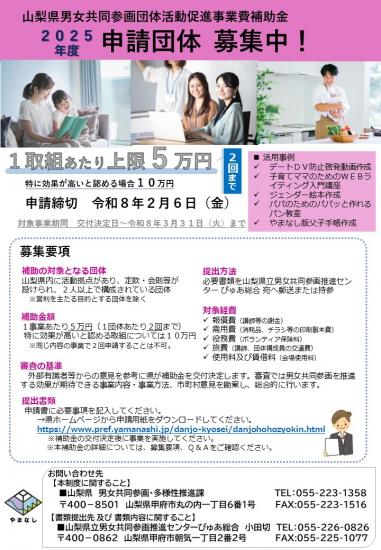

山梨県 男女共同参画団体活動促進事業費補助金 について

令和7年度 申請受付中です!

申請締切:令和8年2月6日(金曜日)まで

補助対象期間:交付決定日~令和8年3月31日(火曜日)まで

※事業実施予定日の1ヶ月前までに申請書類を提出してください。事業実施直前の申請については交付決定ができませんので予めご留意ください。

補助金の概要

男女共同参画の推進に向けた活動を行う団体が実施する、地域課題の解決を図るための事業に要する経費に対し、補助金を交付するものです。

くわしくは、以下資料をご覧ください。

補助金額

1事業あたり5万円を上限とし、1団体当たり2回まで

特に効果が高いと認める取組については、1事業あたり10万円を上限とします

→10万円を上限として申請する場合は、こちら(特に効果が高い取組について)をご確認の上、申請の判断・書類の作成をお願いいたします。

※実際にお支払いする補助金は、実際に支出した対象経費から算出しますので、その額が交付決定額を下回った場合は減額となります。

補助対象団体

男女共同参画の促進を図る事業を行う団体であって、以下の要件をすべて満たす団体。(※営利を主たる目的とする団体を除く。)

- 山梨県内に活動拠点があり、山梨県内を中心に活動していること

- 2人以上で構成されていること

- 定款・会則等が定められていること

- 宗教の教議を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的としていないこと

- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的としていないこと

補助対象事業

地域課題の解決に資すると認められる取組・活動であり、男女共同参画の推進につながる効果が見込まれるもの。

→くわしくは交付要綱第2条をご覧ください。

補助対象経費

▶ 人件費(外部講師への報償費/外部講師・団体構成員の交通費)

▶ 使用料及び賃借料等(会議室使用料)

▶ 事業費(消耗品費/広報チラシ等の印刷製本費/通信運搬費/ボランティア保険料等)

( )内の記載は一例です。

必要な書類

必要に応じ以下の書類を作成の上、山梨県立男女共同参画推進センター ぴゅあ総合(甲府市朝気1-2-2)まで、郵送又は持参 にて1部提出してください。

補助金交付を申請するとき

※審査に日数を要するため、事業実施予定日の1ヶ月前までに申請書類を提出してください。事業実施直前の申請の場合、交付決定できませんのでご留意ください。

✔ 1. 補助金交付申請書(様式第1号)

✔ 2. 事業計画書(様式第1号の1)

✔ 3. 事業収支予算書(様式第1号の2)

→事業全体にかかる総額の収支予算書をご提出ください。

✔ 4. 団体概要(様式第1号の3)

✔ 6. 誓約書(様式第1号の5)

✔ 7. 口座振替依頼書(様式第2号)

✔ 8.(任意団体の場合)定款・会則

その他、必要に応じ関係資料の提供をお願いする場合があります。

事業計画の大幅な変更、事業の中止・廃止が生じたとき

事業が終了し、実績を報告するとき

事業が完了した日から1ヶ月を経過した日または交付決定をした翌年度の4月10日の、いずれか早い日までに以下書類を提出してください。

✔ 1.補助金実績報告書(様式第5号)

✔ 2.事業報告書(様式第5号の1)

✔ 3.事業収支決算書(様式第5号の2)

✔ 5.領収書、レシート等(日付・内容・金額が分かるもの。写しでも可。)

→領収書の日付が事業期間内(交付決定通知書の日付~最後の精算が終わった日)であるかご確認ください。また、事業対象外の経費として報告書に記載する場合も必ず領収書を添付してください。

✔ 6.事業を実施したことが分かる書類(写真/資料/チラシ/アンケートなど)

✔ 7.旅費を支払った場合、根拠書類(距離や使用した公共交通機関が分かる書類)

✔ 8.参加費など、補助金以外の収入があった場合、収入の根拠書類(参加者一覧など)

その他、必要に応じ関係資料の提供をお願いする場合があります。

概算払を受けたいとき

過去事例の紹介

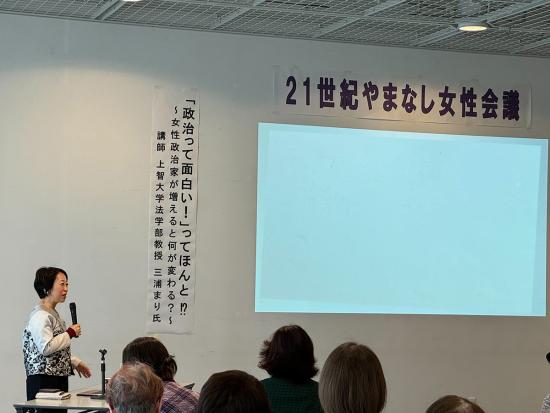

講演会「女性政治家が増えると何が変わる?」

- 交付団体 21世紀やまなし女性会議

- 参加者 58名

上智大学法学部教授・三浦まり氏を講師に迎え「『政治って面白い!』ってほんと!?~女性政治家が増えると何が変わる?~」と題した講演会を開催。女性政治家が増えることで社会にどのような変化がもたらされるのか、またその実現に向けて必要な取り組みについて語られ、参加者同士で意見交換も行われた。参加者からは「女性の置かれた立場を理解することができた。」「有権者としてできることを実践していこうという意欲が湧いた。」などの感想が寄せられた。

子ども向け啓発物(絵本・紙芝居)制作・配布

- 交付団体 グループ・夢のかけはし

ジェンダー平等や人権について、小学校低学年の子どもたちが考えるきっかけとなるよう、絵本『ごんたとめりー』を制作し、県内の図書館等に寄託。翌年度には紙芝居版『ごんたとめりー』を制作し、CD化。県内の小学校等に配布され、子どもたちが相手を尊重することの大切さについて学ぶ機会を提供した。

WEBライティング入門講座

✔ ハイクオリティやまなし掲載!

- 交付団体 コワーキングコミュニティteraco.

- 参加者 26名

子育てなどの理由で在宅勤務を希望する求職者を対象に、「WEBライティング入門講座」を開催。講師に「ライター組合」代表の佐々木ゴウ氏をお迎えし、WEBライティングを個人で仕事にしていくための方法や、記事作成に必要な基礎知識について講義。講座修了後も、開催場所であるコワーキングコミュニティ「teraco.」にて、参加者同士が情報交換を行いながら継続的に仕事獲得に向けて取り組み、実際に記事執筆代行の仕事を受注したという嬉しい報告もあった。

研修会「からだと心を大切にするということ~包括的性教育とは~」

- 交付団体 一般社団法人ガールスカウト山梨県連盟

- 参加者 18名(対面12名、ZOOM6名)

女性のライフプランと健康課題、それらに関連する社会的背景について理解を深める研修会を実施。参加者からは「自分のからだについて知ることの大切さや、女性特有の健康課題への理解が深まった。」「結婚・出産といった人生の節目がライフプランに与える影響を実感し、幼少期からの教育の必要性を感じた。」などの感想が寄せられた。