トップ > 組織案内 > 山梨県産業技術センター > 山梨県産業技術センタープロポーザル > 山梨県産業技術センタープロポーザルR0708

ページID:122172更新日:2025年8月13日

ここから本文です。

【山梨県産業技術センタープロポーザル】

産業技術センターをより活用していただくため、センターの研究や設備などをわかりやすく紹介します。

TOPIC:【事業紹介】タイ王国への渡航レポート

タイ手織り産地での講演及び視察について

タイ王国のタイ繊維産業振興機構(以下、THTI)からお招きいただき、繊維技術部の五十嵐主幹研究員・部長が令和7年6月4日~11日の日程でタイ王国を訪問し、チェンマイ、ウドンタニーで講演したほか、タイの手織りの工場、市場、博物館などを訪問しました。

■渡航の経緯

今回、タイのTHTIから招聘の打診があったのは令和7年4月末でした。その2か月前、令和7年2月にTHTI職員らによる当産地への視察訪問があり、産地工場の見学が行われたほか、山梨県絹人繊織物工業組合の事業者との意見交換の場が設けられました。その時の出会いが今回の招聘のきっかけとなりました。

写真1:令和7年2月13日に光織物(有)(富士吉田市)で行われた意見交換会

今回タイでの講演について招聘依頼があったのは、当センターの五十嵐部長のほか、舟久保織物(富士吉田市)の舟久保勝代表の二人でした。しかし、それぞれ別の日程・場所での講演を行ったため、残念ながら終始別行動での渡航となり、現地で会うことはありませんでした。

写真2:バンコクで講演する舟久保織物の舟久保勝さん

■チェンマイ、ウドンタニーでの講演

講演は、チェンマイとウドンタニーでそれぞれ3日間ずつ実施される教育プログラム「The Designer in Residence Program Under Reinvented Roots, Resilient Futures Project, 2025」(伝統の再発見と持続可能な未来をつなぐデザイナー滞在プログラム 2025)の一環として行われました。対象は、タイの織物企業経営者、デザイナー、織物工房主催者などです。

講演は『Textile beside Mt. Fuji (Design of local textile production; History, Present and Future)』(富士山のふもとの織物―地域繊維産業のデザイン:歴史・現在・そして未来)というタイトルで、郡内織物の歴史や近年の取り組み、織物デザインの事例紹介を行い、また会場では生地サンプルと傘の製品を展示して紹介しました。

写真3:令和7年6月6日、チェンマイ、The Empress Hotelでの講演

写真4:令和7年6月9日、ウドンタニー、Amman Unique Hotelでの講演

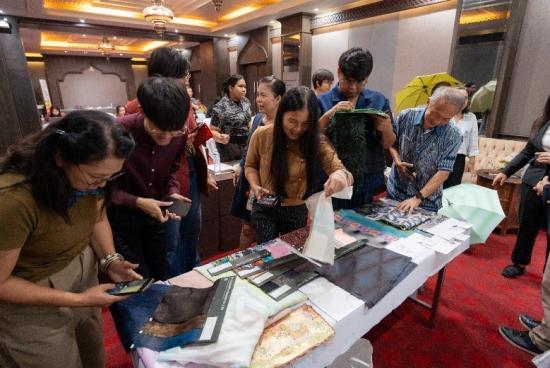

写真5:生地サンプルと傘の製品紹介

写真6:参加者の皆様と

参加者は若いデザイナーや経営者が多く、伝統織物や文化を守りつつ、それらを現代の市場で発展させようと挑戦している方々です。

講演後には多くの質問が寄せられ、山梨の生地、デザインへの強い興味が感じられました。またタイの伝統織物が今後も発展していけるよう、政府がデザイン面から力強く後押ししていることが感じられました。

■タイの織物と織機

タイは機械式織機による工業的な織物生産も盛んですが、養蚕や手織りによる手工芸的な織物生産も大きな産業として残っています。

今回の渡航ではTHTIのスタッフの方に案内してもらい、そうした手工芸的な伝統織物の工場、市場、博物館などを視察することができました。

ここでは、その中で出会った二つの代表的な織物と、その作り方を簡単にご紹介します。

一つ目は、タイの絣織物、マットミー(Mudmee)です。

写真7の生地は、ウドンタニー中心部から車で30分ほどの、ナカー衣料品市場(Na Kha Clothes Market)で撮影したものです。

写真8はイサーン織物博物館(Isan Textile Museum)での展示物を撮影したものです。

写真7:ナカー衣料品市場で撮影したマットミー

写真8:イサーン織物博物館での展示物

マットは縛る、ミーは細い絹糸などを意味します。写真8のように、白いヨコ糸を青い紐で縛り、白い部分だけが染まるようにして染色し、織られたあとで柄が現れるようにするのがマットミーの技法です。

日本にも絣織物はありますが、マットミーはより複雑で、大きな柄が多く見られました。郡内織物には絣織物の技法は現存していませんが、絣から派生したと考えられる、タテ糸のみに大きな柄をプリントする「ほぐし織」という技術が残っています。マットミーとほぐし織は、技術的には違いがありますが、生まれる柄の大きさでいうと近いものがあると感じられました。日本ではほぐし織という技術で実現した柄の複雑さや大きさを、タイでは絣の技術を発展させることで実現したと言えそうです。

なお、絣というとインドネシアの絣を表す「イカット」という言葉が世界的には広く知られていますが、マットミーもその仲間で、マットミーはイカットのタイでの地域呼称と言えます。

二つ目は、日本ではジャカード織と呼ばれるような、織りで模様を表現した紋織物、ミーキット(Mee Khit)です。写真9の生地は先ほどのマットミーと同じ市場の店で撮影したものです。

写真9:市場で撮影したミーキット

写真10:ミーキットを織る手織機

写真10がミーキットを織る手織機です。日本でいうジャカード織とは違い、紋紙(パンチカード)ではなく、たくさんの木の棒に織り方が記録されています。

このような仕組みの織機は見たことがなく、タイでこのような織機が現在でも使われていると知ることができたのは大きな収穫でした。

この写真10は、イサーン織物博物館の展示物を撮影したものです。この博物館はウドンタニー・ラーチャバッド大学FTCDC(ファブリック・テキスタイル・クリエイティブ・デザイン・センター)の中にあり、FTCDC全体としては、博物館のほかに、当センター同様に品質検査をする設備、研修所を備え、ファッション開発、デザインの支援を行う機能も担っています。

■担当からひと言

タイのTHTIからのお声掛けで、タイの手工芸的な織物産業の姿を見ることができ、また山梨の織物や産業文化についてタイの皆さんに紹介することができました。

織物というのは、グローバリズムの進展で基本的には普遍的な技術となり、地域による差は少なくなっている面もありますが、今回の渡航では、初めて見る織機や技術、生活の中に色濃く残る独自の伝統織物文化を知ることができ、その土地に行かなければ知ることのできない、学ぶべきことが世界にはまだ沢山あるということを改めて感じました。

今回の内容は、当センターのブログ「シケンジョテキ」でも追って紹介する予定ですので、よろしければそちらもご覧ください。

※写真は一部を除きTHTIから提供いただいたもので、許可を得て掲載しています。

■連絡先

繊維技術部

TEL 0555-22-2101