トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 遺跡トピックスNo.548御陣屋遺跡-製糸場のあと地から-

ページID:121801更新日:2025年10月3日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.0548

御陣屋遺跡-製糸場のあと地から-

皆さん、遺跡の発掘で出土するモノといえば、縄文土器や中世の甕(かめ)、近世の陶磁器などの日用の器を思い浮かべる方が多いと思います。今回はそれらとは違う少し変わった出土品を紹介したいと思います。

御陣屋遺跡(ごじんやいせき)はJR身延線市川本町駅の北西側、南巨摩郡市川三郷町市川大門地区の中心部に位置する遺跡です。この遺跡は周囲を流れる河川が運んだ土砂によって形成された、東西に長い微高地上(びこうちじょう:洪水の際に周辺の土地より高いため、水害に比較的強い場所)の南端に位置しています。遺跡の周辺は江戸時代に市川代官所(当地域の政治の中心)が置かれており、当時建てられた正門が今も残されています。

今回の調査は市川大門郵便局の新築工事に伴い実施しました。遺跡が工事によってなくなってしまう前に、遺物や遺構などを図面や写真に記録し、一冊の報告書として刊行しました(これを記録保存調査といいます)。

遺跡名:御陣屋遺跡(ごじんやいせき)

所在地:山梨県南巨摩郡市川三郷町市川大門地区(市川大門郵便局の場所)

時代:中世、近世、近代(室町時代から明治時代まで、約500~100年前)

報告書:山梨県埋蔵文化財センター調査報告書 第341集、2023(令和5)年刊行

調査期間:2022(令和4)年3月23日~同年5月27日

調査機関:山梨県観光文化・スポーツ部 埋蔵文化財センター

発掘調査では全部で4つの時期の遺構面(生活面)が見つかりました。1面目では明治時代以降の製糸場で使用されていた機械の部品などの遺物と畑跡が見つかりました。2面目では江戸時代後期の陶磁器が、3面目と4面目では中世の甕(かめ)や石囲い炉(ろ)の跡、掘立柱建物の柱穴などが見つかりました。その中で今回は、1面目で見つかった製糸業にかかわる遺物の繰糸鍋と集緒器を取り上げます。ともに、繭(まゆ)から生糸を作る機械の繰糸機(そうしき)の部品です。

繰糸鍋(そうしなべ)について

下の写真が出土した繰糸鍋です。繰糸鍋は、繭から糸をとる際に熱湯を入れるために使用される鍋になります。今回調査では、8個の繰糸鍋片と多くの小破片が出土しました。

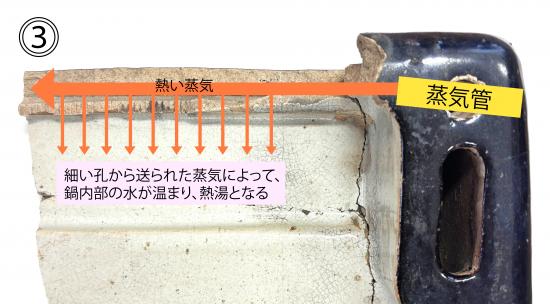

時代的には全体的に白い鍋(①)が古く、縁の黒い鍋(②)がやや新しい時代のものです。いずれの鍋も陶器製で鍋の上面や内側底部に穴が開いています。上面横にある穴は蒸気管の取り入れ口、中央側面にあるやや大きい穴は繭をほぐし、かき混ぜるための木の棒を挿しておくための穴です(③)。鍋底には極めて小さな孔が並んでいます(④)。蒸気管からの熱い蒸気を鍋内部に送り込むために開けられたものです。この蒸気によって熱された熱湯に、収穫した繭玉を複数いれて棒でかき混ぜほぐし、生糸を取り出しやすくします。一説によると、これらの繰糸鍋は江戸時代より日用の陶器製造が盛んであった長野の高遠や辰野地域において、明治時代以降の製糸産業の興隆に伴い同地で制作されたものといわれています。

集緒器(しゅうちょき)について

下の写真は集緒器です。この部品は繰糸鍋の上部に取り付けられ、細い生糸数本を撚り合わせて一本の太い絹糸にするために使用されました。材質は磁器製で、中央に1㎜に満たない小さな穴が開いています。この穴を通して細い生糸を撚り合わせ太くしていきます。今回調査で集緒器は12個出土しました。

中央に1㎜に満たない小さな孔があります。青い呉須(ごす)で描かれている記号は、繰糸機毎の区別かもしれません。

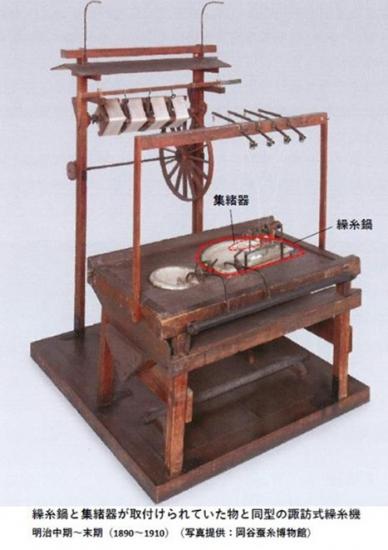

明治から大正時代に山梨県を含め全国的に普及していた繰糸機は諏訪式繰糸機がほとんどを占めます。今回の出土品は博物館等に現存している同機の繰糸鍋と比較しても、その形状や穴の位置が類似しているため、諏訪式繰糸機の付属品と考えられます。絹糸の生産拡大による繰糸器の大型化に伴い、付属する繰糸鍋も大型化していきました。

市川大門地域といえば、江戸時代から「肌吉紙」(はだよしがみ)と称えられた製紙業や花火が有名な産業でした。製糸業についても明治時代から戦後まもなくにかけ複数社操業していたことがわかっています。今回の発掘によって当地域の主要産業の活発な歴史を垣間見ることができたといえます。