ページID:67288更新日:2026年1月5日

ここから本文です。

あなたの腎臓大丈夫?~CKDを知ってますか!?~

目次(クリックすると該当箇所へ移動します。)

1.CKDについて

(1)山梨県の現状

(2)病診連携システム 病診連携医リストあり

(4)普及啓発

3.関連リンク集

お知らせ

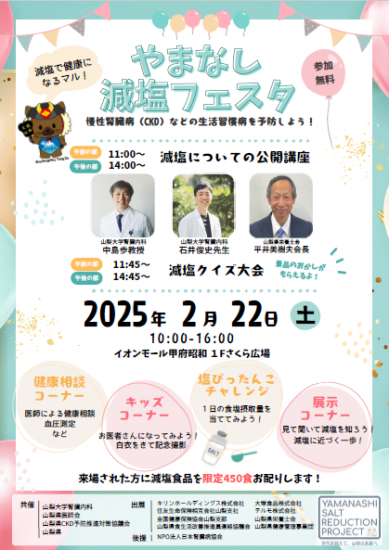

やまなし減塩フェスタを開催します!

心筋梗塞や腎不全を発症する最大のリスクは高血圧であり、高血圧を引き起こす主な原因は食塩の摂りすぎであるといわれています。そのため、健康寿命の延伸やすべての県民が健やかに暮らせる社会の実現を目指し、やまなし減塩フェスタを開催します。

減塩クイズ大会や健康相談コーナー、企業や団体による健康に関するブース出展など、楽しめるイベントやブースがたくさんありますので、ぜひお越しください!

日時:令和8年1月24日(土)10:00~16:00

場所:イオンモール甲府昭和 1階さくら広場、2階さくらブリッジ

1.CKDについて

CKDとは慢性腎臓病のことで、腎臓の機能が低下している状態を指します。

全国で約2000万人(成人の5人に1人)と推計されており「新たな国民病」といわれるほど身近な病気です。

腎臓は沈黙の臓器と呼ばれ、病気が進行しないと症状が出現しないので、腎機能の低下に気づいたときには透析をはじめなければならない状態という人もいます。

CKDの原因はさまざまで、メタボリックシンドロームや高血圧・糖尿病等の生活習慣が深くかかわっています。

CKDの予防のためには、早期発見と適切な生活習慣の維持が大切です。

CKDは尿検査や血液検査で判別することができます。早期発見のため、定期的に受診・健診を受けましょう。

また、腎機能の異常が見つかった場合には、必ず医療機関を受診しましょう。早期に受診することが進行を遅らせます。

CKDの予防のための適切な生活習慣等について、詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

2.山梨県での取組について

県では、毎年、山梨県CKD予防推進対策協議会を開催し、医師会や歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会、保険者、健診機関、保健所等と話し合いを行い、効果的なCKDの予防体制の整備に努めています。

また、実態及び実績調査を行い、課題や対策を検討しています。

(1)山梨県の現状

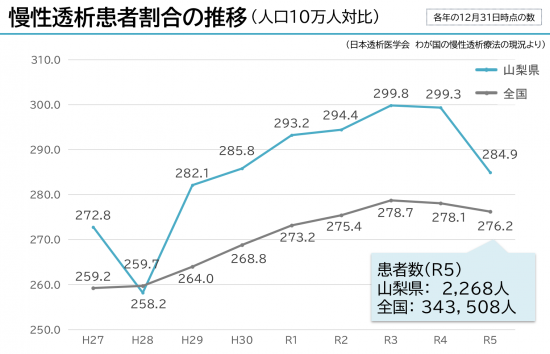

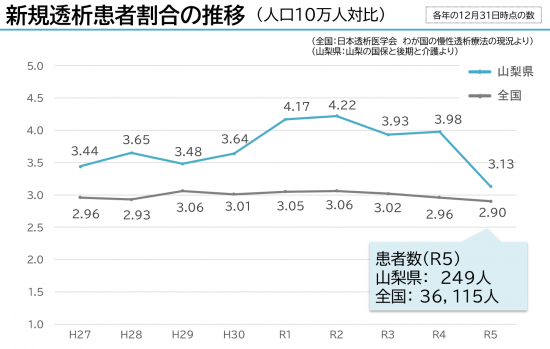

山梨県の慢性透析患者数は2,268人(令和5年)、新規透析患者数は249人(令和5年)であり、全国と比較して高い傾向にあります。

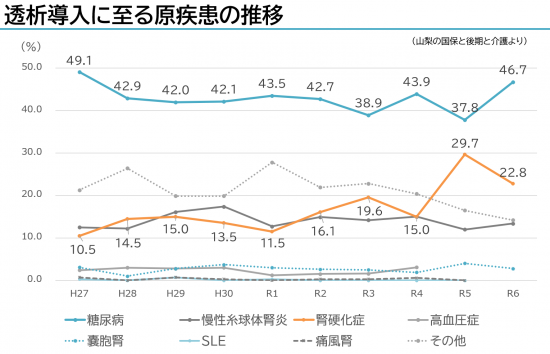

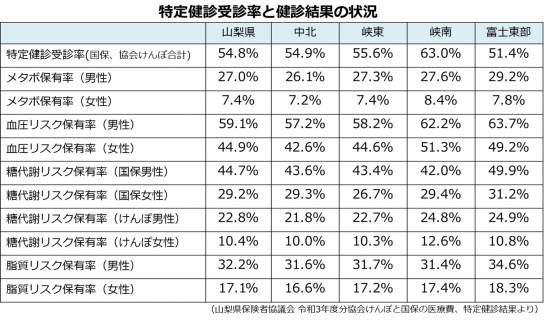

透析に至る原疾患は、「糖尿病」 が最も多く、次いで「腎硬化症」「慢性糸球体腎炎」が多い状況です。高血圧等が主要因とされる腎硬化症の割合の上昇がみられています。また、特定健診における血圧リスク保有率は、男性が59.1%、女性が44.9%であり、半数近くの方がリスクを保有している状況です。

(2)病診連携システム

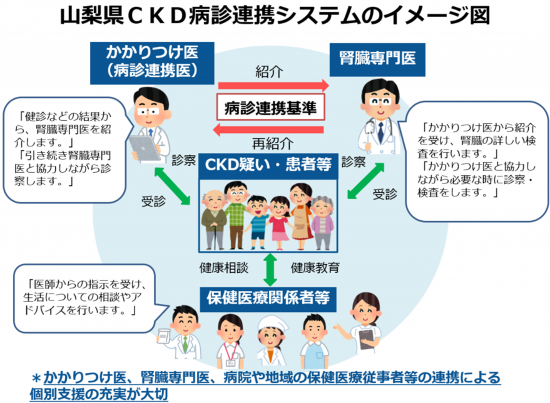

山梨県の現状を踏まえた独自の紹介基準に基づいて、腎臓専門医とかかりつけ医との連携を推進することで、腎機能が低下した患者さんを早期に専門医療機関に繋げることを目指したシステムです。CKDの発症や重症化予防のためのサポートは多職種で行います。

山梨県腎臓病診療施設名簿(令和7年3月現在)

山梨県のCKD対策にご協力をいただける腎臓専門医が勤務する診療施設名簿を作成しています。

病診連携医リスト(令和7年4月1日現在)

山梨県のCKD対策にご協力をいただけるかかりつけ医の先生方を「病診連携医」として認定しています。病診連携医はCKD診療に関する研修会の受講をしています。

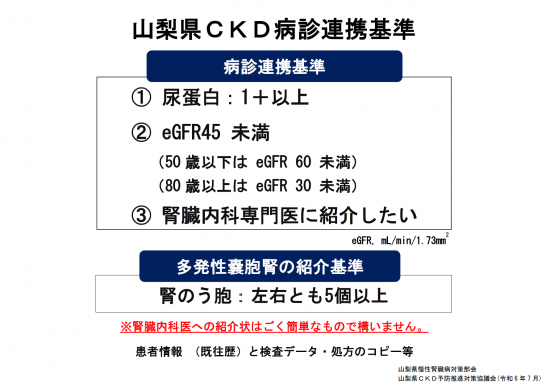

病診連携基準

山梨県CKD病診連携システムにおいて、病診連携医が腎臓専門医に、迅速かつ適切に患者さんを紹介することを目指し、病診連携基準を設けています。

再紹介チェックシート

円滑な連携を目的とし、腎臓専門医が記入し、病診連携医にお渡しする用紙です。必要時ダウンロードしてお使いください。

紹介状(診療情報提供書)

CKD病診連携医(かかりつけ医)から腎臓専門医療機関に紹介する際の紹介状のひな型です。必要時ダウンロードしてお使いください。

(3)山梨県糖尿病重症化予防プログラム

平成30年10月に山梨県医師会、山梨県糖尿病対策推進会議、山梨県CKD予防推進対策協議会及び山梨県の四者で「山梨県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を策定しました。

山梨県の現状・課題等を踏まえ、取組の質のさらなる向上を図るため、令和7年3月にプログラムを改定しました。合併症発症前からの糖尿病重症化予防の取組をより一層推進するため、プログラムの名称を「山梨県糖尿病重症化予防プログラム」に改めました。

糖尿病重症化予防プログラムについて、詳しくはこちら(国保援護課)をご覧ください。

(4)普及啓発

「新たな国民病」と言われているCKDですが、本県のCKDの認知度は15%程度にとどまっています。CKDは自覚症状がないうちに進行するので、日頃からの予防行動が非常に大切です。

山梨県では、正しい情報を発信し、広く県民の皆様に普及啓発を行っています。

やまなし減塩フェスタを開催しています

心筋梗塞や腎不全を発症する最大のリスクは高血圧であり、高血圧を引き起こす主な原因は食塩の摂りすぎであるといわれています。そのため、減塩に対する意識を高めることで、健康寿命の延伸やすべての県民が健やかに暮らせる社会の実現を目指すことを目的に、やまなし減塩フェスタを開催しています。

3月の第2木曜日は「世界腎臓病デー」です

「世界腎臓病デー」は、腎臓病の早期発見と治療の重要性を啓発する世界的な取り組みとして2006年より開始されました。

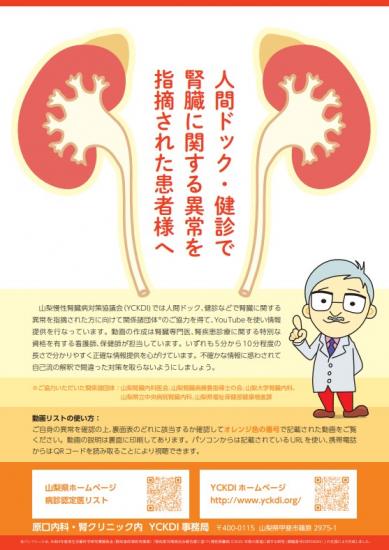

動画での普及啓発

山梨慢性腎臓病対策協議会では、動画での普及啓発を行っています。県内の腎臓専門医と糖尿病専門医が、短時間の動画で分かりやすくCKDの原因や検査等について説明しています。

ポスター・リーフレットをご活用下さい

普及啓発のためのポスター・リーフレットを作成しました。職場等で配布・掲示等にご活用下さい。

3.関連リンク集

CKDやその予防について、もっと詳しく知りたい方のために関連リンクを集めましたので、ご活用下さい。

CKDについて

- 一般社団法人全国腎臓病協議会(外部ページに移動します)

- NPO法人日本腎臓病協会(外部ページに移動します)

CKDの予防のためには

1.食べ過ぎに注意しましょう。塩分をとりすぎないようにしましょう。

県の基準を満たしたバランスのとれたメニューです。

- 食育の推進(農林水産省)(外部ページに移動します)

バランスの良い食事や企業での取組等、食育に関する情報がまとめられています。

2.運動不足の解消に努めましょう。

- スマート・ライフ・プロジェクト(厚生労働省)「気軽に取り組める健康づくりアイデア集」(外部ページに移動します)

運動、食生活、禁煙、健診・検診の4つの分野について、「スマート・ライフ・プロジェクト」に参画する企業・団体等が行っている取組について紹介されています。

- FUN WALK(スポーツ庁)(外部ページに移動します)

ウォーキングは最も取り組みやすい運動のひとつと言われています。日々の生活で楽しく歩くことができるような工夫が書かれています。

3.節酒、禁煙に努めましょう。

4.十分な睡眠をとり、ストレスをためないことも大切です。

5.また、高血圧や糖尿病などの生活習慣病がある人は、医療機関を受診してきちんと治療をしておきましょう。

新型コロナウイルス感染症と腎臓病

一般社団法人日本腎臓学会が制作した、新型コロナウイルス感染症と腎臓病についての動画リーフレットのご紹介です。

こちら↓のPDFにあるQRコードを読み取ると、動画サイトにつながりますので、ご活用ください。

新型コロナウイルス感染症と腎臓病 ー患者さんとご家族にお伝えしたいことー(PDF:159KB)

その他

- 厚生労働省 腎疾患対策(外部ページへ移動します)

オープンデータ

| 腎臓専門医への連携方法、基準 |

| 病診連携医認定医証を持つ医師のリスト |