ページID:21更新日:2018年7月30日

ここから本文です。

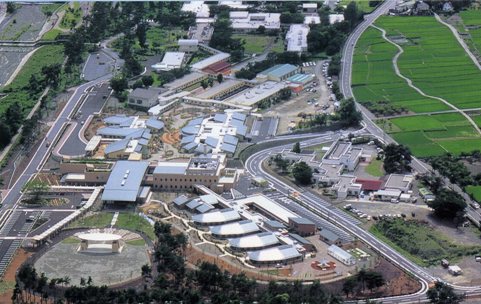

あけぼの医療福祉センター再整備の概要

あけぼの医療福祉センターでは施設の再整備を行いました

昭和50年に開設しましたあけぼの医療福祉センターは、本県障害児(者)の医療・福祉の中核施設としての役割を担ってきましたが、築後30年余が経過し、障害児(者)を取り巻く環境が変化する中で、施設の老朽化等により利用者のニーズに十分応えられない状況になってきたことから、再整備を行いました。

再整備計画の経過

|

平成11年5月 |

所内(あけぼの医療福祉センター)再整備検討委員会発足 |

|---|---|

|

平成12年5月 |

庁内(県庁)再整備検討委員会発足 |

|

平成13年5月 |

第1回再整備検討委員会(庁外委員による) |

|

平成13年11月 |

再整備検討委員会にて報告書完成、基本構想の決定 |

|

平成14年8月 |

設計業者選定(プロポーザル方式) |

|

平成15年3月 |

基本設計概要決定 |

|

平成16年8月 |

建設地の整地作業開始 |

|

平成17年1月 |

起工式 |

|

平成18年3月 |

建設工事終了 |

|

平成18年9月 |

新センター開設 |

再整備の基本コンセプト

1.利用者ニーズへの対応

入所を希望する障害児(者)の重度・重複化への対応

重症心身障害児施設の入所定員を増員するとともに医療機能や介護体制を充実させました。

在宅の障害児(者)への支援機能の充実

地域に生きる障害児(者)の暮らしを支えるため、新たに通園・通所事業を行うこととし、また相談援助体制も充実させました。

医療機能等の充実

社会福祉村入所児(者)や在宅の障害児(者)が安心して受診できるように、新たにリハビリテーション科と皮膚科を開設し、リハビリテーション機能や外来医療を充実させました。

各施設の適正な定員の設定

障害児(者)の自立と社会参加の促進、さらには施設福祉から地域で支える在宅福祉への転換など障害児(者)を取り巻く環境が大きく変化していることから、現行定員の充足状況を踏まえた適正な入所等の定員に改めました。

入所期間の長期化への対応

心身の発達を促し、生き甲斐を見つけられるような家庭らしい居住環境を整備しました。

新しい施設における入所定員等の設定

|

|

|

旧施設の定員 |

再整備後の定員 |

|---|---|---|---|

|

肢体不自由児施設 |

入所 |

60 |

20 |

|

通園 |

50 |

10 |

|

|

ショートステイ |

- |

2 |

|

|

母子入所 |

- |

2 |

|

|

重症心身障害児施設 |

入所 |

40 |

60 |

|

ショートステイ |

- |

6 |

|

|

通園事業A型 |

- |

15 |

|

|

肢体不自由者更生施設(再整備後は指定管理者が運営) |

入所 |

60 |

50 |

|

ショートステイ |

- |

5 |

|

|

通所 |

- |

10 |

2.時代に即応した施設設備

機能を重視した施設の整備

利用者が移動する際の歩行距離を短縮するなど使いやすい、安心安全な施設の整備を行いました。

QOL(生活の質)が保持されるような施設の整備

プライバシーを保持し、自己選択・自己決定を支え、その人らしい生活を展開することができる居住環境を目指します。

3.求められる施設運営等への対応

組織の再編・新体制

新たな利用者ニーズに対応するため、医療・福祉全般にわたって組織・職員体制を再編しました。

運営形態

医療機関設置の必要性がなく効率的な運営が可能となる肢体不自由児更生施設については、社会福祉法人「山梨県身体障害者援護協会」へ委託しました。

基本構想の概要

- 肢体障害児施設の定員削減(60人→20人)

- 肢体障害児施設の個室化

- 一般病棟の確保(3床)

- 重症心身障害児施設の定員増加(40人→60人)

- 医療設備の充実

- 外来機能の充実(リハ科、皮膚科の創設等)

- 短期母子入所棟の近代化と定員削減(10人→2人)

- A型通園事業の開設

- 一部民間委託

身体障害者更生援護施設(指定管理者)

その他の管理業務(清掃、洗濯、給食等)

施設整備のポイント

基本構想にある「施設整備の基本的な考え方」を次のようなかたちで具現化しました。

1.機能を重視した施設の整備

傾斜している建設地の形状を考慮して医療・管理棟を中央に配置し、2階建てとすることで動線の短縮を図るなど効率的な配置としました。また、環境に優しい建物とするために、自然エネルギーを利用するなど様々な手法を採用しました。

2.生きがいの発露を促すことができるような施設の整備

(一人ひとりのプライバシー保持と尊厳の保障)

プライバシーを確保できるように居室の個室化を図り、一日の生活サイクルに合わせて、就寝・食事・活動の各スペースを分離しました。また、施設全体にわたってユニバーサルデザインを意識した施設設備を心がけ、入所児(者)にやさしい居住環境を実現できるように配慮しました。

3.利用者本位の考え方に立った施設の整備

(施設は入所児や入所者にとっての家であり家庭であるという意識)

入所児(者)が自分の家として親しみを感じられるように勾配屋根を多く用いることとしました。また、その屋根が何棟にも連なるように集まって集落をイメージした施設形態をとることで、人の暮らしの形をわかりやすく表現しました。