トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックス一覧 > 埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0189甲府城跡

ページID:24752更新日:2025年12月17日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.189

県指定史跡甲府城跡-石垣石材の加工

県指定史跡甲府城跡一覧

|

矢穴を掘る矢穴については、遺跡トピックスNo.176をご覧ください。

〈写真1〉外周部から掘り始める〈写真2〉必要な深さに掘り込んでいく

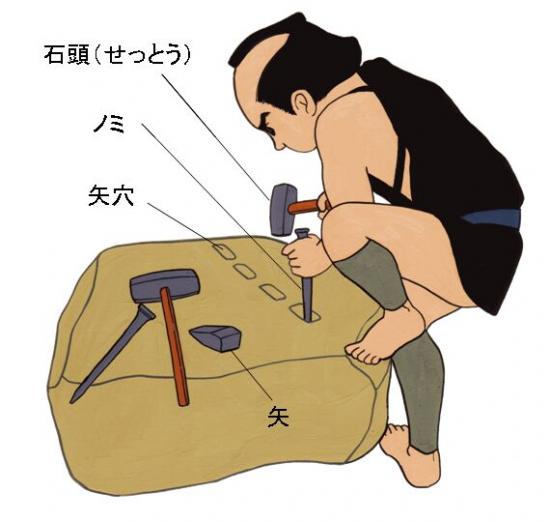

〈写真3〉矢穴掘りの道具〈図1〉矢穴掘りの道具とその使用方法 石を適度な大きさに割ったり、岩山から石を切り出すには、矢穴を掘る必要があります。ノミで矢穴の位置を決めて印を付け、印に沿って穴を掘ります。この時、まず穴の外周部分から掘り始め、そして徐々に深く掘りこんでいきます。この作業では、写真にあるように、金鎚(かなづち)のような形をした石頭(せっとう)とノミを使用します。ノミには、太さ・長さ、尖った先端部の角度など幾つかの種類があり、作業行程によって使い分けます。最終的には、石の大きさに合わせて必要な数の矢穴を一列に並ぶように掘ります。 石を割る

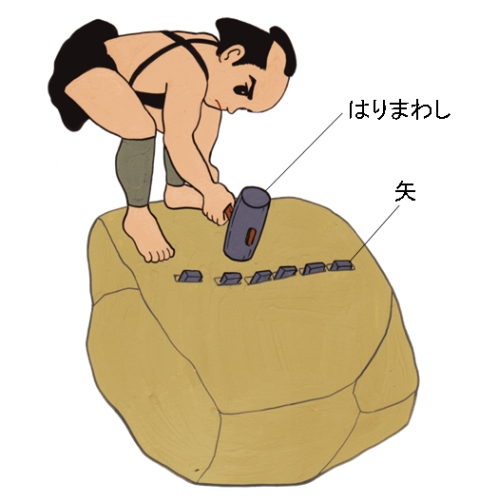

〈写真4〉石割の道具(矢穴と矢)〈図2〉石割の道具とその使用方法 楔形(くさびがた)に掘り込まれた矢穴に矢を入れ、「はりまわし/ぶんなわし」と呼ばれる大きなハンマーで矢を叩き締めていきます。すると、並んだ矢に沿って亀裂が生じ、写真のように二つに割れます。この割れた石に残る矢穴の跡が、石垣にみられるものになります。

〈写真5〉石割の様子(H19年の石割体験イベント)〈写真6〉割れた石材と矢穴の跡 矢穴の昔と今

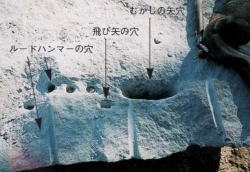

〈写真7〉様々な矢穴〈写真8〉現代の矢 豆矢・ビット・せり矢(左から) 矢穴は、一般的に時代が新しいほど幅が小さくなります。例えば、甲府城では4寸(約12cm)が16世紀末の築城期で、17世紀後半以降になると3寸(9cm)以下になります。近代では矢がさらに小形化し、矢穴の幅も小さくなります。また、同時に矢の形状も変化して、近世にみられる長方形から正方形(豆矢・飛び矢)・円形(ルートハンマー)と変わり、甲府城でみられるものとは大きく異なっています。 関連リンク:甲府城研究室トップページ

|