トップ > 組織案内 > 県教育委員会の組織(課室等) > 遺跡トピックスNo0278県指定史跡甲府城跡鉄門復元事業

ページID:35959更新日:2017年6月13日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo0278県指定史跡甲府城跡鉄門復元事業

県指定史跡甲府城跡一覧

|

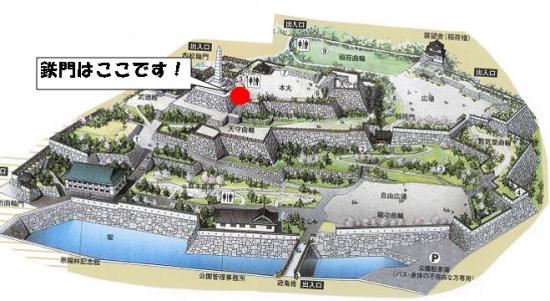

甲府城跡鉄門復元事業とは鉄門は、甲府城の本丸の南側にあった櫓門(やぐらもん)です。今年度から、この門の復元がはじまりました。 詳細はこちら

これまでに、鉄門跡の遺構の再調査や石垣補修工事についてお伝えしてきましたが、ついに、門の本体の工事が始まりました。今回は、本体工事の第一段階・基礎工事についてお伝えします! 門を建てるにあたって、遺構はどうするの?昨年5月、鉄門跡の遺構を再調査しました。その調査では、鉄門の江戸期の雨落ちの水路が検出されました。この再調査の遺構を鉄門の設計図を担当する専門家に見てもらうことによって、より鉄門が史実に近い姿で復元することができることになりました。 さて、門を建てるにあたって、この遺構はどうするのでしょうか?遺構は、将来にわたってその価値を残していくために、遺構を山砂や透水シートで覆うことによって保護します。その上に、門を復元していくのです。 また、鉄門跡の礎石は、今回の復元で再利用することが前提とされています。そのため、明治時代以降、失われた礎石は補充し、破損している礎石は補強することが必要です。 礎石はこうやって補強しました!

1.施工前の礎石。一部が割れてしまっています。

2.割れた部分を一度取り外します。礎石も大切な文化財なので、調査して記録を残します。

3.職人の手で、割れた両面が合うようにボルトの穴を開け、ボルトとボンドで接着します。

4.しっかりと固定したら、さらに上から隙間にボンドを流し込み、隙間を埋めていきます。

5.最後に、その隙間をオリジナルの石の色に近くなるように工夫をして終わりです。

工事エリアの中には入れませんが、仮囲いの一部が透明になっているので、外から作業の様子を見ることができますよ。また、仮囲いの前には工事の内容を解説した掲示をする予定です。このホームページでも工事の様子をお伝えしていきますので、お楽しみに。

|