ページID:99671更新日:2023年5月30日

ここから本文です。

マイクロプラスチックってなに?

マイクロプラスチックは海洋中の有害物質を吸着するとともに、魚などの海洋生物から食物連鎖を通じて人間の体内に取り込まれることで健康被害を引き起こすことが指摘されており、国際的な課題となっています。このマイクロプラスチックとはそもそも何なのか、どうして海のない山梨県でも問題になるのかを解説します。

マイクロプラスチックとは?

マイクロプラスチックの定義について紹介します。

マイクロプラスチック…微細なプラスチック類のこと。一般的に5mm以下のものをいいます。

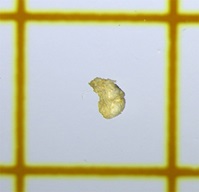

実際のマイクロプラスチックの写真がこちらです。

ポリプロピレン(PP) ポリスチレン(PS):発泡スチロール ポリエチレンテレフタラート(PET)

これらはビニール袋や発泡スチロール、ペットボトルなど私たちの生活に身近なプラスチック製品が元となっております。プラスチックは軽量で腐ったり錆びたりしないため、使い勝手のいい優れた素材として様々な製品を作ることができます。その反面、プラスチックは自然で分解されないため、河川に流れ出たプラスチックごみは、河川内や河川敷の散乱ごみとなります。野外に捨てられたプラスチックごみは紫外線や波や川の流れによりさらに小さなプラスチック片となります。これがマイクロプラスチックです。

どうして山梨県でも問題になるの?

海に面していない山梨県で、なぜマイクロプラスチックが問題となるのでしょうか。それはマイクロプラスチックが山、川、海と水の流れを通じて海岸へ流出するためです。山梨県の河川は、南下して駿河湾に注ぐ富士川水系と、南都留郡の各河川が集まり東流して神奈川県に入る桂川水系および、大菩薩嶺から発生し東流して東京都に入る多摩川水系の3つの水系から成っております。山梨県で発生したマイクロプラスチックは、これら3つの水系を通して、海へ流れて出てしまう可能性があります。こうしたことから、海の豊かさを守るために、私たち山梨県民も当事者意識をもってこの問題に取り組む必要があります。

県内の河川ごみ(令和元年度マイクロプラスチック調査結果より)

レジ袋に食品トレーの入った河川ごみ(桂川水系・大橋付近)

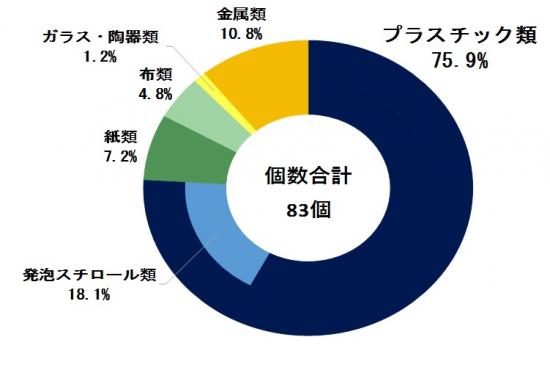

山梨県内河川の河川敷ごみ組成調査(令和元年度マイクロプラスチック調査結果)

県では、令和元年度から県内河川のマイクロプラスチック調査を行っております。調査結果についてはこちらのページを参照してください。→河川マイクロプラスチック調査

関連するページ

○山梨県:漂着物のトランク・ミュージアム®山梨県版【小学生以上向け】

山梨県の河川や湖で実際に拾った漂着物を用いて製作した環境教育の教材です。希望者には無償で貸し出しをしておりますので、山梨県環境整備課までお問い合わせください。

○(一社)プラスチック循環利用協会:学習支援サイト【小学生以上向け】

(一社)リサイクル循環利用協会が公開している学習支援サイトです。プラスチックのリサイクルについてわかりやすくまとめられています。