トップ > 組織案内 > 総合県民支援局 > 山梨県総合理工学研究機構 > 令和2年度Y-CROST研究奨励賞

ページID:98342更新日:2022年2月18日

ここから本文です。

令和2年度山梨県試験研究機関研究員表彰(Y-CROST研究奨励賞)授賞式・受賞講演

令和3年2月5日(金曜日)、総合理工学研究機構総長室において「令和2年度Y-CROST研究奨励賞」の授賞式と受賞講演が行われました。

Y-CROST研究奨励賞

|

Y-CROST※研究奨励賞とは、県の各試験研究機関の若手・中堅研究員(48歳以下)の中から、本県の「産業や県民生活」、「施策推進」等に貢献が顕著な研究成果を挙げた者に対して、山梨県総合理工学研究機構総長より賞状および記念品を授与することにより、試験研究機関における試験研究のさらなる発展を図るために創設されました。 平成17年4月に設立された総合理工学研究機構の初代総長に就任された大村 智先生が、総理研の設立目的の一つとして挙げられた「人材育成」を強化するために、平成30年度より毎年実施しています。 ※Y-CROSTとは、Comprehensive Research Organization for Science and Technology, Yamanashi Prefectural Government; 山梨県総合理工学研究機構の英文表記の略、初代総長 大村 智博士命名 |

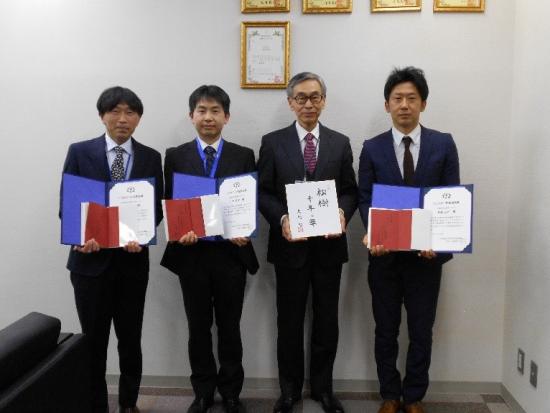

第3回目となる本年度は、選考の結果、3名の受賞者が選出され、前田総長より賞状と記念品が授与されました。

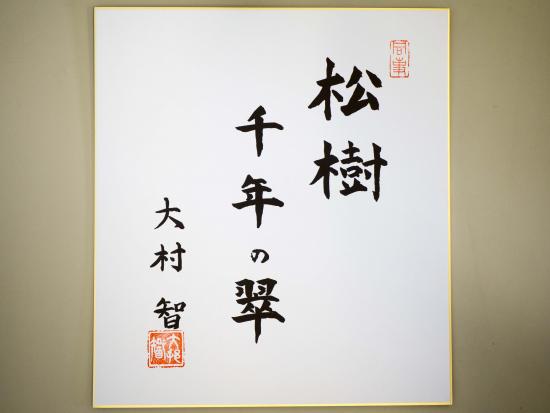

大村先生による祝辞「松樹千年の翠」

記念品は、大村先生が自ら祝辞と署名を記入された著書「ストックホルムへの廻り道」、並びに大村先生が「松樹千年の翠」と揮毫された色紙です。

「松樹千年の翠」という禅語の意味について、大村先生は受賞者、並びに県の試験研究機関の職員に賜った祝辞に次のように記しておられます。

|

「Y-CROST研究奨励賞」の受賞をお祝いして

コロナ禍の中で、いろいろ制限された生活を強いられ、晴れない日々を送られていることと思います。 この度、山梨県総合理工学研究機構において、日頃の研鑽が評価され、研究奨励賞を授けられた三神武文様、石井利幸様、三浦正之様に心よりお祝いを申し上げます。 私事ですが、今正月、恒例としている書き初めに南無の会前会長、故松原泰道禅師から頂いた著書に添え書きされてありました字句「松樹千年のみどり」をしたためました。これは、この字句に「不入時人意」と続き、併せて「大自然は常に法を説いているが、人々が聞く耳を持たなければ何もならない」と言っているということを韮崎市松雲寺、中村信幸住職から学びました。 私はこの文章の「法」とあるのを「大自然」の「摂理」と読み替え、「科学者にとり、自然は多くのことを教えてくれているけれど、それに気付かない者が多い」と読み、この上の字句を書き初めにした次第です。 この書き初めを印刷してお三方の受賞記念とでもしていただければと思い、お送りさせて頂きます。 皆様方が知識の源流を学ばれ、山梨県の産業発展に一層尽力されることを期待しております。

令和三年二月吉日 北里大学特別栄誉教授 山梨県総合理工学研究機構名誉顧問 大村 智 |

授賞式に引き続き、受賞者による講演が行われました。受賞者は、受賞の喜び、謝辞を述べた後、それぞれの研究内容について講演し、県の関係部局や試験研究機関の職員約65名がオンラインで視聴しました。

受賞者集合写真

左から、石井利幸氏、三神武文氏、前田総長、三浦正之氏

令和2年度Y-CROST研究奨励賞受賞者

|

|

産業技術センター 主任研究員 三神武文(みかみ たけふみ) 研究テーマ:燃料電池に関する一連の研究とその成果の企業支援への展開 研究業績:世界で競争的に研究が進められている「燃料電池」分野で、高価な触媒を使用しないアニオン交換型電解質膜の研究を推進し、イオン交換基の化学構造に着目して、性能や耐久性の向上に寄与した。また、県が進めている「水素・燃料電池バレー」創出のため、山梨県における関連分野の事業創出・産業集積や産業技術センターによるNEDO事業への参加、推進に大きな貢献を果たしている。同時に、県内中小企業へも研究成果を活かした多種多様な技術支援を実施している。 |

|

|

総合農業技術センター 主任研究員 石井利幸(いしい としゆき) 研究テーマ:山梨県における水田農業の生産安定と低コスト化技術に関する研究 研究業績:地球温暖化に伴い水稲高温障害が問題となっているが、その要因として、窒素栄養状態の関与を明らかにするとともに、肥効調節型肥料を開発し、障害の軽減に貢献した。また、単位面積あたりの植付け苗箱数を削減できる疎植栽培技術を開発し、高齢化・担い手不足が深刻である水稲栽培における省力・低コスト化にも貢献した。 |

|

|

水産技術センター 主任研究員 三浦正之(みうら まさゆき) 研究テーマ:新養殖魚「富士の介」(ニジマス×マスノスケの種間雑種)の開発と実用化 研究業績:サケ・マス類で高い生産性を誇る本県養殖業の新たな販売戦略が求められる中、肉質良好で疾病に強い新魚種「富士の介」を作出し、養殖業者の収益向上に貢献した。本種作出にあたり難しい課題も多かったが、受賞者並びに多くの研究員がバイオテクノロジー技術を駆使して研究に携わり、それらを克服した。受賞者は、「富士の介」の養殖利用の普及や遺伝子判別法の開発など、研究成果の実用化を図る上でのポイントとなる重要な研究も行っている。 |

Y-CROST研究奨励賞 過去の受賞者

【令和元年度】

|

所 属 |

職 名 |

氏 名 |

研究テーマ |

|

富士山科学研究所 |

主任研究員 |

宇野 忠 |

山梨県の熱中症対策ならびに富士登山者のリスク軽減に関する研究 |

|

畜産酪農技術センター |

主任研究員 |

神藤 学 |

ウシ受精卵の凍結保存に関する研究 |

|

果樹試験場 |

主任研究員 |

内田一秀 |

ブドウを加害するチョウ目昆虫「クビアカスカシバ」の生態と防除に関する研究 |

【平成30年度】

|

所 属 |

職 名 |

氏 名 |

研究テーマ |

|

富士山科学研究所 |

主任研究員 |

吉本充宏 |

富士火山北麓における噴火実態の検証に関する研究 |

|

産業技術センター |

研究員 |

上垣良信 |

天然素材のバナジウム媒染による機能化に関する研究 |

|

総合農業技術センター |

主任研究員 |

本田 剛 |

鳥獣害被害対策に関する研究 |

|

果樹試験場 |

主任研究員 |

新谷勝広 |

モモ新品種「夢みずき」の開発に関する研究 |