ページID:4517更新日:2025年12月26日

ここから本文です。

遺跡トピックスNo.137

原町農業高校前遺跡

北杜市の遺跡

-

0002甲ッ原遺跡-埋甕-

-

0009横針前久保遺跡-石器-

-

0018金生遺跡-中空土偶-

-

0031天神遺跡-硬玉製大珠-

-

-

0336天神遺跡-集落跡-

-

0057丘の公園第2遺跡-石器-

-

0134丘の公園第2遺跡-陥し穴-

-

0075原町農業高校前遺跡-縄文土器-

-

0076原町農業高校前遺跡-縄文土器-

-

0109原町農業高校前(下原)遺跡-陥し穴-

-

0115原町農業高校前遺跡-人面装飾付土器-

-

0137原町農業高校前遺跡-人面装飾付土器-

-

0094清里バイパス第1遺跡-陥し穴-

-

0112海道前C遺跡-人面装飾付土器-

-

0254海道前C遺跡-抽象文土器-

-

0138甲ッ原遺跡-縄文時代前期初頭の住居-

-

0142金生遺跡-耳飾り-

-

0169甲ッ原遺跡-石皿とすり石-

-

0212甲ッ原遺跡-琥珀垂飾について-

-

0294甲ッ原遺跡-漆が塗られた土器片-

-

0405甲ッ原遺跡-特殊脚付鉢-

-

0226塩川遺跡-中世の調理器具-

-

0236天神遺跡-日本最古のヒスイのペンダント-

-

0237酒呑場遺跡-マメの圧痕-

-

0308酒呑場遺跡-火焔型土器-

-

0316酒呑場遺跡-産まれる縄文人-

-

0319酒呑場遺跡-海へのあこがれ-

-

0239甲ッ原遺跡-縄文時代前期初頭の住居跡と土器-

-

0271金生遺跡-鉄釉兎形水滴-

-

0272中込遺跡-絡条体圧痕文土器-

-

0315郷蔵地遺跡-敷石住居-

-

0323金生遺跡-縄文ランドスケープ-

-

0328酒呑場遺跡-酒呑場遺跡で見つかった『謎』の土器片-

-

0399酒呑場遺跡-豊かな縄文時代中期文化を代表する683点の出土品-

-

0338柳坪遺跡-縄文時代中期の土器-

-

0377丘の公園14番ホール遺跡-長大な石槍で狩りをする人々の15000年前の石器作り工房跡-

-

0380日影田遺跡-住居跡と炉-

|

原町農業高校前遺跡(はらまちのうぎょうこうこうまえいせき)

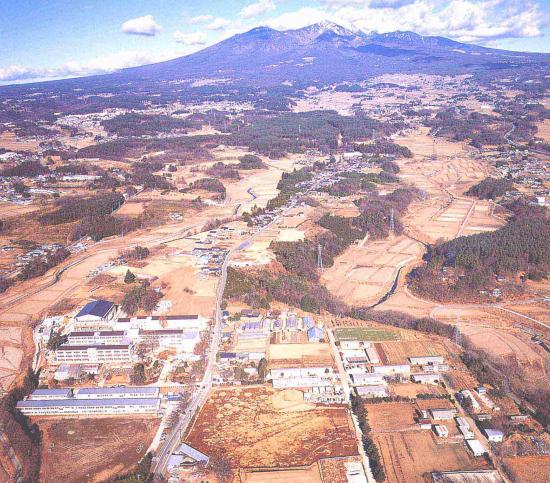

原町農業高校前遺跡は、標高約620mをはかる八ヶ岳南麓の尾根上にあります。今から約4.500年前の縄文時代中期に比定される住居跡が100軒以上検出された当時の大規模な集落跡で、高等学校建設に先立ち3次にわたる発掘調査が行われました。

詳しくはこちらをご覧下さい。遺跡トピックスNo.0075(原町農業高校前遺跡)、遺跡トピックスNo.0076(原町農業高校前遺跡)、No.00109(原町農業高校前遺跡)

南から原町農業高校前遺跡を望む。背後の山は八ヶ岳

所在地:北杜市長坂町渋沢・塚川地内

時代:縄文時代中期・後期、古墳時代、平安時代

報告書:

- 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第210集2001(平成13)年刊

- 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第219集2003(平成15)年刊

- 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第221集2005(平成17)年刊

山梨県埋蔵文化財センター

人面装飾付土器の用途は?

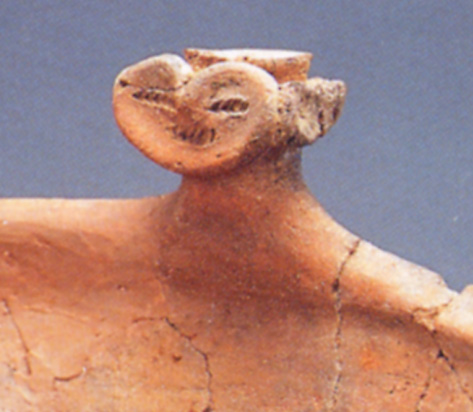

原町農業高校前遺跡では住居跡のほか土坑が1.000基以上も検出されています。今回紹介する人面装飾付土器は左下の写真のとおり、土坑の底から出土しました。

上の写真が、出土した人面装飾付土器を復元したもので、その器形はバケツのような形をしています。この形は縄文時代を通じて最も一般的にみられる器形で、深鉢といわれるものです。

深鉢形土器は、その主たる用途が食料を煮炊きするために用いられたと考えられており、この人面装飾付土器も同様の用途が想定されます。ただ、人面装飾が施される深鉢形土器の出土量は同時期の一般的な深鉢形土器と比べ大変少なく、特殊な土器であったことがわかります。人面の装飾自体、縄文人がイメージした繁栄や豊かさを表す女神の姿と考えられていることから、そのような象徴的装飾を施した土器を用いて食べ物を作る時を想像すると、お祭りなど特別な場合の食べ物を作る時に用いられた土器と考えられます。なお、前回紹介した人面装飾付土器と比べ、今回紹介した例はその顔つきが若干異なっています。それは、今回紹介したものの方が時期的に古い時代に作られたためと考えられます。

次の遺跡トピックスへ|遺跡トピックス一覧へ|一つ前の遺跡トピックスへ

山梨県埋蔵文化財センタートップへ

|

|

|