トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県立考古博物館 > ものづくり教室・少人数向け体験 > ものづくり教室「チャレンジ博物館」 > チャレンジ博物館第9回「縄文と干支の土鈴づくりにチャレンジ」

ページID:122781更新日:2025年11月7日

ここから本文です。

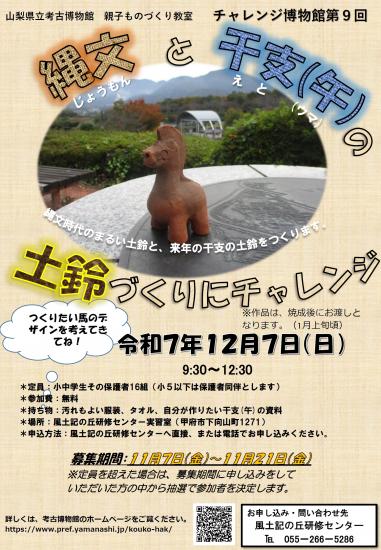

チャレンジ博物館第9回「縄文と干支の土鈴づくりにチャレンジ」

山梨県立考古博物館では、月に1回程度、小・中学生の親子を対象としたものづくり教室「チャレンジ博物館」を開催しています。

今回のテーマは「縄文と干支の土鈴づくり」。縄文時代にまでさかのぼる土鈴(どれい)という音具を題材に、古代の文化に触れながら、来年の干支・午(ウマ)をかたどったオリジナル作品づくりにチャレンジします。

|

|

|

土鈴は粘土を焼いて作られた音具で、現在では民芸品として親しまれていますが、その起源は縄文時代にあります。山梨県内の縄文遺跡からも球形の土鈴が出土しており、土笛などとともに、祀り(まつり)の場で使われていたと考えられています。縄文時代の土鈴は、現代のものとは異なり、口(割れ目)がなく密閉された形状で、中に音を鳴らすための丸玉が入っているのが特徴です。

|

|

|

教室では、縄文時代の土鈴のつくりや使われ方について学習した後、山梨県内の出土品をモデルにした球形の土鈴と、干支・午(ウマ)をかたどった土鈴の2種類を制作していただきます。

土鈴づくりの様子

|

|

|

なお、粘土で形を整えた作品は、約2週間乾燥させた後、職員が焼成して完成となります。完成品のお渡しは令和8年1月上旬頃を予定していますので、あらかじめご了承ください。

親子で一緒に、縄文の音具づくりに挑戦してみませんか?皆さまのご参加をお待ちしております。

ものづくり教室のご案内

開催日時

令和7年12月7日(日曜日)

午前9時30分~12時30分

会場

風土記の丘研修センター(考古博物館付属施設)

甲府市下向山町1271

会場は考古博物館ではありません。会場への経路は地図(GoogleMaps)を参考にご来場ください。なお、考古博物館と風土記の丘研修センターを結ぶ曽根丘陵公園内の道路は管理道につき、一般の車両は通行できません。(徒歩での通行は可能です)

対象・定員

小・中学生の子どもとその保護者・16組

小学5年生以下の方は保護者の同伴が必要です。

持ち物・服装

エプロン、汚れをぬぐうタオル、作品のモデルとなる資料(干支(午)のイラストなど)

活動しやすく汚れてもよい服装でご参加ください。また、新型コロナウイルス・インフルエンザ等の感染症対策として、マスクの着用を推奨いたします。

参加費

無料

お申し込み方法

参加には事前にお申し込みが必要です。

風土記の丘研修センターへお電話またはご来館の上、お申し込みください。

令和7年11月7日(金曜日)~21日(金曜日)の間、お申し込みを承ります。

お申し込みが定員を超えた場合、抽選にて参加者を決定させていただきます。なお、抽選結果の通知は11月25日(火曜日)までに、当選者への連絡をもって代えさせていただきます。あらかじめご了承ください。(お申し込みが定員に満たなかった場合は先着順にて追加募集いたします)

お申し込み・お問い合わせ

風土記の丘研修センター(考古博物館付属施設)

電話:055-266-5286FAX:055-266-5287

受付時間:午前9時~午後5時

休館日:月曜日(11月24日は開館)

このページに関するお問い合わせ先

ものづくり教室のお申し込み・お問い合わせは、考古博物館付属施設・風土記の丘研修センター(電話:055-266-5286)にて承ります。