ここから本文です。

百日咳

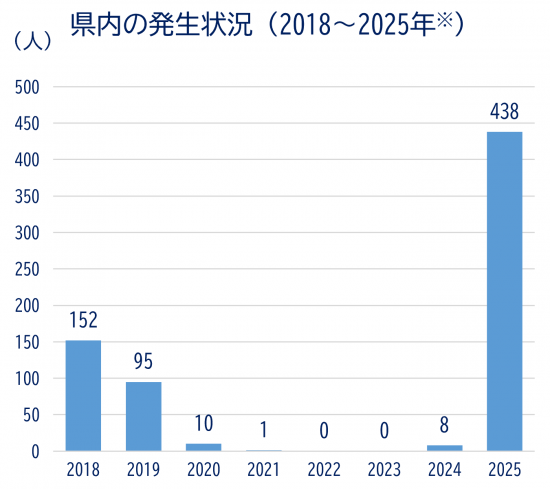

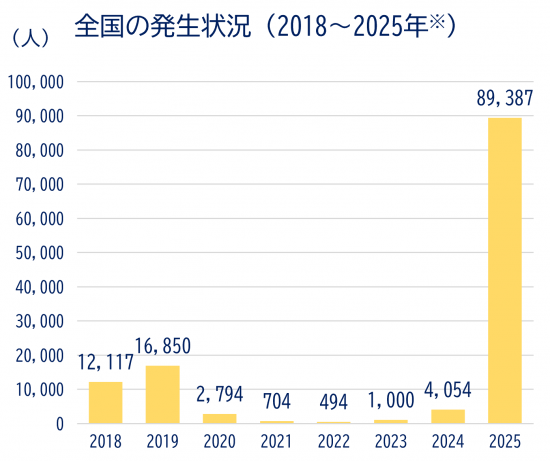

発生動向のグラフ

2025年は過去最多を更新しました。引き続き予防策を実践しましょう。

山梨県内では、2025年第27週(6/30~7/6)に過去最多を超え、年間報告数は438件となりました。

咳が長引くときや悪化するときには百日咳の可能性を考え医療機関を受診してください。

受診の際は事前に医療機関へ電話をし、受診方法などを確認しましょう。

※2025年第52週(12/22~12/28)までの報告数(速報値)

全国の発生状況は、2024年までは国立健康危機管理研究機構公表資料

(https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/pertussis/020/2504_pertussis_RA.html)、2025年はIDWRより

百日咳とは

百日咳菌の感染によって、特有のけいれん性の激しい咳発作を特徴とする感染力が強い急性の気道感染症です。

母親からの免疫(経胎盤移行抗体)が十分でなく、乳児期早期から罹患する可能性があり、1歳以下の乳児、特に生後6 カ月以下では重症化しやすく、死に至る危険性も高くなります。

感染経路

感染者の咳やくしゃみなどの飛沫による感染(飛沫感染)や、感染者と接触したりすることによる感染(接触感染)とされています。

症状

経過は3期に分けられ、全経過で約2~3カ月で回復するとされています。

1)カタル期(約2週間持続)

かぜ症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなります。

2)痙咳期 (カタル期の後に約2~3週間持続)

次第に特徴ある発作性けいれん性の咳(痙咳)となります。

夜間の発作が多いですが、年齢が小さいほど症状は多様で、乳児期早期では特徴的な咳がなく、単に息を止めているような無呼吸発作からチアノーゼ(顔色や唇の色や爪の色が紫色に見えること)、けいれん、呼吸停止と進展することがあります。

合併症としては肺炎や脳症などもあり特に乳児では注意が必要です。

3)回復期

激しい発作は次第に減衰し、2~3週間で認められなくなります。

成人の百日咳では咳が長期にわたって持続しますが、典型的な発作性の咳を示すことはなく、やがて回復に向かいます。

全経過で約2~3カ月で回復します。

予防策、治療方法

●基本的な感染対策

百日咳の予防には基本的な感染対策(手洗い、マスクの着用、咳エチケット等)が大切です。(感染対策リーフレット/厚生労働省)

●ワクチン接種

百日咳はワクチン接種による予防が有効です。

①定期接種の対象月齢(生後2か月)になったら遅れずにワクチンを接種しましょう。

接種スケジュールについてはこちらをご覧いただくか、お住いの市町村へお問い合わせください。

②産まれたばかりの新生児や乳児を百日咳から守るために、妊婦さんが3種混合ワクチンを接種するという方法があります。

③3種混合・4種混合・5種混合ワクチンで4回接種を終えた場合も10歳未満で百日咳抗体価が低下することから、就学前の1年間に追加接種として接種することができます。

④11~12歳の定期接種となっている2種混合ワクチンには百日咳ワクチンが含まれていないため、2種混合ワクチンの代わりに3種混合ワクチンを接種することもできます。

なお、②~④は任意接種となりますので、接種を検討される方は早めに主治医にご相談をお願いします。

●治療について

生後6カ月以上は抗菌薬の使用が検討されます。また、咳が激しい場合には咳止め等の対症療法が行われることがあります。

法令上の取り扱い

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

「百日咳」は、全数把握対象(5類感染症の一部)であり、診断した医師は7日以内に最寄りの保健所に届け出なければならない。

届出基準はこちら

学校保健安全法

特有の咳が消失するまで、または、5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまでは出席停止とされています。

このページに関するお問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください