トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > 埋蔵文化財シンポジウム

ページID:34469更新日:2026年2月10日

ここから本文です。

埋蔵文化財シンポジウム

遺跡発掘展と展示会|遺跡調査発表会|埋文シンポ|発掘体験|各種イベント

山梨県埋蔵文化財センターでは、年に一度、調査成果の中からテーマをえらび、文化財への理解を深めてもらうために、シンポジウムを開催しています。

令和7年度に開催予定のシンポジウム

- 令和7年度山梨県埋蔵文化財センターシンポジウム「甲斐の中世Ⅱ~集落構造を考える~」を令和8年3月7日(土曜日)に開催します。

- 令和7年度中央日本4県連携企画シンポジウム「行ってみよう!“墳活”の旅~山梨・静岡・長野・新潟古墳じまん大会~」を令和8年1月11日(日曜日)に開催しました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

開催状況本事業は平成16年度よりスタートし、これまで以下のようなテーマで開催されています。 平成16年度・・・「甲府城の歴史と石工」 平成17年度・・・「再発見!川がつなぐ山梨の歴史」 平成18年度・・・「堤防今昔-治水技術の先進地やまなし-」 平成19年度・・・「平成の兵どもの城づくり」 平成20年度・・・「小江戸甲府の賑わい~甲府城下町を考える~」 平成21年度・・・「社会を支えた石の技術~成立と展開を考える」 平成22年度・・・「遺跡から探る墓制の変遷」 平成23年度・・・「富士山の価値と山岳信仰遺跡」 平成24年度・・・「自然災害と考古学~過去からの警告~」 平成27年度・・・「土器から読む縄文世界」 平成28年度・・・「甲斐の城下町を探る~谷村城、甲府城下町遺跡発掘調査を中心として~」 平成29年度・・・「縄文時代の植物資源の利用・管理・栽培を考える」 平成30年度・・・「山梨の縄文土偶の魅力を語る」 令和元年度・・・「輝け!やまなし古墳めぐりグランプリ」 令和5年度・・・「埋蔵文化財活用と観光の視点~埋蔵文化財を地域資源として活かす~」、「甲斐の中世Ⅰ~甲府盆地南部の歴史景観を探る~」 令和6年度シンポジウムについて

令和5年度シンポジウムについて令和5年度は、2つのシンポジウムを行いました。

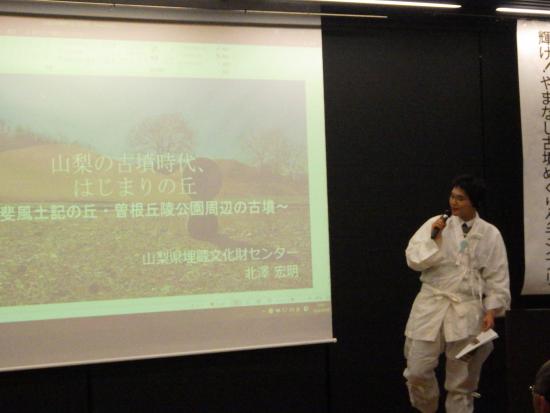

令和元年度シンポジウムについてテーマ「輝け!やまなし古墳めぐりグランプリ」山梨県埋蔵文化財センターでは、シンポジウム「輝け!やまなし古墳めぐりグランプリ」を開催いたしました。 今年は、山梨県を代表する古墳である甲斐銚子塚古墳と丸山塚古墳が国の史跡に指定されて90年を迎えるメモリアルイヤーです。 これまで、山梨県の古墳も数多くの調査や研究が進められてきましたが、一つの節目となるこの年に、県内の古墳がもつ特徴や見所などを現在の視点で振り返り、さらなる魅力を発見を目的としておこないました。 シンポジウムでは、各自治体の職員でもある古墳めぐりのプロ(コフニスト)が、それぞれの古墳や、周辺にあるオススメスポットなどを含めた「古墳めぐり」をプレゼンテーションし、さらに会場のみなさまには審査員として、「古墳めぐり」に投票していただきました。 「きっと、古墳が好きになるシンポジウム」になったはず。。。 開催概要日時:令和2年2月9日(日曜日) 13時00分~17時00分 会場:山梨県防災新館1階オープンスクエア(甲府市丸の内1丁目6-1)

シンポジウムの様子

平成30年度シンポジウムについてテーマ「山梨の縄文土偶の魅力を語る」山梨県から出土した縄文時代の土偶には、重要文化財の釈迦堂遺跡や鋳物師屋遺跡、一の沢遺跡など、全国的にも有名で日本を代表するものが数多くあります。 今回のシンポジウムでは、県内の研究者が、県内各地でみつかった土偶の特徴を様々な角度から切り込んで、その魅力を浮き彫りにし、ゲストのコメントや土偶研究者の記念講演会を交えて、美しさ・かわいさ・魅力度などの来場者の投票によるコンテストを実施しました。 また、当日は「マチナカ博物館」を同時開催し、発表された土偶の展示や関連パネル展示、体験コーナーなどにより、さらなる山梨の縄文土偶の魅力発信を行いました。 開催概要日時:平成31年2月16日(土曜日)13時00分~17時00分 場所:山梨県防災新館1階オープンスクエア シンポジウムの様子

平成29年度シンポジウムについてテーマ「縄文時代の植物資源の利用・管理・栽培を考える」遺跡から出土する植物遺体を対象とした植物考古学の研究は、今世紀に入り飛躍的に発展し、縄文時代における特定有用植物の利用や低湿地遺跡の多様な植物利用を明らかにしてきました。こうしたなかで、狩猟・漁労・採取を主体とした縄文時代の生業観の見直しにも関わる議論が活発になってきています。 今回のシンポジウムでは、県内外の研究者9名が、最新調査や研究を踏まえて、縄文時代の植物の利用・管理・栽培などについて討論し、植物資源利用の実相を浮き彫りにしていきました。また聴講者として参加する異分野の研究者からも発言が見られるなど活発な意見交換が行われました。 当日は発表の理解をより深めるため、県内で採取したマメの原生種に近いヤブツルアズキを煮豆にして、会場で希望者が試食体験も行いました。 開催概要日時:平成30年2月17日(土曜日)13時20分~17時40分/18日(日曜日)9時00分~12時00分 場所:山梨県庁防災新館1階オープンスクエア シンポジウムの様子

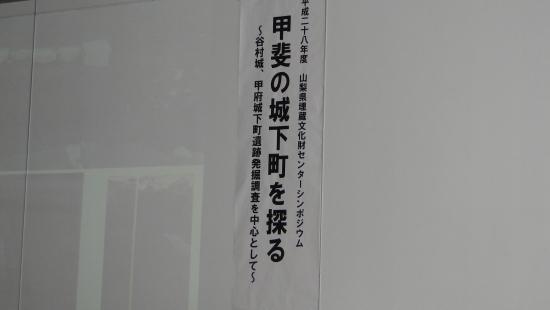

平成28年度シンポジウムについてテーマ「甲斐の城下町を探る」山梨県埋蔵文化財センターでは平成28年10月10日(月・祝)に第11回埋蔵文化財センターシンポジウム「甲斐の城下町を探る~谷村城、甲府城下町遺跡発掘調査を中心として~」を山梨県立図書館イベントスペースで行いました。 今回のシンポジウムでは、近世前期に整備が進められた谷村城や甲府城を中心とした甲府城下町遺跡について取り上げました。特に、考古学や文献資料、自然化学分析により遺構・遺物の評価を行いました。 基調講演「陶磁器からみる近世甲斐国の様相について」を東京大学の堀内秀樹先生からいただき、報告1として、「谷村城下町の形成と変遷」を健康科学大学の奈良泰史先生から、報告2として、「高山源五郎屋敷と谷村陣屋の位置づけ」を当センター職員網倉邦生主査・文化財主事から、報告3として、「甲府城下町の形成と変遷」を甲府市教育委員会の佐々木満先生から、報告4として、「谷村城下町と近世の甲斐における動物資源利用」を山梨県立博物館の植月学氏から、報告5として、「谷村城下町と近世における金属利用」を山梨県立博物館の西願麻以氏からいただきました。これらの報告について、様々な視点から遺跡を多角的に評価・検討しました。 参加者からの声では「とても興味深かった」「谷村城を身近に感じられるようになった」などの意見が多く、山梨の魅力を伝えられたのではないかと思います。 報告後のパネルディスカッションにおいては、報告内容についてパネラー相互に意見交換を中心とする多角的な視点での討論が展開されました。 当日は県内外から50名ほどの参加がありました。

平成27年度シンポジウムについてテーマ「土器から読む縄文世界」今まで当センターシンポジウムは、中世から近世・近代にかけての遺跡を主なテーマとしてとりあげてきました。9回目を数える今年度のテーマは、「土器から読む縄文世界」。縄文土器を育んだ社会的背景に迫る、多様な縄文土器研究の最前線をとりあげました。山梨県出土の縄文土器には高い評価を受けているものも少なくなく、折しも山梨県立考古博物館でも「縄文の美」に視点を当てた展示会が開催されていました。11月22日~23日の2日間、甲府城跡(舞鶴城公園内)にある山梨県恩賜林記念館大会議室を会場に、県内外から80名ほどの参加をいただいての開催となりました。基調講演から始まり、5講演のあと、トークセッションが行われました。 1日目は、まず基調講演「縄文土器文様の物語性」を小野正文先生から、続いて講演1~4として中山真治先生・石井匠先生・中村耕作先生・宮尾亨先生からそれぞれいただきました。「土器の顔面装飾」「文様構造と造形デザイン」「土器の象徴」「文様から地域間集団を読む」がそれぞれのテーマとなり、いずれも各講師の先生方によるユニークな視点から土器研究をベースにした縄文社会へのアプローチとなる縄文土器研究の成果が展開されました。 2日目は、当センターの今福利恵による講演5「集落内の集団」が行われ、続いて80分に及ぶトークセッションが繰り広げられ、各パネラー(講師)の熱い討論が制限時間いっぱい続きました。 基調講演

「縄文土器文様の物語性」:小野正文先生(甲州市教育委員会文化財課)→レジュメ(PDF:511KB) 講演

講演1「土偶装飾付土器と顔面装飾の付く土器」:中山真治先生(府中市ふるさと文化財課)→レジュメ(PDF:389KB)

講演2「縄文土器の文様構造と造形デザイン」:石井匠先生(國學院大學博物館)→レジュメ(PDF:420KB)

講演4「縄文土器文様から読み解く地域間の集団関係」:宮尾亨先生(新潟県立歴史博物館)→レジュメ(PDF:428KB)

シンポジウム(トークセッション)

平成24年度シンポジウムについてテーマ「自然災害と考古学~過去からの警告~」東日本大震災から2年が経ちました。そこで、今年度は「自然災害と考古学~過去からの警告~」をテーマに、日本人がどのように災害に向き合ってきたのかを遺跡の発掘調査において発見される様々な災害の痕跡や歴史的資料をもとに考え、学び、今後の防災や減災につなげていこうということで山梨県立男女共同参画推進センター「ぴゅあ総合」・大研修室において基調講演とシンポジウムを行いました。(山梨県生涯学習推進センター共催) はじめに地震考古学、地震地質学等で著名な寒川旭先生(独立行政法人産業技術総合研究所)より「遺跡が語る地震の歴史」というテーマで、また、環境考古学、災害リスクマネージメント等の分野で御活躍されている高橋学先生(立命館大学)より「未来を語る環境考古学~災害を掘る~」というテーマで講演をいただきました。その後、お二人の先生とこのシンポジウムに先立って行われた第1回~第4回までのやまなし再発見講座の講師を務められた4名の先生方を交えてシンポジウムを行いました。 基調講演

「遺跡が語る地震の歴史」:寒川旭先生レジュメ→(PDF:2,041KB)

「未来を語る環境考古学~災害を掘る~」:高橋学先生レジュメ→その1(PDF:137KB)、その2(PDF:114KB)

パネラー:寒川旭・高橋学・篠原武・杉本悠樹・斎藤秀樹・保坂和博 コーディネーター:八巻與志夫(埋蔵文化財センター所長)

3月23日のシンポジウム開催に先立ちまして、2月7日から毎週木曜日に山梨県生涯学習推進センター・セミナー室において4回にわたる講座を行いました。各講座は県内4合同庁舎及び山中湖情報創造館のサテライトスクールへ配信されました。

第1回「溶岩流と火山灰災害」資料→(PDF:919KB) 平成25年2月7日(木曜日)講師:杉本悠樹氏(富士河口湖町教育委員会)

第2回「土石流による災害」資料→(PDF:1,813KB) 平成25年2月14日(木)講師:篠原武氏(富士吉田市教育委員会)

第3回「温故知震~遺跡に学ぶ地震災害~」資料→(PDF:4,648KB) 平成25年2月21日(木曜日)講師:保坂和博氏(山梨県埋蔵文化財センター)

第4回「堤防遺跡からみる減災の視点」資料→(PDF:794KB) 平成25年2月28日(木曜日)講師:斎藤秀樹氏(南アルプス市教育委員会)

平成23年度埋蔵文化財シンポジウムテーマ「富士山の価値と山岳信仰遺跡」昨年までは、(財)やまなし文化学習協会山梨県生涯学習推進センターの「やまなし再発見講座」と連携してシンポジウム形式で取り組んできましたが、本年度は当センターで実施してきた「山梨県内山岳信仰遺跡詳細分布調査」が最終年度を迎えるにあたって、富士山に関わる調査研究を進めてきた「山梨県富士山総合学術調査研究委員会」と合同で「富士山の価値と山岳信仰遺跡」と題した発表会形式のシンポジュムを開催しました。 開催報告日時平成24年3月4日(日曜日) 会場富士吉田市民会館小ホール 内容「富士山総合学術調査研究の概要と成果」新津健氏 「信仰から探る富士山の価値」清雲俊元氏 「山梨県内山岳信仰遺跡分布調査の成果」野代恵子 「山岳信仰遺跡調査の課題」坂詰秀一氏 「貞観の噴火と富士山の祭りー火山活動と古代祭祀の系譜ー」笹生衛氏

平成22年度(第7回)シンポジウムについてテーマ「遺跡から探る墓制の変遷」今年度は「遺跡から探る墓制の変遷」をテーマに、山梨県立男女共同参画推進センター「ぴゅあ総合」・大研修室においてシンポジウムを行いました。(山梨県生涯学習推進センター共催) はじめに専修大学教授の土生田純之先生による特別講演「移り変わる墓と社会」を、つづいて「遺跡から探る墓制の変遷」をテーマに、土生田先生と県内で活躍する縄文から近世までの各時代の考古学を専門とする講師とがパネルディスカッションを行い、各時代の墓制の変遷から見た山梨の地域性・独自性について明らかにし、死をめぐる認識の変化、社会の変化について考えました。特別講演とパネルディスカッションは、約3時間半にわたる長丁場でしたが、関西出身の土生田先生によるユーモアを交えたお話と、近年大きくかわってきた日本人の墓に対する意識や、地域による埋葬の違い、諸外国の事例など、多方面にわたる話題で、参加者は楽しく学ぶことができたようです。

1.特別講演(2月6日開催、於:山梨県立男女共同参画推進センター「ぴゅあ総合」) 「移り変わる墓と社会」講師:土生田純之先生(専修大学教授)資料はこちら(PDF:803KB)

土生田先生による講演

2.パネルディスカッション 「遺跡から探る墓制の変遷」 コーディネーター:小野正文(埋蔵文化財センター所長) パネラー:土生田純之先生・佐野隆氏・山下孝司氏・畑大介氏・小林健二

パネルディスカッションの様子

3.「やまなし再発見講座」(サテライトスクール)の状況 2月6日のシンポジウム開催に先立ちまして、1月6日から毎週木曜日に山梨県生涯学習推進センター・セミナー室において4回にわたる講座を行いました。各講座は北巨摩(韮崎市)・東山梨(甲州市)・南巨摩(都留市)のサテライトスクールへ配信されました。 第1回(1月6日)「縄文時代の墓制」講師:佐野隆氏(北杜市教育委員会)→資料はこちら(PDF:403KB) 第2回(1月13日)「弥生・古墳時代の墓制」講師:小林健二(埋蔵文化財センター)→資料はこちら(PDF:619KB) 第3回(1月20日)「古代の墓制」講師:山下孝司氏(韮崎市教育委員会)→資料はこちら(PDF:614KB) 第4回(1月27日)「中世・近世の墓制」講師:畑大介氏(帝京大学山梨文化財研究所)→資料はこちら(PDF:697KB)

熱心に学習するみなさん。メモもしっかり取ります! 平成21年度(第6回)シンポジウムについてテーマ「社会を支えた石の技術~成立と展開を考える~」

帝京大学山梨文化財研究所所長の萩原三雄氏による講演(レジメNo.1,No.2)

テーマ「構築技法の成立と展開そして今に残る技術」 コーディネーター:小野正文(山梨県埋蔵文化財センター所長) パネラー:萩原三雄氏、佐々木満氏、斎藤秀樹氏、吉岡弘樹、野代幸和

「石とは何か?」という問いから始まり、石積みの構築技術がどのように発展してきたか、パネラーよりそれぞれ話がありました。その後、石積みの技術と権力の担い手の関係について話され、最後は技術を継承し発展させていくためにどのようなことが必要か話し合われました。 山梨再発見講座(全4回)の様子1.第1回山梨再発見講座(1月7日開催)の様子 「古代の石積み~県内の古墳発掘調査成果を中心に~」(埋蔵文化財センター、吉岡弘樹):資料レジメ

2.第2回山梨再発見講座(1月14日開催)の様子 「城郭石積み・石垣~武田氏館跡から甲府城へ~」(甲府市教育委員会、佐々木満氏):資料(レジメ1、レジメ2)

3.第3回山梨再発見講座(1月21日開催)の様子 「治水工事における石積みの姿」(南アルプス市教育委員会、斎藤秀樹氏):資料(レジメ1、レジメ2、レジメ3)

4.第4回山梨再発見講座(1月28日開催)の様子 「石工をめぐる伝統技術の保存と継承」(埋蔵文化財センター、野代幸和):資料(レジメ)

20年度(第5回)シンポジウムについて山梨県では甲府城という県を代表する史跡を後世に残すため、平成2年度から史跡整備事業として城内の発掘調査や文献調査、石垣の改修工事などを実施してきました。その結果、城下町に住まう人々の暮らしの様子や上下水道や都市整備の状況などが次第に明らかになってきました。 今回のシンポジウムでは、甲府城下を活かしたこれからの町づくりについての特別講演、甲府城下町とはどういったものなのかを明らかにするためのパネルディスカッションを行いました。 開催概要

シンポジウム「小江戸甲府の賑わい~甲府城下町を考える」 パネラー・・・伊藤裕久氏(東京理科大学工学部教授)、志村憲一氏(甲府市教育委員会)、野代幸和(山梨県埋蔵文化財センター)、高橋修氏(山梨県立博物館) コーディネーター・・・新津健(山梨県埋蔵文化財センター所長)

今回のシンポジウム開催に先だって、甲府城について調査、研究をされている先生方の講演を生涯学習センターと協力して、山梨県生涯学習推進センター・セミナー室で行いました。これらの講演は、北巨摩(韮崎市)・東山梨(甲州市)・南巨摩(都留市)のサテライトスクールへ配信されました。

19年度(第4回)シンポについてシンポジウムのテーマ平成19年度やまなし再発見講座&埋蔵文化財シンポジウム 「平成の兵どもの城づくり」 開催状況城の整備事業のトピックス→No.0127保存整備された城跡県指定史跡甲府城跡 当日の資料集→会場で配布した資料をPDFファイルでご覧いただけます。 (データが大きいため、少々画質が粗いかもしれません。ご容赦下さい。)

平成20年3月15日(土曜日)午後1時30分から、山梨県立男女共同参画推進センター「ぴゅあ総合」大研修室にて「平成の兵どもの城づくり」の特別講演とパネルディスカッションを生涯学習推進センターと協力して開催しました。参加者は140名でした。 最初に、信州大学人文学部の笹本先生の特別講演「甲斐・信濃の武田氏城跡とその後-研究の課題を中心に-」が行われ、次に、山梨県内で、現在城や館の保存整備を進めている各講師と笹本先生により「やまなしの城館跡の歴史的価値」と題してパネルディスカッションを行いました。

笹本先生の講演は、口調もなめらかに、参加者たちを引き込んでいました。内容は、城館の造られた目的や、城の役割など、戦国時代のなかでの城館の位置付けの話でした。参加者たちは先生の講演を興味深く聴いていました。

〔写真〕笹本先生特別講演風景

今回のシンポジウム開催に先だって、それぞれの城館跡を整備を担当している先生の講演を生涯学習センターと協力して、山梨県生涯学習推進センター・セミナー室で行いました。これらの講演は、北巨摩(韮崎市)・東山梨(甲州市)・南巨摩(都留市)のサテライトスクールへ配信しました。各回とも約130名の参加がありました。

最初に、それぞれの担当者から先の講演について簡単に話をしてもらいました。参加者には、ディスカッションの前に質問票に記入していただき、その質問についてパネラーには回答をいただいたり、「やまなしの城館跡の歴史的価値」についてディスカッションしました。

ディスカッションでは、歴史を学ぶことでしか、未来を考えることができない、これから城館の整備をどのようにしていくかを住民と一緒に考えることが大切だといったことを確認しました。

参加者に記入していただいたアンケートでは楽しくおもしろく勉強しましたとか山城の実地を見学したいなどといった意見がありました。 18年度(第3回)シンポについて埋蔵文化財シンポジウムのテーマ『堤防今昔-治水技術の先進地やまなし-』 開催状況堤防の遺跡トピックス→No.0084堤防遺跡No.23 当日の資料集→会場で配布した資料をPDFファイルでご覧いただけます。 (データが大きいため、少々画質が荒いかもしれませんがご容赦ください。)

平成19年2月24日(土曜日)の午後、甲府市社会教育センターにて「堤防今昔-治水技術の先進地やまなし-」を開催しました。今回のシンポジウムは、古代から現代までの堤防に着目したものでした。 参加された90名ちかくの方々には、山梨の人々が川とどう付き合ってきたかを考える機会になったようでした。

〔写真〕堤防今昔開催風景 講演は4名の講師の方にパワーポイントを使いながら、それぞれのテーマをわかりやすく解説していただきました。 講演1「全国の堤防遺跡と山梨の治水技術」 帝京大学山梨文化財研究所畑大介氏 講演2「山梨県の堤防遺跡の分布-分布調査の成果から-」 山梨県埋蔵文化財センター保坂康夫 講演3「発掘調査でわかった堤防-釜無川・御勅使川を中心に-」 南アルプス市教育委員会田中大輔氏 講演4「富士川における歴史的治水施設の水理学的評価」 山梨大学大学院医学工学総合研究部砂田憲吾氏

〔写真〕畑氏講演

〔写真〕左:田中氏講演、右:参加者 講演では、堤防について、考古学の観点と工学的な観点の、2方向から話をしていただきました。 参加者の方々は、山梨の古今の堤防の話に興味深げに聞き入っていました。

講演後、ミニシンポジウムを行いました。参加者の方々からの質問に対して、講演者がわかりやすく説明したり、話を膨らませたり、さらに講演内容を深めていきました。

〔写真〕ミニシンポジウム風景 ミニシンポジウムの中で講演者からは、「昔の堤防を掘り出し遺跡にしているのは山梨だけであり、山梨は堤防の埋蔵文化財行政の先進地である。」、「工学系の方とタイアップして発掘調査ができればよいと思う。」、「成果を活かして今後、堤防を保存できるように頑張っていきたい。」、「今まで人が川と付き合ってきた歴史を記憶に留めないといけないだろう。」などの話がありました。

〔写真〕ミニシンポジウム風景

盛況の中、シンポジウムを終えることができました。 現代では生活の中で直接堤防に関わる機会も少なくなりましたが、古来、堤防は私たちにとって欠かすことができないものであり、これからも大きな役目を果たしてくれるものであることは変わりありません。山梨県内の堤防遺跡から、治水技術や川と人との関わり、そして堤防遺跡などについて再認識していただければ幸いと思っております。 参加者からは、今まで受けてきた講座の中で、おもしろい講座の中の一つに入るとお褒めの言葉もいただきました。講演者および参加された方々のご協力に感謝いたします。 堤防を紹介するパネル展を行いました。堤防遺跡の分布図や堤防の発掘調査時の状況などの写真などを展示しました。堤防を少しでも身近で感じていただけたのではないかと思います。

〔写真〕堤防パネル展示

〔写真〕パネル見学風景 17年度(第2回)シンポについて最近の埋蔵文化財センターが進めてきた調査のうち、「鰍沢河岸跡」や「勝沼堰堤(登録有形文化財)」など、川に結びついた遺跡がかさなったことから、次のテーマが設定され、開催されました。 17年度シンポジウムのテーマ『再発見!川がつなぐ山梨の歴史』 開催状況について開催にちなんだ『遺跡トピックス』の特集ページ・・・・・こちらをご覧ください。 当日の資料集・・・・・会場で配布された資料をPDFファイルでご覧いただけます。

当日のようす

〔写真左〕会場入り口の景観〔写真右〕資料の投影状況

〔写真左〕鰍沢河岸跡についての発表のようす〔写真右〕パネル討論の状況 16年度(第1回)シンポについて第1回の埋文シンポジウムは、多年取り組みを進めてきた県指定史跡「甲府城跡」について、発掘調査や石垣整備をつうじて明らかになってきた成果が蓄積されてきています。 折しも、第1回として開催した2004年11月は、柳沢吉保が甲府城を拝領し、それを機に甲府城の大修築を計画してから300年が経過する記念の年となりました。 また、2004年4月には、約130年ぶりに稲荷櫓が復元、完成し、一般公開がはじまっています。 こうしたことを契機に、甲府城400年の歴史と城内の石垣や建物の建設、修理の実像にせまることを目的としてこのシンポジウムが開催されています。

16年度のテーマ『甲府城の歴史と石工』 開催概要日時平成16(2004)年11月21日(日曜日)午後1時~4時30分 場所山梨県立図書館講堂 報告(報告者の敬称は省略します)

|

〔写真左〕第1回シンポジウムのようす

〔写真左〕第1回シンポジウムのようす