ページID:2381更新日:2025年12月1日

ここから本文です。

被災建築物応急危険度判定について

大規模な地震により被災した建築物は、余震等による倒壊の危険性や、外壁・窓・瓦等の部材の落下、付属設備の転倒などの恐れがあります。応急危険度判定は、被災した建築物について被害状況を調査及び判定し、被災後の人命に係わる二次災害を防止することを目的としています。

調査方法や判定についてなど、詳しくは以下のビデオをご覧ください。

なお、山梨県は全国被災建築物応急危険度判定協議会の会員であり、10都県被災建築物応急危険度判定協議会に属しています。

山梨県の応急危険度判定の体制について

山梨県は、平成7年度に知事による被災建築物応急危険度判定士の認定制度を創設しました。

山梨県が開催する養成講習会を修了した建築士等を対象に認定しており、令和6年度末時点で1,231名の方にご登録いただいております。

また、大規模な地震の発生による建築物の被害を想定し、被災建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に行うため、講習会や模擬訓練等を行っています。

被災建築物応急危険度判定士の登録について

山梨県では、「山梨県被災建築物応急危険度判定士養成講習会」を行っています。

山梨県在住の建築士(1級・2級・木造)、建築士試験に合格した方または建築施工管理技士(1級・2級(建築))で、本講習会を修了した方が、応急危険度判定士として登録されます。

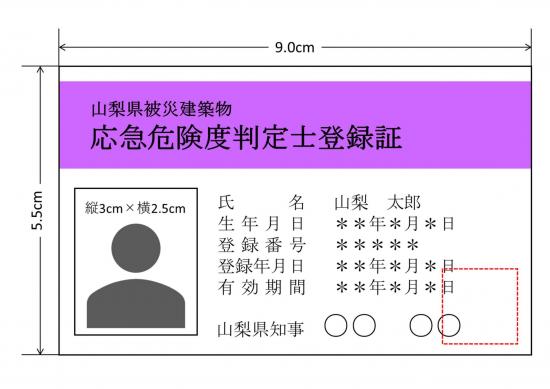

※登録後、山梨県知事による被災建築物応急危険度判定士登録証及び手帳を発行します。

応急危険度判定士登録証(例)

登録の有効期間は5年です。更新対象の方については、登録されている住所へ登録更新のご案内をお送りしますので、更新手続きをお願いします。なお、更新の際の養成講習会受講は不要です。

※登録された判定士の情報は、災害発生時速やかに判定活動を実施するために、県と市町村で共有します。

現在山梨県では、被災建築物応急危険度判定士を1300名確保することを目標としています。新規登録・登録更新にご協力お願いいたします。

令和6年度から登録要件を拡大しました

令和2年3月1日の建築士法改正に伴い、被災建築物応急危険度判定士の認定要件に建築士試験の合格者を追加しました。

令和7年度応急危険度判定士養成講習会のご案内

令和7年度の講習会は、書面及びWeb上でのビデオ視聴による在宅講習となります。

養成講習会受講申込者あてに、受講に必要なテキストを送付するとともに、Web上でのビデオ視聴方法についてお知らせします。

申し込み方法は、養成講習会案内をご確認ください。

登録資格

・山梨県内在住の建築士(1級・2級・木造) ※建築士試験合格者を含む。

・建築施工管理技士(1級・2級(建築))

受講料

無料(テキスト配布あり)

申込期限

令和7年7月25日(金)

申込先

<やまなしくらしねっと電子申請サービスによる申込の場合>

こちらからアクセス↓

<郵送・メールによる申込の場合>

一般社団法人 山梨県建築士会(〒400-0031 甲府市丸の内1-14-19)

tel:055-233-5414/fax:055-233-5415/mail:info@ykenchikushi.org

登録の更新等について

登録の更新

更新対象の方については、登録されている住所へ登録更新のご案内をお送りしますので、更新手続きをお願いします。

<やまなしくらしねっと電子申請サービスによる申込の場合>

こちらからアクセス↓

<郵送・メールによる申込の場合>

登録更新申請書(ワード:45KB) ※押印不要

登録内容の変更

住所等に変更がある場合は、変更届によりお申し出ください。

変更届(ワード:34KB) ※押印不要 ※メールによる提出可

有効期限切れの方

再登録の申請を行うことで、講習会を受講することなく随時登録することができます。

申請方法等をご案内しますので、建築住宅課 建築審査担当(055-223-1735)へご連絡ください。

他都道府県で既に登録されている方

山梨県以外の都道府県で応急危険度判定士の登録を受けた方が、山梨県に在住することとなった場合、講習会を受講することなく登録することができます。

申請方法等をご案内しますので、建築住宅課 建築審査担当(055-223-1735)へご連絡ください。

山梨県の応急危険度判定の実績について

全国被災建築物応急危険度判定協議会のもと、都道府県相互の支援などに関して実施体制の整備がされており、大規模な地震により多くの被災建築物の応急危険度判定が必要なために判定支援本部から支援要請があった場合、県は応急危険度判定士の派遣を行っています。

新潟県中越地震(平成16年)

新潟県中越沖地震(平成19年)

平成28年熊本地震(平成28年)

令和6年能登半島地震(令和6年)

山梨県の応急危険度判定の訓練について

山梨県地震防災訓練

県防災局防災危機管理課が行う地震に対する総合的な訓練の中で、建築住宅課は被災建築物応急危険度判定の訓練を実施しています。

令和7年度は次の通り実施しました。

- 日 時 : 令和7年11月23日(日曜日)8:30~12:00

- 場 所 : 甲州市内

- 参加人数 : 10名

(令和7年度実施状況写真)

被災建築物応急危険度判定士出動要請訓練

応急危険度判定活動参加要請に関する山梨県からの連絡方法が変わりました。

山梨県では近年、地震による大きな被害はなく、県内での「被災建築物応急危険度判定」の活動は行っておりませんが、巨大地震はいつ起きてもおかしくない状況であり、平時より万全の備えを進める必要があります。

こうしたことから、災害発生時の判定活動への参加要請を迅速かつ円滑に行うため、次のとおり参加要請の連絡方法を変更しました。

判定コーディネーター研修会

応急危険度判定の実施のために実施本部や判定拠点において、判定士の指導や支援を行う判定コーディネーターの業務が重要となります。

市町村の職員に対して、判定士の受入準備の方法や被災建物数から必要判定士数を算出する方法などの研修を実施しています。