ここから本文です。

甲州大石紬織物

かじはら みちこ

梶原 道子

紬とは、生糸ではなく紬糸で織られた絹織物のこと。蚕が生み出す繭を紡ぎ、撚(よ)りをかけて丈夫な糸に仕立てて織りあげる紬の生地は、耐久性に優れていたことから、普段着や野良着として親しまれてきました。産地は日本全国にあり、各地の特性、技術を活かしながら、その価値を高めています。河口湖と富士山の姿を眺めることのできる山梨県南都留郡富士河口湖町の大石地区も産地の一つです。大石地区で生まれた「甲州大石紬織物」の伝統的手法と魅力について、熟達者として地域でも一目置かれる梶原道子さんにお話を伺いました。

山梨県に続く織物の歴史は古く、平安時代の律令の施行細則である「延喜式」に、甲斐の国は布をもって税を納めるよう記述が残されています。繊細かつ高度な技術から成る織物によって、江戸時代には全国でもトップクラスの織物産地として栄え、天和元年(1681年)の減税嘆願についての訴状に“つむぎ”が確認されており、黄紬の紬が織られたとも記されています。富士山北麓の河口湖周辺でも1000年以上前から織物が織られ、湖の北岸にある大石地区において「甲州大石紬織物」が受け継がれてきました。

大石紬の由来は、河口湖に大正6年(1917年)、人口放水路が竣工する以前に遡ります。流水口がなかった時代、湖岸の村々は耕作地の冠水被害に悩まされていました。増水害を避けるために、御坂山麓の山裾に耕地を求めて焼畑農業を行い、生計を営みました。その後、桑を植えたことから、次第に養蚕が農業収入の主力となり、山畑の大半が桑畑を占めるようになったといいます。春蚕、夏蚕、秋蚕と年3回の養蚕で繭を売り、副産物である屑繭および玉繭等の糸から、紬織物が織られてきました。江戸時代末期には租税としても納められ、富士山を崇拝する富士構などの人々や、行商人の手によって広く売り出され、明治、大正の頃に改良を重ね、現在の大石紬となりました。明治時代末期から昭和時代初期の最盛期には、250戸余りの農家によって紬が織られ、年間3,400反余りが生産されていたといいます。そんな大石紬の産地で生まれ育った梶原道子さんは、70年以上現役で活躍をされてきた熟達者です。職人を離れた現在は、全盛期を知る数少ない織り手として、大石紬の伝承に携わっています。

小さな集落で脈々と受け継がれてきた伝統的手法

梶原さんの暮らす大石地区は、穏やかな河口湖と雄大な富士山を望む景勝地です。実家、嫁ぎ先ともに同地区内だったこともあり、幼い頃から大石紬とは切っても切れない関係だったといいます。「地区内のほとんどの家庭が自宅で養蚕から製糸、染色、製織に至るまでの全工程を一貫生産していました。祖父と父が桑畑を管理し、祖母と母が蚕の世話をして、蚕がひきる(糸を吐く準備段階)と親戚一同で協力して作業を行い、母親が糸にしたそばから娘や嫁たちが一斉に織っていく。まさに一家総出の大仕事でした」と往年の様子を懐かしそうに振り返ります。

家庭内で大事に技術継承されてきた大石紬は、江戸時代から変わらず地域一環生産・自給自足の作業工程を伝え続けています。「長年守られてきたからこそ、変わらなかった」と梶原さんが話す工程の一つが、繭から糸を引く「座繰り(ざぐり)」。髪の毛の10分の1ほどの繭糸を扱い、できる限り一定の太さの糸にするためには熟練を要します。繭をほぐしやすいように80~90度の鍋の中で「煮繭(しゃけん)」し、必要な太さにすべく複数の繭から糸を引き合わせていきます。特に、右手で車を回すタイプの座繰り機は全国的にも珍しく、大石地区以外ではなかなか学ぶことのできない手法です。全19工程のうち、「撚糸(ねんし)」の際に使われる撚り機を除き、そのほとんどが職人の手作業で行われる大石紬は、丈夫で軽く、絹織物と紬織物の利点を併せ持ち、この地でしか生み出せない魅力を放ちます。

手織りだからこそ輝く大石紬の魅力

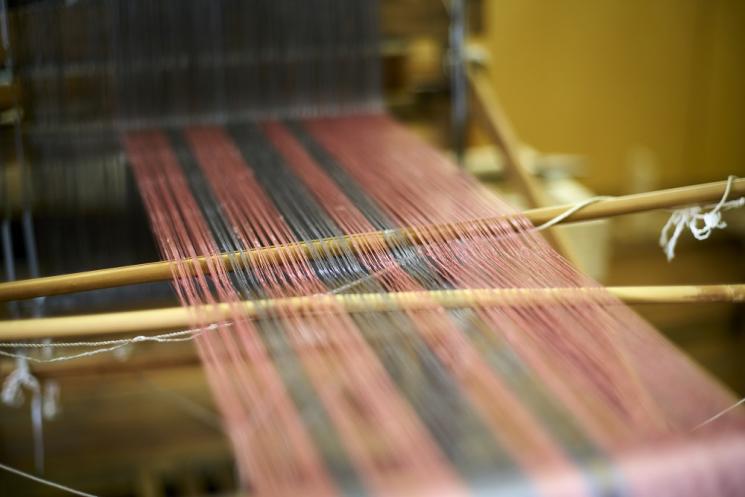

梶原さんが本格的に製織を手伝いだしたのは、12歳の頃。母親の姿を見様見真似で織るところから始め、「こうじゃない、これじゃ売り物にならない」と叱られながらも夢中で織り続けました。織物は、長さを揃えた経糸を垂直に並べて張り、水平方向に緯糸を一段ずつ入れていく方法で織られます。大石紬の製織では、経糸を一匹の蚕が作った本繭から、緯糸を二匹の蚕が作った玉繭から座繰り手引きしたものを、織機を使って一反または一疋(いっぴき)に織っていきます。「その年の繭は年中に使い切るように教えられ、朝から晩まで織機に座っていたこともありました。当時は需要も高かったので、織る先から反物は売れ、忙しくもやりがいがありました」と梶原さんは微笑みます。

製織は一人前になるまでに10年もの年月がかかるといわれ、今でこそ2週間で一反を織り上げる梶原さんも、技術を習得するには同様の時間を要したそうです。大石紬の緯糸に使われる玉糸は、節糸の別名もあるように、ところどころに節があります。独特の風合いと味わいを生み出す一方で、織り手泣かせの特徴でもあります。「糸同士がくっつきやすく、節による引っかかりもあるので、扱いに慣れるまでに時間がかかります。機械織りでは繊細な糸が切れてしまうため、柔らかく空気を含んだ温かさのある大石紬の良さは、手織りでなければ引き出すことができません」。そう力強く話す梶原さんの反物は、淡い草木染めのシンプルなものから色違いの糸を組み合わせた縞模様など、時代を超えてなおセンスの良さを感じさせます。

歴史的、文化的価値のある大石紬を未来へ

戦後の養蚕衰退、着物の需要減少や観光業の発展とともに養蚕や織りを行う農家は減少。大石地区でも、梶原さんをはじめ手織組合に属する織り手の方々も90代となり、今では伝統的な道具や技術を用いた製法を知る人はほとんどいなくなってしまいました。深刻な後継者問題を抱えながらも、1989年(平成元年)に大石紬の伝承を目的とした「大石紬伝統工芸館」が開設。養蚕や技術の保存に努め、観光施設として大石紬の展示や織物製品の販売が行われる中で、大石紬の魅力に気付き、素晴らしい技術を後世へ繋いでいこうとする若者たちが現れました。

平成30年(2018年)に富士河口湖町の地域おこし協力隊として東京から移住し、大石紬に魅入られた栗林茜さんもその一人。任期中、梶原さんら数名の織り手から、養蚕や糸作り、織りに至るまでの工程を学びましたが、織る前までの工程数が複雑で長く、3年という任期では技術の習得は難しいものでした。それでも、「素晴らしい技術と伝統を残したい」と任期後もこの地にとどまることを決意した栗林さん。移住から5年が経った今でも、大石紬の研修と製織を続けています。「果てしない作業工程ですが、1年を通していろいろな作業ができて楽しいです。新たな織りの研修仲間も増えましたし、伝統技術を守りながら、実用性の高いポーチや鞄などの小物で商品化できたらと考えています。一人の力では困難でも、町内や県内、ひいては県外で理解が深まり、大石紬を支える担い手や協賛者の輪が広がることを願っています。」と大石紬の未来を見据えます。

梶原さんたち地域の先人たちによって、歴史と伝統が紡がれてきた大石紬。それが今、栗林さんたちの若い感性と自由な発想で可能性が広がることで、伝統を残す道が創造されていきます。