ページID:101939更新日:2025年1月10日

ここから本文です。

防災バックアップの取り組み

取り組みの概要

近年、激甚化・頻発化する災害への備えとして、企業が事業の継続や早期復旧を図るために策定するBCP(事業継続計画)。この一環として、バックアップ拠点を構築することはきわめて重要です。

山梨県は、交通アクセスの優位性や県として進めている強靭化対策などの強みを活かし、企業の拠点構築をオール県庁体制で支援します。

さらに、山梨県は、テストベッド(※)誘致に関する取り組みを行うなど、企業の皆様の未来への挑戦を応援します。

守り(=危機への備え)と攻め(=挑戦)を両立する「攻めのBCP」を山梨県で目指しませんか?

(※):実際の運用環境に近い状態で先端技術の実証実験を行う場のこと。

山梨県の強み

山梨県にバックアップ拠点を設置する上での強みをいくつかご紹介します。

企業立地における強み

優れたアクセスや道路ネットワークの整備、リニア開業によるインパクトなど、交通アクセスの優位性に加え、県としてのサポート体制も構築されています。

詳細は、「山梨県企業立地ガイド」(専用ウェブサイト「やまなし産業立地コミッション」に掲載)をご参照ください。

強靭化対策

大規模自然災害に備えるため、「山梨県強靱化計画」を策定し、自然災害に対する施策を強力に推進しています。

テストベッド誘致に関する取り組み

実際の運用環境に近い状態で先端技術の実証実験を行う場である「テストベッド」誘致に関する取り組みを実施し、企業の皆様への支援を行っています。

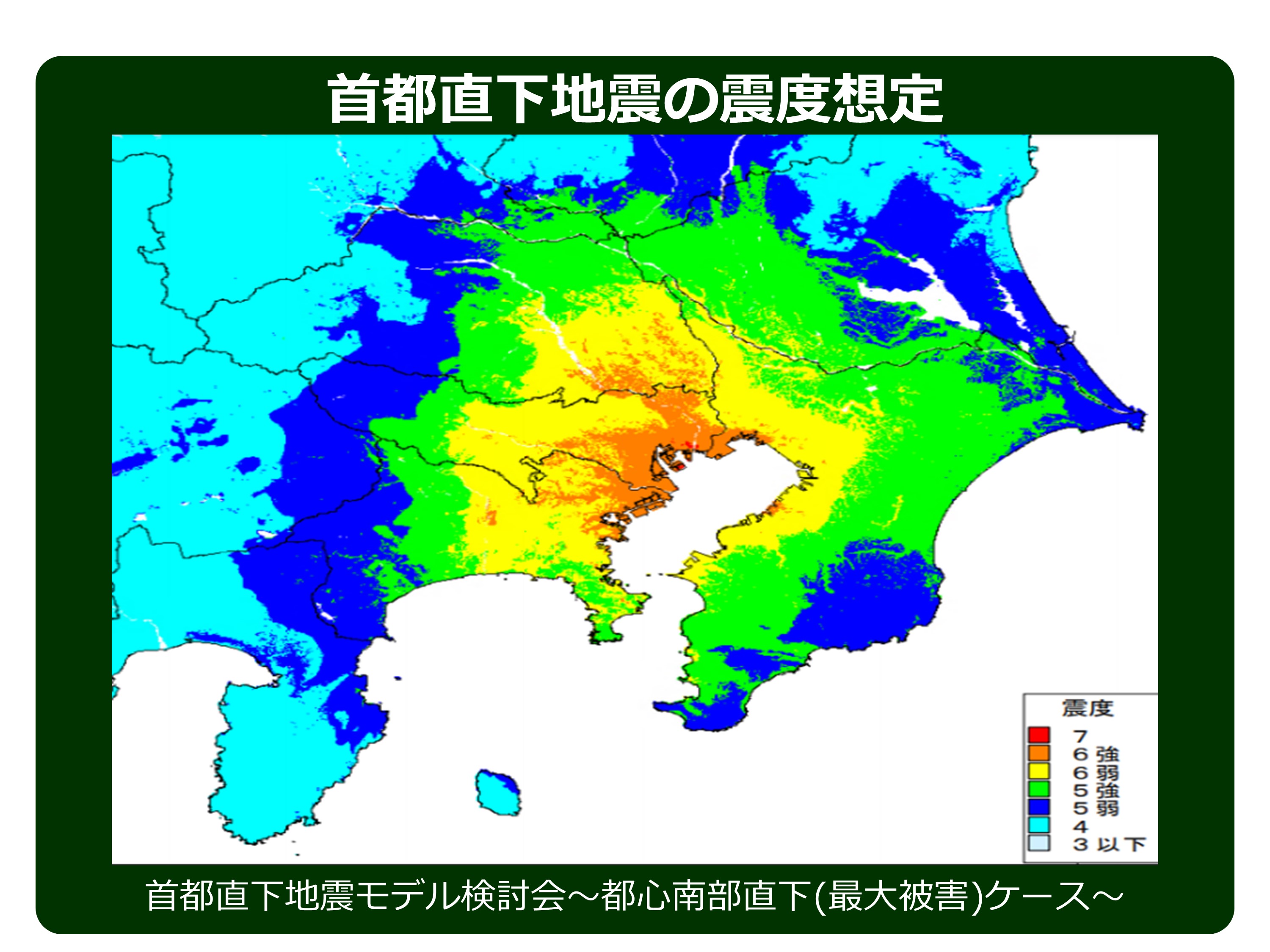

東京と同時被災しにくい

発生が懸念される首都直下地震で最大の被害が生じるとされている都心南部直下ケースにおいて、東京都は最大震度7の揺れが想定されています。また、埼玉県・千葉県・神奈川県でも最大震度6強が想定されています。

このケースの場合、山梨県は多くの地域が震度4と想定されています。

防災バックアップの取り組み(経緯)

| 令和2年3月 |

≪リニアやまなしビジョン策定≫ 「スーパー・メガリージョン構想」では、リニアの速達性と災害時の安全性から、高速交通ネットワークの多重性・代替性を強化し、持続的なヒト・モノの流れを確保することが期待されるとし、更に、東京圏に集中する人口及び企業の中枢機能等の分散や、首都機能をはじめとする中枢管理機能のバックアップ体制の整備等に寄与することが考えられるとしている。これに加え、本県の地理的特性を踏まえれば、防災バックアップ機能の整備について本県に優位性があるとした。 今後は、防災バックアップ機能の整備に向けて、県民の安心・安全の確保に資することを大前提とし、国等との連携を密にしながら、その具体的な機能等の更なる検討を行っていくとした。 |

| 令和3年3月 |

≪防災バックアップ機能整備検討会議≫ 「リニアやまなしビジョン」を踏まえ、防災バックアップ機能の検討を行うため、「防災バックアップ機能整備検討会議」を開催し、報告書を取りまとめた。 会議においては、本県が担う可能性のある機能として、「民間企業等のバックアップ拠点機能」等の意見があった。 |

| 令和3年4月以降 |

≪民間企業(経済団体)への働きかけ≫ ・日本経済団体連合会(経団連)における知事講演 ≪防災バックアップサポートデスクの設置≫ ・民間企業の皆様からの防災バックアップに関する相談を一元的に受け付ける「防災バックアップサポートデスク」を防災危機管理課内に設置 |

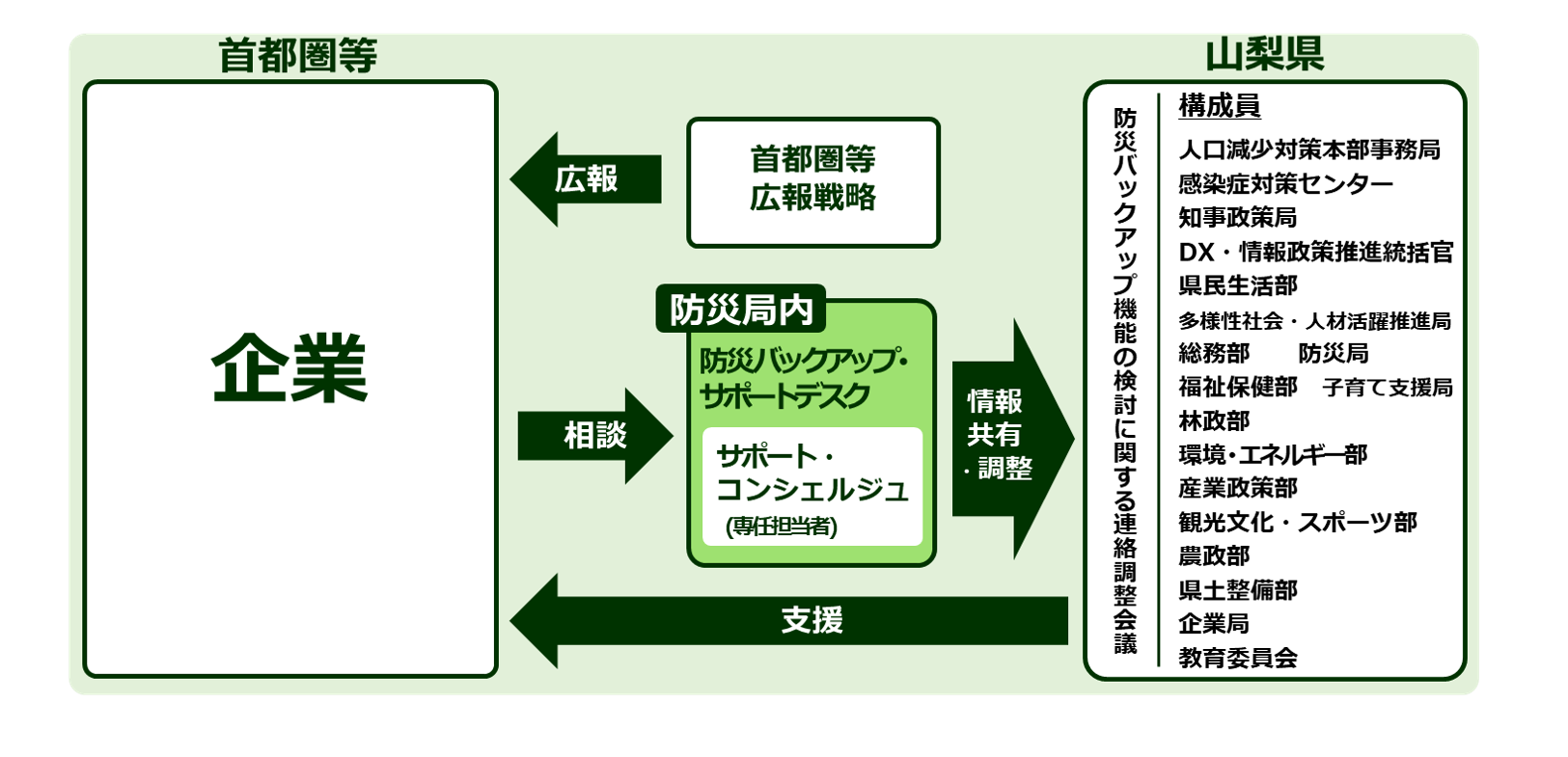

防災バックアップサポートデスク

サポート内容

企業からの適地選定、移転・進出に係る資金調達、人材確保、通信・電力等確保など、バックアップ拠点に関する相談を「防災バックアップサポートデスク」において一元的に受け付けます。県庁においては全庁的なサポート体制を構築しており、オール県庁で支援を行います。

サポート体制のイメージ

問い合わせ先(防災バックアップサポートデスク)

防災バックアップサポートデスク(防災局防災危機管理課内)

TEL:055-223-1436

MAIL:bosai-backup@pref.yamanashi.lg.jp