トップ > 県教育委員会トップページ > 教育長の部屋

ページID:97542更新日:2026年1月26日

ここから本文です。

教育長の部屋

荻野教育長

山梨大学教育学部附属特別支援学校公開研究会教育長挨拶(令和8年1月24日)

県教育委員会では、「主体的に学び 他者と協働し 豊かな未来を拓く やまなしの人づくり」を理念とし、令和6年3月に山梨県教育振興基本計画を策定しました。

本計画では、その基本方針の一つに「子供主体の授業への教育観の転換」を位置付け、児童生徒が自ら課題や学習方法を選択できる機会を設けるなど、興味・関心を生かした自主的・自発的な学習を推進しております。

私は高校の数学の教員として教壇に立ってきましたが、特別支援教育については十分な知識を持っているとは言えませんでした。

初めて県教委事務局の行政教員として高校入試事務を担当した際、それまで十分に検討が進んでいなかった、入試における合理的配慮の在り方について考えることになりました。

当時同じフロアにいた、特別支援教育担当の先生方に、対象となる生徒の様子を一緒に観ていただいたり、特別支援教育が持つ多様なノウハウを教えていただいたりしながら、入試の公平性を担保しつつ、どのような配慮が妥当と言えるのか必死で考えました。この経験から、子供達を観る新たな視点を得ることができました。

現在では、全日制の高校でも特別な支援を必要とする生徒が増えていると感じています。私はこれまで2つの普通科高校で校長を勤めましたが、いずれの学校においても特別支援の先生を講師に招き、支援が必要な生徒の教育環境整備や授業改善、保護者への対応などについて、所属学校の先生方が学ぶ機会を設けてきました。

また、近年の研究成果により、教室にいる子供達の多様な在り方が、次第に明らかになってきています。教育の「個別最適化」については、「主体的・対話的で深い学び」の実現という観点だけでなく、「学校不適応による不登校の増加」という背景からも、その期待が高まっていると感じます。

特別支援教育は、障害の有無にかかわらず、全ての子供一人ひとりの可能性を最大限に伸ばすための教育の基盤であり、その最低限の知識とスキルは、校種に関わらず全ての教員が身につけるべきものと考えます。

県教育委員会としましても、山梨県教員育成協議会及び総合教育センターと連携しながら、教員育成や研修の方向性を示した「やまなし教員育成指標」に、「特別支援教育」の視点をより一層生かしていくことが出来ないか、検討を進めているところです。

そのような中、附属特別支援学校が、特別支援教育の現場において、あらゆる教育の根幹である「主体性」を真正面から問い、授業改善を通じて具現化してこられた取組は、極めて意義深いものと考えております。

本日の公開授業において示された授業改善の手立てや工夫、また本研究会において交わされる多くの学びと対話が、参加される皆様にとって今後の実践を拓く糧となりますよう御期待申し上げます。

指導主事会議(教育委員会事務局で働く教員の会議)教育長令和8年年頭の挨拶(令和8年1月6日)

新年明けましておめでとうございます。指導主事の先生方には、昨年一年間、学校現場のために尽力いただき、心より感謝申し上げます。特に、働き方改革では、学校における校内ワークショップ(以下WS)などの伴走支援をお願いし、例年以上に忙しい思いをさせてしまったのではないかと思います。おかげさまでWSも順調に進んでいると聞いています。ご協力ありがとうございました。

年末に教育事務所の所長さん方と話す機会がありましたが、当初は「仕事が増える」と難色を示していた校長先生にも、WS実施後には「やって良かった」と言っていただけたと聞きました。働き方の見直しだけではなく、先生方同士の日頃のコミュニケーションが活発になったとの声が多く、本音で語り合う機会の大切さを改めて感じました。

今年はサッカーのワールドカップイヤーです。サッカーフリークの私としては、歴代最強と言われる日本代表が世界にどこまで通用するか、特に「ベスト8の壁」を越えられるのか、とても楽しみにしています。

前回大会のカタール・ワールドカップでは、日本代表が優勝経験国であるドイツやスペインといった強豪国に勝ち、グループリーグを1位通過しました。長くサッカーに携わってきた者として、感動をくれた選手や関係者に「ありがとう」と言いたい気持ちでいっぱいでした。

一方で、目標としていた「ベスト8」には、残念ながら届きませんでした。日本はこれまで決勝トーナメントに4回進んでいますが、まだ一度も勝ったことがありません。日本サッカーには、まだ何かが足りないということなのでしょう。今回のワールドカップでは、その壁を越えられるでしょうか。

当時イングランドのアーセナルに所属し、世界最高峰のプレミアリーグで揉まれていた代表DFの冨安選手が、決勝トーナメント1回戦でクロアチアに敗れた後、報道陣からベスト8の壁を超えられなかった理由を問われ、「日本人の育った環境、サッカー以外のところも含め、根本的なところに理由があるのかもかもしれない」と答えていたのが印象的でした。

昔読んだ本に、こんなエピソードが紹介されていました。著者がロンドンの演劇学校に行ったときの話です。先生が授業の終わりに「何か質問はありますか」と聞くと、高校を卒業したばかりの学生達が一斉に手を挙げるのだそうです。その光景に驚いた著者は、現地のクラスメイトにその理由を質問しました。

彼は「僕たちは小学生の頃から、『あなたは他の誰でもないあなた なのだから、あなただけが思う感想や質問が必ずあるはずでしょう?』と言われ続けてきた。だから、僕たちには、必ず何かを述べなければならないという脅迫観念があるんだ」と答えたそうです。

著者はそれを聞いて、自分たち日本人には、「質問する以上、周りのクラスメイトから『そんな質問してばかじゃないの』と思われないような質問をしなければならない」という強迫観念があることに気づいたと言うのです。

確かに日本では講演後に「何か質問はありますか」と問われたとき、さっと目を伏せる人が多いように思います。学びにとって、どちらの強迫観念が有効かは、明らかでしょう。

日本の子ども達に、失敗を恐れる強迫観念があるとすれば、それは私たち教育に携わる者達にも責任の一端があるのかも知れません。失敗を恐れるプレーヤーは、ここぞというときに早くて強いパスを出したり、思い切りのいいシュートを打ったりできそうもありませんし、監督の指示を確認してからでなければ動けないとしたら、前半のうちに大量失点してしまうかも知れません。

各種調査で、日本の若者は世界に出て行きたがらず、社会問題を議論することにも積極的ではなく、自ら社会を変えようという意欲も少ないとされています。

でもそれは彼らが欲したわけではなく、「社会を変えさせない環境」を作ってきた、それ以前の世代が欲していたのかもしれません。もしも、「若者が面倒なことを言わない社会を作りたい」と願ったのだとすれば、見事に成功したと言えるのかもしれません。そして増え続ける不登校の児童生徒を生み出す原因も、案外そんなところにあるのかもしれません。

「リスクを冒せ。」惜しまれながらこの世を去った元日本代表監督のイビチャ・オシムさんは、代表選手に、そして代表監督になる前に指揮を執ったジェフ市原の選手にも、このことを、口を酸っぱくして伝えたと言います。小さいころから失敗しないよう、周囲の顔色を見て、敢えて冒険はせずに育った日本人の姿や思考を鋭く察知したからこそ、オシムさんはそれを言い続けたのかもしれませんね。

山梨県教育委員会として、令和8年は子どもたちに「体験と対話を重視した教科横断的で探究的な学び」を推進したいと思っています。

ここにいらっしゃる指導主事の皆さんは、それぞれ専門とされる教科における子どもたちの学びを変え得る立場にいます。令和8年、ご自身の教科に係る子どもたちの学びが、感動的で発見の喜びに満ちたものになるよう期待しています。

最後に、韮崎高校の創立100周年記念式典の講演で、講師を勤めた大村智先生が高校生に向けておっしゃっていた言葉を紹介したいと思います。私は、この言葉がすごく心に染みました。大村先生が、東京世田谷区の浄心寺というお寺の山門脇で見つけた言葉だそうです。

「朝は希望に起き、昼は努力に生き、夜は感謝に眠る」

この言葉を胸に私もこの1年を過ごしていきたいと思っています。

令和7年度山梨県PTA大会 教育長挨拶(令和7年12月6日)

第12回山梨県PTA大会がこのように盛大に開催されますことを、県教育委員会を代表して、心よりお祝い申し上げます。

去る11月15日には、県PTA協議会が主催して、映画「小学校~それは小さな社会」の上映会を、県内3会場で実現していただきました。

私も南アルプス会場にお邪魔しましたが、各会場で児童や保護者を始め多くの皆様が視聴してくださり、好評をいただいたと聞いています。また、県PTA協議会と県教育委員会が協働して一つの事業を成し遂げたことも、大きな成果だったと考えています。この場を借りて改めてお礼申し上げます。

山梨県の教育振興基本計画は、「主体的に学び 他者と協働し 豊かな未来を拓く やまなしの人づくり~誰もが教育の機会にアクセスできるやまなし」を理念としています。その基本方針の一つに「子供主体の授業への教育観の転換」を位置付け、子供達の興味・関心を生かした自主的、自発的な学びを引き出せるよう、様々な工夫をしているところです。

本県が全国に先駆けて導入した25人学級は、令和8年度には小学校6年生まで拡大され、小学校全学年で児童一人ひとりに寄り添った、よりきめ細かな指導が可能となります。さらに、本県の恵まれた教育環境を生かした教育の質の向上策として、小・中・高全ての校種において、発達段階に応じた「体験と対話を重視した探究的な学習活動の実現」を目指しております。特に総合的な学習・探究の時間では、主体的に課題を発見する力を育てるため、算数・数学や理科の見方・考え方を働かせることを重視しております。

また、「誰一人取り残さない教育の推進」に向けては、令和10年度開校を目指して夜間中学と学びの多様化学校の設置準備を始めたほか、学校と関係機関との連携を強化するため、スクールソーシャルワーカーの大幅な増員を計画しています。

今後は、全県的に導入した新校務支援システムの稼働を契機に、教員の働き方改革も加速させ、子供達も教員も「明日も行きたい」と思えるような学校づくりに取り組んで参ります。

これらの取り組みを実現するためには、教育委員会だけの力では限界があります。学校現場を支え、子どもたちの成長を見守るPTAの皆さまの協力が欠かせません。PTAは、学校と家庭、地域をつなぐ架け橋であり、子どもたちが安心して学び、夢を育むための土台を築く存在です。皆さまの活動があるからこそ、私たちは教育の質を高め、誰一人取り残さない学びを実現することができます。今後も、教育委員会とPTAが力を合わせ、子どもたちの未来を、ともに創っていきたいと強く願っています。

本日の大会では、「ともに学ぼう!ともに笑おう!ともに生きるために」をテーマに、楽しみながら学べるブースや、戦後80年を迎えた今にふさわしいゲストによるトークショー、パネルディスカッションが予定されています。世界に目を向ければ、ウクライナ戦争やイスラエル・ハマス紛争など、平和がまだ遠い現状があります。本日のパネリストのお話は、世界的な視点で改めて平和について考える、貴重な機会になるのではないでしょうか。

山梨県PTA協議会のますますのご発展と、会員の皆さまのご健勝、ご活躍を心からお祈り申し上げます。

国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール法務大臣賞受賞報告会(令和7年12月3日)

北杜市立甲陵高等学校1年ユネスコ部の相山心音さんが、第72回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクールにおいて、法務大臣賞(特賞)を受賞しました。

今後、春休み期間中に1週間程度で米国ニューヨークを訪問し、国連本部視察や国連関係者との懇談会等に参加する予定です。

12月3日には県庁を訪れ、荻野教育長に当日の様子や感想などの報告を行いました。

2025学校の働き方改革フォーラム 教育長挨拶(令和7年11月26日)

本日は、会場参加約170名、オンライン参加約150名、合計約320名もの多くの先生方、教育委員会、学校関係者の皆様の御参加をいただき、本フォーラムが開催できますことに、心より感謝申し上げます。

本年6月には、給特法の一部が改正により、教職調整額の増額等処遇改善が進む一方で、なお一層の働き方改革の推進が求められることとなりました。

また、9月に公表された国の指針では、教育委員会ごとに「業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定し、教師のワーク・ライフ・バランスを尊重する環境整備が必要である とされています。

これは、教職員の健康を守ることはもとより、子供たちによりよい教育を提供するためにも欠かせません。

近年、教員の成り手不足が取り沙汰されています。

一方で、先般公表されたベネッセの調査によると、高校生の将来なりたい職業の第1位は、10年連続で「教員」でした。

高校生の将来の夢が、現実の職業選択に繋がっていない現状があるように思います。

教員になりたいという子どもたちの希望を現実的なものにしていくためにも、私たち現職教員が率先して長時間勤務の縮減など、働き方改革の進捗を数値で示せるような取り組みを、一層進めていく必要があります。

令和5年度より開催している、この「学校の働き方改革フォーラム」では、これまでも会場全体が「取り組みを進めていこう」という一体感と高揚感に包まれ、本県の働き方改革への機運を高めることができました。

パネリストの校長先生方の、取り組みに対する姿勢と実践に裏打ちされた言葉ひとつひとつに感銘を受け、多くの先生方が勇気をもらいました。

学校現場で苦労されている管理職の先生方にとっても、改革に取り組んでおられる同士の存在はたいへん心強く、改革への大きな力になりました。

今回も、そんな意義あるフォーラムにしたいと思っています。

本日は、講師である文部科学省の高見暁子働き方改革推進室長様から、業務量管理・健康確保措置実施計画も含め、今後の働き方改革に係るご示唆をいただきます。

また、先生の幸せ研究所の若林健治様をコーディネーターとしたパネルディスカッションを通じてワークショップの取組事例を広く共有したいと存じます。

本日のフォーラムをきっかけとして、本県の先生方の働き方改革がさらに進み、子供たちや教員、そして学校関係者が心身ともに健康で幸福に過ごせる、まさにウェルビーイングを実現する学校づくりに繋がることを願っております。

第54回関東理科教育研究発表会山梨大会 教育長挨拶(令和7年11月14日)

第54回関東理科教育研究発表大会山梨大会が、関東各都県の高等学校理科教育に携わる多くの皆様にご参加いただき、盛大に開催できますことを、心より感謝いたします。

本大会は、理科教育の充実と発展を目指し、日頃の教育実践の成果を発表し合い、意見交換しながら相互に研鑽を深める貴重な機会です。各都県の教育現場の第一線でご活躍されている先生方が一堂に会し、知識や経験を共有し合うことで、理科教育の未来がより豊かに、力強く拓かれていくことを確信しております。

今年度の大会主題は「未来社会で必要な力を育む理科教育」です。

AIの急速な進化とその功罪、遺伝子工学の進歩に伴う倫理的な葛藤、地球規模の気候変動など、私たち大人自身が、正解のない課題に直面しています。ここからさらに、子どもたちが生きていく未来社会を考えるとき、私たち教育に携わる者には、このテーマの通り、「今、子どもたちに育んでいくべき力とは何か」を改めて考える必要があります。

理科の授業では、自然現象の背後にある法則を探り、実験や観察を通じて仮説を検証するという、科学的な思考のプロセスが展開されます。

課題を発見し、科学的根拠に基づいて論理的に考察し、他者と協働して解決する力、未知なるものへの探究心や複数の事象を結びつける創造力など、理科教育で育まれる力は、まさに「未来社会で必要とされる力」となり得るのではないかと考えます。

脳科学の知見によれば、生成AIと人間の脳の決定的な違いは「体の有無」にあるそうです。さらに、人間の脳の働きは、脳内にネットワークが形成されることで成立しており、このネットワークは「体験」によってのみ作られると言われています。

山梨県では公立小学校に25人学級を導入しており、令和8年度には6年生まで完了します。この恵まれた教育環境を生かして、小中高一貫して、「体験」と「対話」を重視した教科横断的な学びと、算数・数学や理科の見方・考え方を生かした探究活動に注力することとしております。

例えば高校では、富士山や南アルプスなど、山梨の豊かな自然環境を活かしたフィールドワーク、地元企業や大学との連携による課題解決型の学びなどを通じて、子どもたちが「自分の目で見て、自分の言葉で語る」ことで学びを深める取り組みを進めているところです。

慶應義塾大学の今井むつみ氏は、基礎概念を「記号接地」する、つまり本当に「腑に落ちて理解する」ためには、学び手自身が経験し、その経験を抽象化し、身体に落とし込む過程が必要であると述べています。私は数学の教員ですが、実験や観察を得意とする理科教育は、算数・数学で学んだ知識を「記号接地」させるための体験を、子どもたちに提供できる可能性があると思っています。

ICTの活用によって、理科の授業はより多様で柔軟なものとなりつつあります。高校生段階でも、シミュレーションやデータ解析を基に実験の質を高めたり、オンライン交流を通じて視野を広げたりすることが可能となっています。教育は、常に変化し続ける社会の中で、子どもたちの未来を支える営みです。こうした新しい技術を使った学びの形を、先生方が工夫と情熱をもって日々実践されていることに、深い敬意を表します。

大会では、先生方の創意工夫に満ちた実践や指導方法が数多く紹介されることと思います。それぞれの発表が、参加者の皆様に新たな気づきや刺激を与え、明日からの授業に活かされることを願ってやみません。

皆様方にはご多用の中でのご参加とは存じますが、大会後には、山紫水明の地を自認する山梨の自然や、ワインや温泉など食や文化の魅力にも触れ、秋ならではの山梨を満喫していただければと思います。

最後になりますが、本大会の開催にあたり、ご尽力いただいた関係各位に深く感謝申し上げると共に、本大会が先生方にとって実り多きものとなることをご祈念申し上げます。

第5回山梨県科学館大村賞表彰式教育長挨拶(令和7年10月26日)

大村賞を受賞された皆さん、ご指導いただいた先生方、そして保護者を始め関係者の皆様、本日は、誠におめでとうございます。

この大村賞は、次世代の科学を担う若い世代の育成を目的とし、「気になった自然現象」や「身の回りの課題を解決するためのアイデア」について実験や考察を重ねた成果を評価するものです。受賞に至るまでの皆さんの努力に、改めて敬意を表します。

本日の発表を、私も楽しみにしていました。このような発表の機会は、皆さんの将来にも繋がる貴重な経験になると思います。多少の言い間違いなど気にせず、どうぞ元気よく、自信を持って発表してください。

今年のノーベル化学賞を受賞された京都大学の北川進先生は、子どもたちに向けたメッセージとして、理科の教科書にも出てくるフランスの細菌学者パスツールの言葉「幸運は準備された心に宿る」を引いて、「ある日突然宝くじに当たるわけじゃない。いろいろな経験を大切にしていくと、それが将来、花開く」とおっしゃっていました。

今回の受賞や今日の発表の経験が、皆さんの中に「準備された心」として残り、将来の大きな成果に結びつくことを期待しています。

本日はノーベル賞受賞者であり、当館の名誉館長でもある大村先生、そして山梨科学アカデミー理事の眞浦先生からもお言葉をいただきます。

是非、お二人の貴重なお話を今後の学校での学びや普段の生活に活かして、皆さんの「将来の花」が美しく咲くための糧となる経験としてほしいと思います。

結びに、大村先生をはじめ、この大村賞に関わっていただいている全ての皆様方に感謝申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。

第73回定時制通信制高校教育祭 教育長激励(令和7年10月15日)

第73回定時制通信制高校教育祭が開催されるに当たり、山梨県教育委員会を代表して、ご挨拶申し上げます。

今年で73回目を迎えるこの教育祭は、県下の定時制・通信制高校が一堂に会し、日頃の学びの成果を発表し合う貴重な機会であります。

普段は異なる環境のもと、それぞれに学びを進める皆さんが、教育祭の文化作品展示や生活体験発表を通して自身を表現し、他者の思いに心を寄せることは、皆さんの世界を広げ、新たな視点や気づきをもたらすことにつながると考えます。

また、皆さんがさまざまな思いとともに積み重ねて来た高校生活の一端に、このような発表の機会を通じて触れられることは、私たち観る者にとっても大きな励みであり、教育に携わる者としての誇りにもつながるものです。その意味で、この場を共有する全ての皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。

私は一昨年度、都留高校に校長として赴任した際に初めて、定時制教育に直接関わることになりました。学びたいという率直な意思を持って定時制に通う生徒諸君や、定時制教育に情熱を注ぐ先生方と触れあい、私自身にとっても、教育の本質を学び直す機会となりました。

昨年秋にNHKで「宙わたる教室」というドラマが放映されました。定時制高校に通う生徒たちが科学部に集い、火星のクレーターを実験で再現し、学会発表を目指すという実話に基づいたストーリーでした。

そのドラマの中で、私が特に印象深かったシーンがあります。

理科の面白さに目覚め、生き生きと学ぶ主人公の生徒を、かつての彼の遊び仲間であった少年たちが、嫉妬に駆られて学校までバイクで誘いに来る場面です。

恐らく主人公の変化を見て焦る気持ちをもつ、その少年たちに向かって、科学部顧問の理科教師が、夜の闇の中にぽつんと明かりの灯る定時制の教室の窓を指して、

「あそこには何でもある」と語ったのです。 私も同感です。

本日の教育祭開催にあたり、ご尽力・ご助力を賜りました関係者の皆様に深く感謝申し上げるとともに、参加されるすべての方々にとって、今日が、かけがえのない1日となることを願って、私からの激励の言葉とさせていただきます。

第41回関東甲信越地区小学校家庭科教育研究大会山梨大会教育長祝辞(令和7年10月8日)

山梨県教育委員会教育長の荻野でございます。ようこそ山梨へ。皆様の御来県を心より歓迎いたします。

本日ここに「第41回関東甲信越地区小学校家庭科教育研究大会山梨大会」が盛大に開催されますことを、心よりお祝い申し上げます。

また、本研究大会が41回という長い歴史を重ね、小学校家庭科教育の推進に多大な貢献をされてきたことに対し、深く敬意を表します。

平成29年に告示された現行の学習指導要領の小学校家庭科の目標には、「日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し、様々な解決方法を考え、実践を評価・改善し、考えたことを表現するなど、課題を解決する力を養う」とあります。

これは、まさに今日重視されている「探究的な学び」そのものであり、私は、「生活科学」或いは「総合科学」としての家庭科に、大きな可能性を感じています。

慶應義塾大学名誉教授の今井むつみ氏は、9月5日に実施された、次期学習指導要領策定に向けた、教育課程企画特別部会における講演で、全国学力・学習状況調査や自身が行った調査結果を踏まえ、特に算数・数学の学習が困難となる児童生徒の特徴として、基本的な概念の「意味の不理解」を指摘されました。

そして、小学校算数における「わからない」が「学習性無力感」を生み、それが中学校の数学にまで引き継がれていくとしていました。

今井氏は、基礎概念を「記号接地」する、つまり腑に落ちて理解するためには、学び手が自分で経験し、抽象化し、身体化する必要があると説きます。そこで、家庭科をはじめとする実技教科を通じて、算数や理科で学んだ知識を「生活に結びつけること」を推奨しています。

私は高校の数学の教員ですが、この主張に深く共感しております。例えば家庭科の調理実習で、3人分のレシピを使って5人分の料理を作ろうとすれば、必然的に分数や比の概念と結びつくはずです。

分数の計算はできても、その量的感覚が身についていない児童にとって、こうした経験はきっと分数概念の「記号接地」を促す貴重な機会となるでしょう。

山梨県では令和3年度から全国に先駆けて小学校に「25人学級」を導入し、来年度には公立小学校の全学年で、少人数教育の体制が整います。

本県にしかない、この恵まれた環境を活かした教育の質の向上に向け、「体験と対話を重視した探究的な学習活動の実現」を目標に掲げ、探究においては、特に算数・数学や理科の見方・考え方を働かせることを重視することとしました。

私個人としても、家庭科における体験的な学びに大いに期待しているところです。

ここ山梨に各都県から意欲あふれる先生方が集い、実践的な研究に基づく公開授業や提案が行われることは、誠に意義深いものと考えます。

工夫を凝らした実践や日頃の研究成果を基に活発な議論が交わされ、得られた知見を地元に持ち帰っていただくことで、各都県の家庭科教育がさらに充実・発展することを願っております。

なお、会議後は、是非この機会に、富士山をはじめとする雄大な自然や清らかな水、ワイン、温泉など、山梨県の魅力の数々を御堪能いただければ幸いです。

結びに、本研究大会の開催にあたり、御尽力いただいた関係各位に深く感謝申し上げるとともに、 本大会のますますの御発展と、お集まりの皆様の御活躍を心より祈念いたします。

令和9年度全国高等学校総合体育大会山梨県高校生活動推進委員会設立・第1回総会(令和7年10月7日)

令和7年10月7日、「令和9年度全国高等学校総合体育大会山梨県高校生活動推進委員会設立・第1回総会」を開催し、高校生活動推進委員会を設立しました。

高校生活動推進委員会は、スポーツを「する」だけでなく、スポーツを「支える」視点から、積極的に高校生の活動を推進するための組織となります。

本総会の場では、県内46校の推進委員(生徒)の中から委員長及び副委員長を選出しました。

今後は、高校生活動推進委員会による自主的な活動や山梨県実行委員会等から依頼された活動を積極的に行っていきます。

令和9年度全国高等学校総合体育大会山梨県高校生活動推進委員会設立・第1回総会挨拶(令和7年10月7日)

令和9年度全国高等学校総合体育大会山梨県実行委員会会長を務めます、山梨県教育委員会教育長の荻野です。

皆さんもご承知のとおり、令和9年には、南関東4都県を舞台に全国高等学校総合体育大会、いわゆる「インターハイ」が開催されます。

山梨県では、全30競技のうち8競技が開催され、全国から集う高校生アスリートを迎えることになります。

スポーツ庁は、今後の我が国のスポーツ政策の基本的な方向性を示す「スポーツ立国戦略」の基本的な考え方の中で、スポーツを「する人、観る人、支える人」がそれぞれの立場で、スポーツに親しめる環境を作ることを重視すると謳っています。

インターハイは、全国の予選を勝ち抜いた選手たちが一堂に会し、頂点を目指して競い合う、高校生最大のスポーツイベントであり、選手にとって憧れであるその舞台は、まさに開催地の高校生の力によって支えられています。

この大会を支える活動、すなわち「高校生活動」は、選手以外の高校生が主体となり、「高校生による、高校生のためのインターハイ」を実現するための、重要な取り組みです。

皆さんには、まずは各学校や地域において、令和9年に山梨県でインターハイが開催されることを広くPRしていただきたいと思います。

そして、推進委員会を中心に、県内の高校生が力を合わせ、選手・関係者・観客、すべての方々にとって心に残る大会となるよう、一緒に盛り上げてほしいと思います。

併せて、先生方におかれましては、本活動の趣旨を御理解いただき、今後とも生徒の御指導・御支援を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、本大会が全国から集うアスリートにとって、そして山梨県の高校生にとっても、かけがえのない経験となり、推進委員の皆さんの今後の活躍が、大会の成功につながることを心より期待しております。

皆さんの若い力を結集して、インターハイを盛り上げていきましょう!

令和7年度全国高等学校総合体育大会優勝報告会(令和7年8月27日)

令和7年度全国高等学校総合体育大会において優勝した選手が報告に来て下さいました。それぞれの選手から試合などの感想を頂きました。

日川高校女子ウエイトリフティング部、山梨学院高校陸上部フェリックス・ムティアニ選手は2連覇を果たしました。

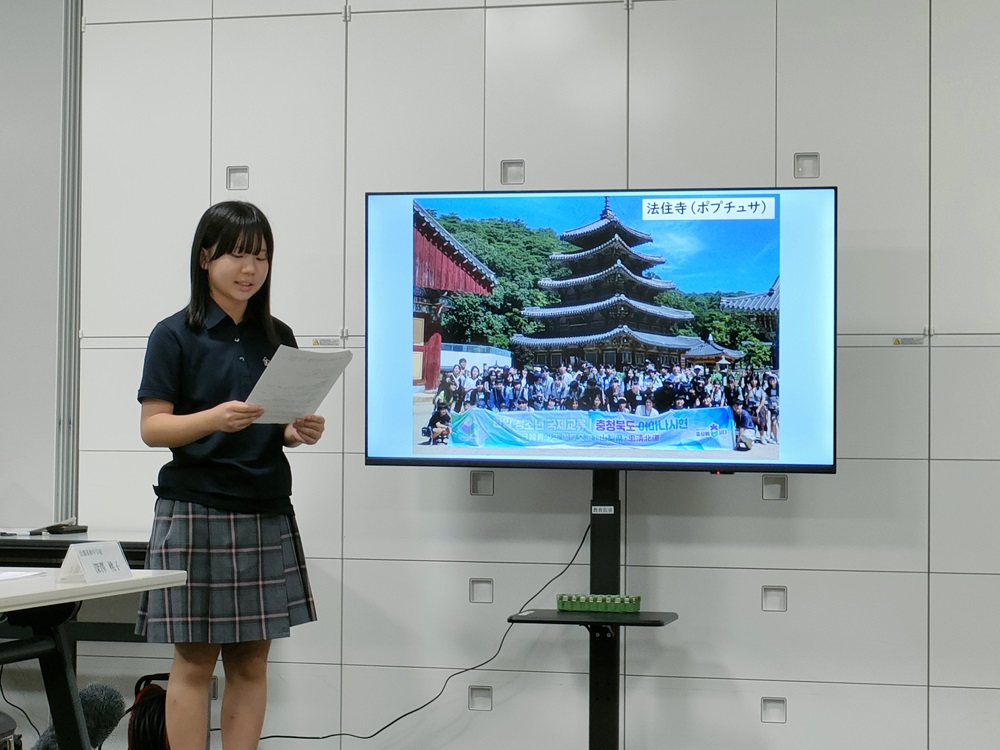

山梨県・忠清北道 中学生 国際交流事業(日韓青少年国際交流事業)報告会(令和7年8月26日)

本日は、韓国・忠清北道の中学生との交流について、それぞれの経験を率直にご報告いただき、ありがとうございます。

ただ今の報告を聞いて、皆さんがこの交流を通じてどれほど多くのことを感じ、考え、学ばれたのかが、はっきりと伝わってきました。

韓国の歴史や文化、生活習慣に触れて得た驚きや気づき、言葉の壁を乗り越えて心が通じた喜び、そして、日本と韓国の架け橋となった山梨県出身の浅川巧さんを偲びながら考えたこと——今日の報告してくれたことのすべてが、皆さんにとってかけがえのない経験となったのではないでしょうか。

もちろん、自分の思い通りにいかず戸惑ったこともあったでしょうし、もしかしたら、いやな気持ちになることもあったかもしれません。しかし、それこそが国際交流の醍醐味であり、そうした経験を通じて自分自身を見つめ直し、新たな価値観を得るきっかけになるのではないかと思います。

これから皆さんが生きていくグローバル社会では、他者との違いを恐れて接触を避けるのではなく、むしろ積極的に交流して違いに触れ、戸惑いを経験した上で理解する努力をすることが重要だと思います。

今回の体験は、まさにその第一歩です。皆さんが現地で感じた「違い」や「違和感」、そしてそれを乗り越えて得た「つながり」は、今後の人生において大きな財産となるはずです。

また、この貴重な体験は、皆さんの若いチャレンジ精神によって実現したものですが、決してそれだけでは成り立ちません。現地で温かく迎えてくださった韓国の方々、皆さんを応援し、送り出してくださったご家族など、様々な支えがあってこの交流が実現しました。こうした「支えてくれた人たち」への感謝の気持ちも、ぜひ忘れないでください。

今回の旅は終わりましたが、大切なのはむしろこれからです。皆さんには、この経験をきっかけに世界へと目を向けるとともに、ぜひ周囲の人に感じたことを伝えていただきたいと思います。

そして、今回学んだことを、これからの学校生活や日々の暮らしの中に生かし、人間としての器を一回りも二回りも大きくしていってほしいと願っています。皆さんのさらなる成長を、心から期待しています。

本日は、私にとっても大変貴重な機会となりました。本当にありがとうございました。

第38回関東地区学校図書館研究大会甲府大会 祝辞(令和7年8月7日)

第38回関東地区 学校図書館研究大会 甲府大会が盛大に開催されますことを、心よりお慶び申し上げます。

山梨県教育委員会では、生成AIをはじめとする情報通信技術の急速な進化が、社会のあり方そのものを劇的に変えつつある現代において、児童生徒が「正解のない課題」に向き合い、自ら考え、判断し、行動できる力を育んでいくことが求められていると考えます。

そのため本県では、全国に先駆けて進めている少人数の教育の環境を活かし、児童生徒が自ら課題を設定して取材を行い、自分なりの解決策を模索するいわゆる「探究的な学び」を、小・中・高を通じて一貫的に進めていこうと考えています。

もとより学校図書館は、児童生徒の興味・関心等に応じて、自発的・主体的に読書や学習が行われる場でありますが、こうした探究的な学びを進めるため、情報の収集や選択を通じて、情報活用能力を育成する場としての「レファレンス機能」も充実・拡大させていきたいと思っております。

本県では、令和6年3月に「第4次 山梨県子ども読書活動推進実施計画」を策定し、すべての子どもたちに豊かな読書体験を届けるための環境整備を進めているところです。

平成26年にスタートした「やまなし読書活動促進事業」におきましても、図書館と書店が連携して、官民一体で子どもの読書への意欲を喚起し、豊かな読書体験を届けるために数々の取り組みを行ってまいりました。

私は読書を趣味としていますが、教育長就任のあいさつの中で、先生方に向けて、「自分の専門分野だけでなく、様々なジャンルの本をたくさん読んでほしい」と申し上げました。

それは、読書を通じて見識を広めることが、子どもたちに語りかける言葉に深みと説得力を与えると確信しているからです。

また、子どもたちにとっても、読書は社会や新しい世界、そして自分とは全く異なる生き方と出会う貴重な体験です。

その読書体験は、わくわくする時間であると同時に、子どもたちの既存の考え方(スキーマ)を揺さぶり、一面的な情報に基づく思い込みに気づくきっかけとなり、より深い理解や多角的なものの見方へと導く機会になるものと考えています。

さらに、先日公表された全国学力・学習状況調査の結果分析でも、「読書は好きか」という設問に対し「好き」と回答した児童生徒は、小学生・中学生とも国語、算数・数学、理科の全ての教科で成績が良かったと報告されています。

このことに関連して文部科学省は、「読書は各教科の言語活動を支える基盤であり、本を身近に感じる取り組みが必要である」と分析しています。

各都県の学校図書館教育を最前線でけん引しておられる皆様が一堂に会し、各テーマについて学び、協議する熱い時間を共有されますことは、「子どもたちの主体的な学びと読書活動を支える」という、今大会のテーマの実現に資する、意義深いものであると確信しております。

本大会を通して、これからの図書館および図書館教育のあり方について、実りある成果が得られ、全国の児童生徒一人ひとりの豊かな心の涵養とウェルビーイングにつながりますことを心より願っております。

郷土の俳人 飯田龍太は、山梨県の暑い夏を「急流に のめりてそそぐ 炎暑かな」と詠んでいます。

立秋を過ぎたとはいえ、まだまだ厳しい暑さが続いております。大会後の週末には、是非富士五湖や各地の渓谷などに足をお運びいただき、山梨を象徴する美しい山々から流れ出る清らかな水と、清涼感あふれる空気に触れながら、日頃のお疲れを癒やしていただければ幸いです。

また、この時期には、桃や、すもも、ぶどうなど、フルーツ王国山梨ならではの旬の果実をお楽しみいただけるほか、ワインやほうとうなどの特産物もお土産としてご好評いただいております。

本県でのご滞在が、皆様にとって心に残るひとときとなることを願っております。

令和7年度全国高等学校総合体育大会激励(令和7年7月24日)

広島県で行われた令和7年度全国高等学校総合体育大会総合開会式において山梨県選手団を激励しました。

第1回山梨県地域クラブ活動推進連絡会(令和7年7月22日)

日頃より部活動をはじめとする本県の学校教育活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、皆様もご承知のとおり、国は「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」を開催し、最終とりまとめを発表いたしました。

今回の部活動改革の主な目的は、急速に進む少子化の中にあっても、生徒が将来にわたって継続的にスポーツや文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実させることにあります。

さらに、学校だけでなく地域全体で関係者が連携して部活動を支え、生徒に豊かで幅広い活動機会を保障することが改革の理念とされているところです。

最終とりまとめでは、この理念をより的確に表すため、「地域移行」という名称を「地域展開」に変更し、次期改革期間である「改革実行期間」に向けての方向性が示されました。

本県でも、今後はこの「地域展開」という言葉を積極的に使っていきたいと考えております。

改革の実現に向けた手法を検討する際には、質の高い指導の実現を目指すことはもちろんですが、学校における働き方改革の観点も考慮する必要があります。

私自身も生徒や学生として、また教職に就いてからは部活動の顧問として、40年以上にわたり運動部活動に係わってまいりました。

部活動を通じて得た経験や人とのつながりは、今も私自身を支える大きな財産となっています。

今まさに、日本の教育が世界に誇るこの「部活動」という文化を、持続可能な形で後世に残すことが出来るかどうかの分岐点に差し掛かっているのではないかと感じております。

この歴史的とも言える改革を進めるためには、本日御参会いただいている皆様と適切に役割分担を行い、県や地方公共団体とともに幅広い関係者が連携・協働しながら一体となって取り組んでいく必要があると考えます。

本日は、各市町村の進捗状況を踏まえて、本県における地域クラブ活動推進のための方策などについて提示させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

甲府工業高校専攻科創造工学科への寄附受納式(令和7年7月7日)

ヴィジョナリーパワー株式会社(代表 戸田達昭)から甲府工業高校専攻科創造工学科への寄附受納式が行われました。

これは、同社の理念である創業報県のもと、その恩恵を県に還元するため、「UVプリンタ」などの設備購入や「ソーラーカー大会」への参加などのアウトリーチ活動に対し、ご寄附をいただいたものです。

また、受納式の後は制作中のソーラーカーを見学し、戸田代表から生徒に激励が送られました。

山梨大学「やまなしジュニアドクター育成自然塾」入塾式(令和7年6月29日)

山梨大学が実施するやまなしジュニアドクター育成自然塾(※)の入塾式に出席し、挨拶を述べました。

科学技術・イノベーションの将来を担う次世代科学者を育成するため、小中学生を対象として山梨大学が実施する教育プログラムです。詳しくは下記ホームページから。

やまなしジュニアドクター育成自然塾 – 南アルプス・ユネスコパークでの活動が育む未来人材

現代は変化のスピードが非常に速く、将来を予測するのが難しい時代であると言われます。今日の常識が明日の非常識になりかねない、そんな時代を生き抜いていく子どもたちには、様々な問題を自ら主体的に考え、常に学び続けようとする姿勢が求められていると考えます。

発明王エジソンは「白熱電球のフィラメントとして最適な素材は何か」という課題を探究し、1万回以上の実験を繰り返した結果「京都の竹が最適である」という結論を得たと言われています。彼はこの経験について後に、「私は失敗したことはない。ただ、1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ」と語ったそうです。

本日入塾された小中学生の皆さんにも、皆さんが生来持っている「好奇心」を大切にして課題を見つけ、エジソンのように挑戦と失敗を「経験」に置き換え、常に主体性を持って「探究」を続けていってほしいと願っています。

山梨県教育委員会では、「主体的に学び 他者と協働し 豊かな未来を拓く やまなしの人づくり」を基本理念とした、山梨県教育振興基本計画を令和6年度に策定し、一人ひとりの関心・意欲や特性に基づいた「子どもの力を伸ばす学び」の実現を目指し、各種施策に取り組んでいるところです。

私たちの郷土は、世界文化遺産富士山をはじめ、八ヶ岳、南アルプスエコパーク、美しい湖水や星空など、科学的感性を刺激する豊かな自然に恵まれています。

この素晴らしい環境の中で、皆さんには、山梨大学の先生方の専門的な指導の下、自由な発想で自分なりの疑問や課題を見つけ、解決に向けて試行錯誤しながら、科学的なものの見方や考え方を身につけてほしいと思っています。

お集まりの保護者の皆様には、今回の自然塾の活動がお子様の学習意欲を高め、新たな可能性の発見につながるよう、そして子どもたちが、これからのよりよい山梨、よりよい日本、そしてよりよい世界の創り手となってもらえるよう、その成長を温かく見守っていただきたいと思います。

第1回夜間中学・学びの多様化学校設置検討有識者会議(令和7年6月13日)

夜間中学及び学びの多様化学校について意見聴取するため新たに設置された有識者会議に出席し、挨拶を述べました。

本県の不登校の児童生徒数は年々増加し、令和5年度は2,189人で、10年前と比べ約2.6倍となっています。急速に進行する人口減少社会において、学校や社会とのつながりが希薄な子どもたちの増加は、極めて深刻な社会問題となっています。

また、県内には、義務教育課程を修了していない方が7,000人以上いるとされ、さらに、母国で十分な教育を受けられなかった外国人の方々や、中学校を卒業はしていても、もう一度学び直したいと考える方々も、一定程度いらっしゃるものと推測されます。

これまで学ぶ機会に恵まれなかった人が再び学びたいと思った時に、学びにアクセスできる環境を整備し、将来の社会的な自立に向けて支援することは、まさに教育の原点に立ち返る取り組みであると考えます。

夜間中学や学びの多様化学校は、本県が教育振興基本計画で掲げる、「誰もが教育の機会にアクセスできるやまなし」の実現に向けて、重要な役割を果たすものと確信しております。

本日は、学識経験者や教育関係者の皆様に加え、実際に不登校やひきこもり支援に携わっていたり、在留外国人や高齢者を支援されたりと、日頃から要支援者と向き合い、現場の声を的確に捉えていらっしゃる皆様にもお集まりいただきました。

ご参会の皆様の豊かな知見と経験を結集し、山梨県にふさわしい夜間中学や学びの多様化学校の在り方について、ぜひ建設的なご議論を賜りますようお願い申し上げます。

本会議での議論が、県民すべてに開かれた学びの場の創出に向けた礎となることを心より願い、私の挨拶とさせていただきます。

令和7年度山梨県PTA協議会定期総会(令和7年5月31日)

山梨県PTA協議会定期総会に出席し、挨拶を述べました。

令和7年度山梨県高等学校PTA連合会定期総会(令和7年5月23日)

山梨県高等学校PTA連合会定期総会に出席し、挨拶を述べました。

まず、PTA活動を通じて各校の教育活動の充実と子どもたちの健全育成に御尽力いただいていることに、深く感謝申し上げます。

さて、近年の情報技術の急速な発展は、子どもたちの学びの環境を大きく変えました。YouTubeや生成AIを駆使すれば、教師から一斉に教わるより、圧倒的に個人に特化した方法で学べる時代が、既に到来しています。

学びを「既存の情報の獲得」と捉えていては、学校に通うことが絶対の選択肢ではなくなりつつあります。動画やAIだけでは決して実現することのない、学校にしかない学びとは何かを、我々大人が真剣に考える必要があると感じています。今こそ、「学びの本質」に立ち戻るチャンスなのかもしれません。

認知科学の知見は、必要なときに使える「生きた知識」は誰かから与えられるものではなく、例えば母国語のように、他者との交流や実体験を通じた試行錯誤の中で、子どもが自ら発見したり、腹落ちしたり、解釈したりしたものだと教えています。AI時代の学校が注力すべきは、まさにそのような、対話と体験をベースにした学びなのではないでしょうか。

昨年3月に策定した「山梨県教育振興基本計画」では、教員が自らの授業観を「生徒主体」に転換し、子ども一人ひとりの個性や関心・意欲を重視した「誰もが可能性を伸ばせる教育」の推進を目標に掲げています。教員が授業を工夫するための「余白の時間」を作り出すため、働き方改革にも取り組んで参ります。

教育委員会では「地域に開かれた教育課程」の実現に向け、令和8年度までにすべての県立学校をコミュニティ・スクールに移行することにしています。PTAの皆様方には学校運営の一翼を担い、地域から学校や教員を支えていただき、我々の未来を託す子どもたちを、ともに愛し育んで参りたいと考えています。

令和9年度全国高等学校総合体育大会山梨県実行委員会設立総会・第1回総会(令和7年5月22日)

令和7年5月22日、令和9年度全国高等学校総合体育大会山梨県実行委員会設立総会・第1回総会を開催しました。

令和7年5月22日、令和9年度全国高等学校総合体育大会山梨県実行委員会設立総会・第1回総会を開催しました。

荻野教育長が山梨県実行委員会会長に就任し、2年後となる令和9年度全国高等学校総合体育大会の開催に向けて、より本格的な準備・運営を進めていきます。

第77回 山梨県高等学校総合体育大会春季大会開会式(令和7年5月7日)

山梨県総体開会式に荻野教育長が登壇し、激励を述べました。

爽やかに風薫る5月を迎え、絶好のスポーツシーズンとなりました。

本日から3日間、本県高校スポーツ最大の祭典である、第77回山梨県高等学校総合体育大会春季大会が、県下40校、総勢6,000名を超える選手と、その活躍を見守る多くの高校生の参加を得て、このように盛大に開催されますことを、心からお祝い申し上げます。

この大会は、高校生の皆さんの健全な心身の育成と、生徒相互の信頼と友情を育むことを目的として開催されるものです。

本大会での経験が、出場する選手のみならず、応援する生徒も含めたすべての高校生の成長に資することを、また、本大会をきっかけとして、生徒、教職員、保護者が「チーム学校」としての結束力を高めていただくことを、心より期待しております。

私は、学校教育における運動部活動は、心身の成長と豊かな学校生活の実現に向けて大きな役割を果たすとともに、皆さんがこれから社会に出て行く上で必要となる「生きる力」を養うものであると考えています。

「偶有性」という言葉をご存知でしょうか。「偶有」は「偶然の偶」に「有る」と書きます。「他の状態でもありえたのに、たまたま現在の状況にあること」という意味ですが、私にはこの言葉がスポーツの本質を突いているように思えてなりません。

皆さんは懸命の努力を重ね、勝利を目指して、本日この場に立っています。一方で、皆さんと同じように日々努力している選手がいることもまた事実です。

弱者が強者に勝つ「ジャイアントキリング」という言葉もあるように、実力が必ずしも結果に結びつくとは限らない。勝負はやってみなければ分かりません。

努力をすればするほど、試合で勝つことがたまたまの産物ではないことが分かります。一方で、試合をすればするほど、努力したからといって、いつも勝てるわけではないことも知るのです。

私は、「思い通りにならないこと」がスポーツの価値を高めているのだと思っています。思い通りにならないとき、それを受け入れられずに閉じてしまっては、その先には進めません。

今大会で、真剣勝負の「偶有性」の中に身を置ける皆さんは、大変貴重な機会を得たと言えるでしょう。

勝っても負けてもそれを正面から受け止め、課題を探して次に活かすことが、競技レベルを上げると共に、皆さんの将来に向けた財産となるはずです。

さて、いよいよ勝負の時です。選手の皆さんは、一心にプレーするその姿で、皆さんに関わる全ての方に、勇気と感動を届けていただきたいと思います。

また、応援する生徒の皆さんは、自校の仲間に惜しみない声援を送り、選手とともに感動を分け合ってほしいと思います。

結びに、本大会の開催に当たり御尽力賜りました役員の皆様をはじめ、御指導いただいている関係者の皆様に深く感謝申し上げ、激励のことばといたします。

高校生の皆さん、精一杯頑張ってください。

第1回 山梨県高等学校・特別支援学校校長会(令和7年4月10日)

山梨県内の高等学校・特別支援学校の校長が集まる「校長会」に荻野教育長が出席し、次のとおり挨拶を述べました。

1.生徒主体の学びの実現

不登校児童生徒の増加が全国的な課題となっているが、本県も例外ではない。

ICTが普及していつでもどこでも学習動画が視聴できる時代、不登校を減らして行くためには、「何故学校に行く必要があるのか」という子供たちの問いに対して、彼らが納得できる理由を、教員を含めた大人が自分の言葉で語れるようにしなければならない。

そのためには、教員自身が学び続け、時代の変化を敏感に感じながら変わり続け、学校自体も変わっていかなければならないと思う。従って、教員の研修の在り方も変えていく必要がある。

私はサッカー部の指導を長年やってきたが、2001年1月にサッカー指導者を集めて行われた、フットボールカンファレンスにおいて、ジダンやアンリ、トレゼゲなどを擁しワールドカップで優勝した、当時世界最強と言われたフランス代表の監督ロジェ・ルメールの講演の中で、とても印象に残った言葉がある。

それは、「学ぶことをやめたら、教えることをやめなければならない」、「指導者になるということは、永遠に見つからない答えを見つけに行く旅に出たことを意味する」

この言葉は、今でも多くのサッカー指導者に影響を与えている言葉であろう。

教育振興基本計画では、生徒主体の授業への教育観の転換を謳っているが、教員がこれまでのやり方に固執せず、積極的に自身を変えていけるよう、総合教育センターを中心に、教員の研修観の転換にも取り組んでいくつもりである。

先生方には、是非ともたくさんの本を読んでもらいたいと思っている。自分の専門性を高めるための読書も大切だが、ジャンルを問わず様々な本を読んで、見識を広めてほしい。それが生徒に語る言葉に力を与えるはずである。

2.学校の先生方を元気にしたい

昨年度の校長研修会での上智大学、奈良先生の講話の中で、「不登校の子供の切実な声として、学校には、やらなきゃいけないこととやっちゃいけないことしかない。つまり、子供たちの『やりたいこと』がない。そして、昨今の教員の成り手不足も、根っこは同じである。」とのお話に感銘を受けた。

教科の授業を子供たちの「やりたいこと」にするためには、学習指導要領に明示してある各教科の目的を踏まえ、教員が主体的に授業をデザインすることが大切だと思う。教科書はそのための活動を例示しているにすぎない。教科書を教えることが目的ではないはず。また、ICTの活用は奨励しているが、使うことそのものが目的ではない。

不登校の児童生徒を減らすためにも、教員のなり手不足解消のためにも、まずは教員が生き生きと働き、子供たちが通いたいと思い、教員に憧れてくれるような学校現場にしていくことが大切である。

教員が自ら学ぶためには、余白の時間が必要であり、そのための働き方改革だという趣旨を保護者や地域の方々に理解してもらい、力を合わせて先生方を学校外からも支えていただけるような気運を高めていきたい。

R8年度を目処に全県立学校で導入を予定しているコミュニティスクールは一つのきっかけになると思う。

よい教育のための必要条件は、教員が日々笑顔で元気よく、子供たちに相対することだと思っている。その意味でも、校長先生方にはまずはご自身の健康に留意されて、その上で、先生方の心身の健康に目を配ってほしい。

先生方一人一人が学校にとっては貴重な戦力である。気になる先生や課題を持っている先生に対しては、校長自ら積極的に声をかけ、話をすることをおすすめする。

会話の中で、その先生の長所を見つけて積極的に認めることで自己有用感を高め、彼らが自分の長所を発揮して少しでも学校に貢献できるよう、助けてあげてほしいと思う。

教員出身の教育長に何か利点があるとすれば、施策に現場の目線を活かすことができる点にあると思う。教諭や教頭・校長として先生方や子供たちと関わってきた経験を教育行政に反映させていきたい。

一方で、自分の経験は一部の高校現場に限られている。それを自覚して、まずは視野が狭くならないよう、できるだけ現場を見せていただきながら、私自身が学び続ける姿勢を持つことが大切だと思っている。

「子供たちの人格の完成を目指す」という教育の本質を見失わないように気をつけながら、山梨の教育が少しでもよくなるよう、邁進していきたい。

新教育長の就任記者会見(令和7年4月2日)

令和7年4月2日、新たに山梨県教育委員会教育長に就任した荻野智夫が就任記者会見を行い、次のとおり抱負を述べました。

昨年度1年間、教育監として降籏前教育長の下で学んだことを活かし、その成果を継承しながらさらに深化させていきたい。具体的な目標として3点を挙げたい。

1.少人数教育の推進

制度としての25人学級は、R7年度に5年生に、R8年度には6年生に導入することが決まっており、小学校全学年で少人数学級が実現する。昨年度の検討委員会で、少人数教育の効果は確認されているが、今後は少人数の利点を活かした、更なる教育の質の向上を図っていく。

課題となるのが、教員不足であることは承知している。選考検査の工夫や教員の魅力発信を根気よく進めていきたい。

教員の魅力向上のためには、教員の働き方改革を進めていく必要がある。昨年度末に、今後5年間の新しい働き方改革取組方針を定めたところであるが、今年度からの新しい取組として、全ての学校に指導主事を派遣してワークショップを実施し、教員が自らの働き方を見つめ直し、自分事として改革に取り組めるよう指導して参りたい。

また、教育委員会では、昨年度末に教員の魅力や教員への感謝の気持ちを伝える動画を作成し、公開した。今後も、豊かな自然や少人数教育など山梨県で教員として働くメリットを、県内外に広く伝える努力を継続したい。

教員は大変なこともあるが、とてもやりがいのある仕事である。私自身、毎年卒業式を迎える度に涙してきたが、毎年感動で泣ける仕事は、そんなにないのではないか。そんな教員の魅力を、個人的にもできるだけ伝えていきたい。

2.生徒主体の学びの実現

不登校児童生徒の増加が全国的な課題となっているが、本県も例外ではない。学校に通いにくくなってしまった児童生徒に学びの場を提供する「学びの多様化学校」や、十分な教育を受けられずに中学校を卒業した方々を対象とした「夜間中学」の設置に向けた検討を進めていく予定である。

ICTが普及していつでもどこでも学習動画が視聴できる時代、「何故学校に行く必要があるのか」という子供たちの問いに対して、彼らが納得できる理由を、教員を含めた大人が自分の言葉で語れるようにしなければならない。

そのためには、教員自身が学び続け、時代の変化を敏感に感じながら変わり続け、学校自体も変わっていかなければならないと思う。従って、教員の研修の在り方も変えていく必要がある。

教育振興基本計画では、生徒主体の授業への教育観の転換を謳っているが、教員がこれまでのやり方に固執せず、積極的に自身を変えていけるよう、総合教育センターを中心に、教員の研修観の転換にも取り組んでいくつもりである。

個人的には、先生方には、是非ともたくさんの本を読んでもらいたいと思っている。自分の専門性を高めるための読書も大切だが、ジャンルを問わず様々な本を読んで、見識を広めてほしい。それが生徒に語る言葉に力を与えるはず。

3.学校の先生方を元気にしたい

不登校の児童生徒を減らすためにも、教員のなり手不足解消のためにも、まずは教員が生き生きと働き、子供たちが通いたいと思い、教員に憧れてくれるような学校現場にしていくことが大切である。

働き方改革の趣旨を保護者や地域の方々に理解してもらい、力を合わせて先生方を学校外からも支えていただけるような気運を高めていきたい。R8年度を目処に全県立学校で導入を予定しているコミュニティスクールは一つのきっかけになると思う。

特に若い先生方を見守り育てる視点を、保護者や地域の皆様にも持っていただけるようにできたらと思っている。

教員が子どもと向き合う時間を生み出すための働き方改革だが、教員が精神的な健康を保つ意味でも、各自の時間の使い方に工夫が必要。

よい教育のための必要条件は、教員が日々笑顔で元気よく、子供たちに相対することだと思っている。その意味でも、仕事とプライベートを区別して、仕事以外に打ち込めるものや楽しみを持ち、私生活の部分でも豊かな人生にしてほしい。

教員出身の教育長に何か利点があるとすれば、施策に現場の目線を活かすことができる点にあると思う。教諭や教頭・校長として子供たちと関わってきた経験を教育行政に反映させていきたい。

一方で、私の経験は高校現場に限られ、義務教育や特別支援教育については決して明るくない。学校を取り巻く状況は日々変化しているし、教育行政についても前教育長ほどの経験値はない。

そのことを自覚して、まずは視野が狭くならないよう、できるだけ現場を見ながら、私自身が学び続ける姿勢を持つことが大切だと思っている。

「子供たちの人格の完成を目指す」という教育の本質を見失わないように気をつけながら、山梨の教育が少しでもよくなるよう、邁進していきたい。

<荻野智夫・略歴>

<荻野智夫・略歴>

南アルプス市出身

学歴: S58.3巨摩高校卒。S62.3筑波大卒、専攻は数学。H15.3兵庫教育大学大学院修士課程修了

教諭:韮崎工業高校、富士河口湖高校、甲府南高校

行政職:現在の総務課教育企画室で高校入試や高校改革を担当。甲府一高探究科、青洲高校の立ち上げ等

管理職:日川高校教頭、甲府昭和高校・都留高校校長、昨年度は教育委員会事務局教育監

降籏教育長

手島前教育長

三井前教育長

斉木前教育長