印刷

ページID:123176

更新日:2025年10月23日

ここから本文です。

基礎講座

令和6年度に、一般社団法人全国農業会議所・全国新規就農センターが実施した「新規就農者の就農実態に関する調査結果」によると、新たに農業を始めた方の多くが、就農までに様々な準備や苦労を経験しています。これから就農を目指す皆さんにとって、既に農業を始めた先輩たちのリアルな意見は大いに参考になり、是非これらの結果を参考にしながら後悔のないように就農に向けた準備を進めてください。

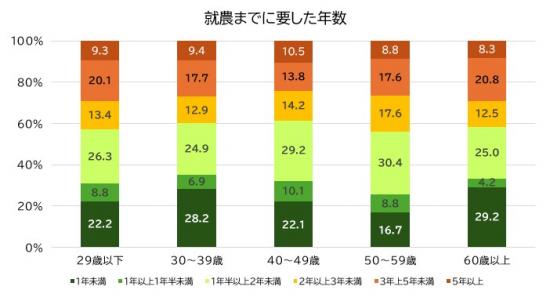

就農までにかかった年数

調査によると、情報収集など具体的なアクションを起こしてから実際に就農に至るまでにかかった年数は、年代による大きな差はないものの、1年から2年程度の準備期間を設ける人が多い傾向にあります。

焦らずじっくりと時間をかけて情報収集を行うことが大切です。情報収集や農業体験、農業者からの聞き取りを行いながら、自分に合ったスタイルを見極めることが大切です。そして、必要な技術や知識を研修で身に付け自信を持って、農家としての一歩を踏み出しましょう。

グラフ図の説明

横軸は29歳以下、30歳から39歳、40歳から49歳、50歳から59歳、60歳以上で、それぞれの就農までにかかった年数を「1年未満」「1年以上1年半未満」「1年半以上2年未満」「2年以上3年未満」「3年以上5年未満」「5年以上」の100%棒グラフで表している。

どの年代も、「1年半以上2年未満」の割合が高く、29歳以下が26.3%、30歳から39歳が24.9%、40歳から49歳が29.2%、50歳から59歳が30.4%、60歳以上が25.0%だった。

就農時の情報収集先

就農を考える際、まず必要になるのが「正確で実践的な情報」です。

多くの新規就農者は、親や兄弟、親族などの血縁関係者や、自らの知人や研修先といった個人のネットワークから情報を得ています。こうした人づての情報は、現場のリアルな声を聞くことができる貴重な機会でもあります。

また、市町村や都道府県の就農相談窓口、普及センターは就農希望者と地域農家とのマッチングを行うなどネットワーク作りのサポートを行っています。

就農に向けて、これらを上手く活用することが重要です。

表図の説明

「地域の選択」「農地の確保」「販売先の確保」「住宅の確保」「資金の確保」の5項目について、1位から4位までを表形式で表示。

それぞれの1位は、「地域の選択」が市町村の23.0%、「農地の確保」が市町村で30.5%、「販売先の確保」が農協で51.0%、「住宅の確保」が親や兄弟、親類、知人の20.4%、「資金の確保」が市町村で32.2%となっている。

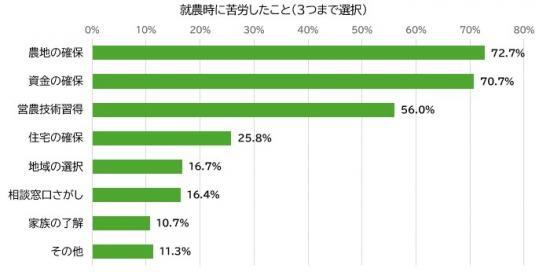

就農時に苦労したこと

農地確保

就農時に苦労したこととして最も多く挙げられたのは「農地の確保」でした。地縁のない地域で農地を借りようとする場合、地主からの信頼を得るまでに時間がかかることがあります。

資金確保

次に多かったのが「資金の確保」です。農業を始めるには機械設備の導入費用や種苗や肥料、農薬の購入費用等初期の費用が必要です。あらかじめ自己資金を準備するとともに、農業者用の融資制度事業の活用を視野に入れて、計画的に資金確保を行いましょう。

営農技術の習得

続いて「営農技術の習得」が、多くの回答者に苦労したこととして挙げられました。「農業をどう始めたら良いかわからない。」という技術面の不安も多く挙げられています。まずは自分の目指す農業のビジョンを描き、そのために必要な研修を受けることが大切です。研修先の紹介やマッチングは、県の就農相談窓口で相談できます。

グラフ図の説明

「地域の選択」「相談窓口探し」「家族の了解」「農地の確保」「資金の確保」「営農技術の習得」「住宅の確保」「その他」で、就農時に苦労したことを3つまで選択してもらい、横棒グラフで上から多い順に表示。

1番目が「農地の確保」で72.7%、2番目に「資金の確保」で70.7%、3番目に「営農技術習得」で56.0%、4番目に「住宅の確保」で25.8%だった。

引用元

一般社団法人全国農業会議所・全国新規就農相談センター「新規就農者の就農実態に関する調査」(参照日:令和7年8月8日)