トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県埋蔵文化財センター > No.534甲州道中の難所・赤坂の石造物

ページID:108305更新日:2023年7月4日

ここから本文です。

No.534 甲州道中の難所・赤坂の石造物

甲府市内から、甲州道中を西へたどってみましょう。甲府に視点を置くと、甲州道中は江戸との往来で賑わったイメージがありますが、甲斐と信濃(長野県)方面とを結ぶ重要ルートでもありました。甲府から西は信州往還とも呼ばれていて、信濃や現在の北杜市方面から米や酒などの荷物が甲府に運ばれていました。

「赤坂供養塔」ついて

今の国道52号、通称美術館通りが、大体の甲州道中のルートにあたります。甲斐市に入り、「竜王新町」の交差点を北へ折れ、JR中央線の踏切をわたり、しばらく行くと急な登り坂に差しかかります。そこが赤坂です。

下から見上げる赤坂

坂の途中には、「赤坂供養(くよう)塔」といわれている4メートルを 超す高さの石塔が建っています。表面には「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と彫られている、いわゆる六字名号(みょうごう)塔です。名号は甲府一蓮寺(いちれんじ)の法阿上人(ほうあしょうにん)の書で、甲斐市の有形民俗文化財に指定されています。幕末の安政年中(1854~60)か文久元年(1861)に、地元の竜王新町をはじめ、現在の甲斐市内に住んでいた念仏講(こう)の講員が建てたものです。この石塔は阿弥陀仏への信仰を表すために建てられましたが、なぜ供養塔とよばれるのでしょうか。

赤坂供養塔

生き倒れる人馬

「赤坂供養塔」の建立前、竜王新町では文化12年(1815)から村の費用 で毎年、施餓鬼(せがき)を行っていたといいます。施餓鬼とは災いをなす餓鬼や無縁の霊に飲食を供える行事で、そのための棚(たな)もつくりました。赤坂で行倒れて死亡した者の霊を供養する目的があったようです。のちに名号塔が建ち、元治元年(1864)には念仏堂もできたといいます。阿弥陀仏への信仰から、行き倒れた死者の極楽往生を願う、新町の人々の気持ちがあったのでしょうか。施餓鬼棚から名号塔・念仏堂への流れは、行き倒れ者鎮魂のバージョンアップとも思えます。

それほど赤坂は行き倒れが多い難所だったようです。「赤坂越えればこんな坂なんだ坂」と歌われたといいます。実際の行き倒れの事例をみてみましょう。天保5年(1834)3月10日午後2時頃、60歳ぐらいの婦人が、坂の途中の地蔵院(赤坂諏訪神社辺りにあったといいます)の縁側にうずくまり、苦しんでいるのが発見されました。高熱を出し、脈もとぎれがちで、手足が冷え切っている状態でした。医者にみせて「人参湯(にんじんとう)」などの薬を飲ませたりしましたが、12日正午頃、ついに帰らぬ人となりました。遺品を改めるとお守り袋・めがね・紙包み・針・木綿糸の他、信州善光寺のお札(ふだ)が2枚入っていたといいます。お参りの旅でしょうか。

馬も犠牲になっています。天保14年、大坊(だいぼう)新田(北杜市)から米を甲府方面へ運んでいた馬が、「落ちて」死んでしまいました。道の脇のがけから落ちたか、坂を転げ落ちたのかは分かりませんが、明治以降の馬車も赤坂では年に2~3回は事故をおこしたといいます。そのためでしょうか。供養塔と道をはさんだ場所には、馬の守護仏・馬頭観音(ばとうかんのん)がまつられています。

馬頭観音

明治維新と「赤坂供養塔」

明治維新を迎えますと、神道の国教化といった国の宗教政策が、庶民たちがそれまでささやかに信仰してきた祠(ほこら)などを、「いかがわしい」として廃絶に向かわせます。そのような国策と赤坂も無縁ではありませんでした。

明治の初め、赤坂では道幅を広げるなどの改修工事が実施されました。そのとき、石塔や墓石、石灯籠などは道や橋の石材として使われます。「赤坂供養塔」は竜王川を渡る橋の一部となりました。しかし、人々の供養塔にこめた思いは消え去るものではありません。念仏講の力により、明治19年(1886)に供養塔は、再び赤坂に建てられ、同24年に現在地に移されます。

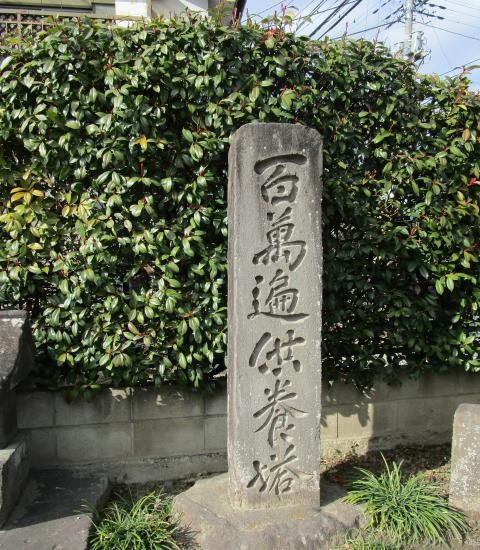

また赤坂の下にある称念寺(しょうねんじ)でも、復活した石造物を境内にみることができます。甲斐市の指定有形文化財である六地蔵は橋に使われましたが、大正期(1912~26)に、地蔵が檀家(だんか)の夢枕に立ち、掘り出されたとする話が伝わっています。水路のふたとなった百万遍(ひゃくまんべん、念仏を百万回唱えて目的を成就させる)供養塔、橋の部材になった明和7年(1770)造立の観音像なども、人々の思いによって再び、日の目をみることになったのです。

百万遍供養塔

称念寺六地蔵

[参考文献]

『龍王村史』(龍王町役場、1955)、『龍王町史』(龍王町役場、1976)、『竜王町史』(竜王町、2004)、『竜王町史 文化歴史編』(竜王町、2004)

次の遺跡トピックスへ|遺跡トピックス一覧へ|一つ前の遺跡トピックスへ