ページID:121919更新日:2025年7月15日

ここから本文です。

8月26日は火山防災の日です

August 26th Volcano Disaster Prevention Day.

火山防災の日とは

令和6年度から、8月26日が『火山防災の日』になりました。

明治44年8月26日に、長野県の浅間山に日本で最初の火山観測所が設置され、火山観測が始まりました。

県内では富士吉田市で毎年実施される『吉田の火祭り』と同じ日になります。

火山防災の日をきっかけに、富士山噴火時の備えについて見直すきっかけにしましょう。

火山防災の日についてもっと知りたい方はこちら → 気象庁:火山防災の日特設サイト

富士山は噴火するの?

富士山が最後に噴火したのは、1707年の宝永噴火であり、今から300年前になります。

しかし、富士山は最近5600年間で180回もの噴火を繰り返してきた活発的な火山になります。

現在、富士山の火山活動が活発化する兆候は見られていませんが、今後はいつ噴火してもおかしくないと言われています。

噴火したらどうなるの?

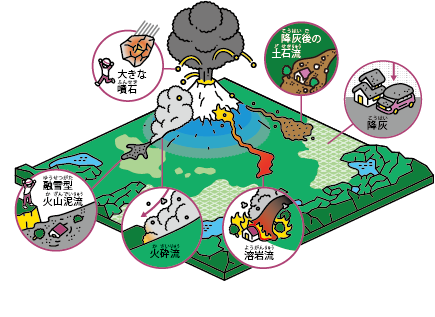

富士山が噴火すると、さまざまな火山現象(溶岩流・噴石・火砕流・降灰など)が発生します。

県内の市町村でも富士山の火山現象が到達する恐れがあり、事前にハザードマップでお住まいの地域にどのような影響があるか確認しておきましょう。

富士山火山防災協議会のHPに各市町村の富士山火山避難マップが公開されています。

(例:富士吉田市)

観光客はどうすれば良いの?

観光中に富士山の火山活動が活発化した場合には、避難者や緊急車両で道路の混雑が予想されます。道路規制や電車の運行停止などの可能性もありますので、富士山の噴火警戒レベルが3までのうちに、観光客のみなさまにはお住まいの地域への帰宅を推奨しています。

噴火時の情報について

富士山の噴火活動が活発化すると、気象庁から「噴火警戒レベル」の発表があります。

テレビやラジオ、お住まいの市町村などから正しい情報を入手しましょう。

富士山の噴火警戒レベルのリーフレットはこちら(PDF:957KB)

溶岩流からの徒歩避難ってなに?

溶岩流からは徒歩での避難を推奨しています

溶岩流は、市街地など平坦な場所だと流れるスピードが人の歩く速度よりも遅くなる特徴があります。

第3次~第6次避難対象エリアでは、要支援者と呼ばれる高齢者や足の不自由な人、乳幼児などを除いて、流れるのを確認してから徒歩で逃げても十分に間に合うとされています。

全ての人が車両で避難をしてしまうと、緊急車両や車両で避難しなければいけない人たちにも大きな影響がでてしまうだけでなく、徒歩であれば十分に避難できた方も溶岩流に巻き込まれてしまう可能性があります。

すべてのエリアで徒歩避難をしないといけないというわけではなく、火砕流や噴石の影響範囲にいる住民(山に近い、第1次・第2次避難対象エリア)は火山活動が活発化したら車で速やかに避難が必要になります。

詳しく知りたい方はこちら → 富士山噴火からの徒歩避難ってなに?(YouTube)

日頃からの備えについて

ご自宅に1週間程度の水や食料、降灰に備えてマスク等も準備しておくことも大切です。

詳細はこちら → 避難の持ち出し品や備蓄品について