○山梨県公有財産事務取扱規則

昭和三十九年三月三十一日

山梨県規則第十三号

山梨県公有財産事務取扱規則を次のように定める。

山梨県公有財産事務取扱規則

目次

第一章 総則(第一条―第十一条)

第二章 取得、管理及び処分

第一節 取得(第十二条―第二十条)

第二節 管理(第二十一条―第三十七条)

第三節 処分(第三十八条―第四十条)

第三章 公有財産台帳及び報告

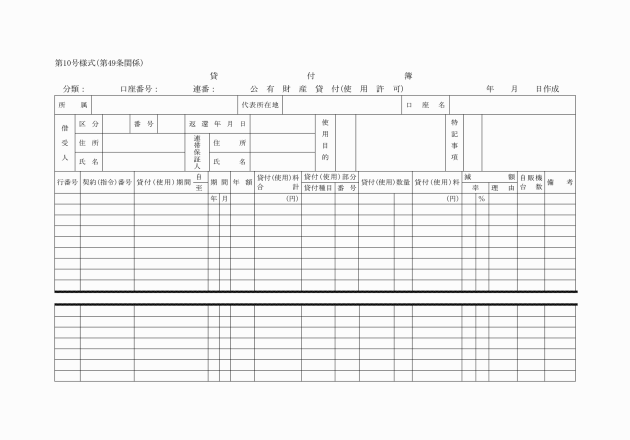

第一節 公有財産台帳及び貸付簿(第四十一条―第四十九条)

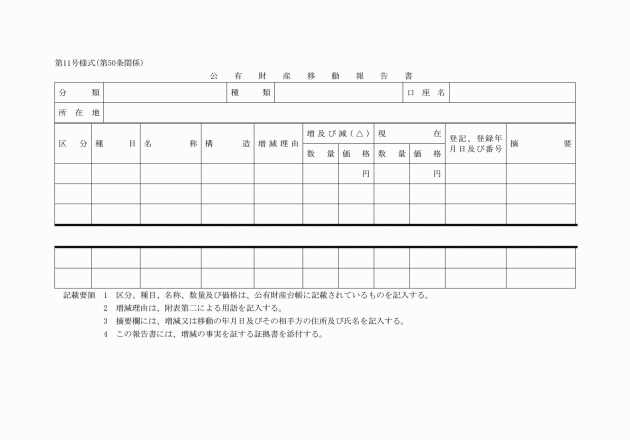

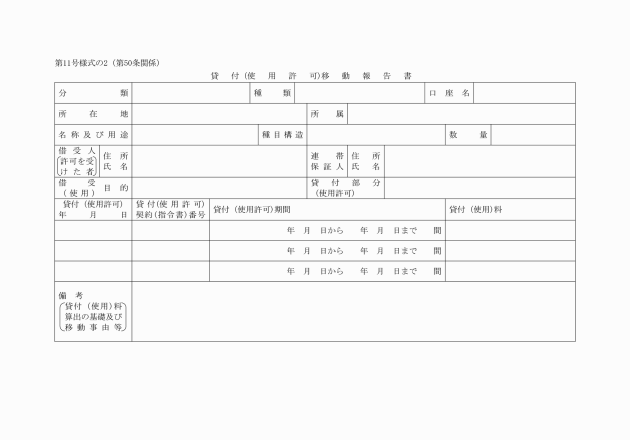

第二節 報告(第五十条―第五十三条)

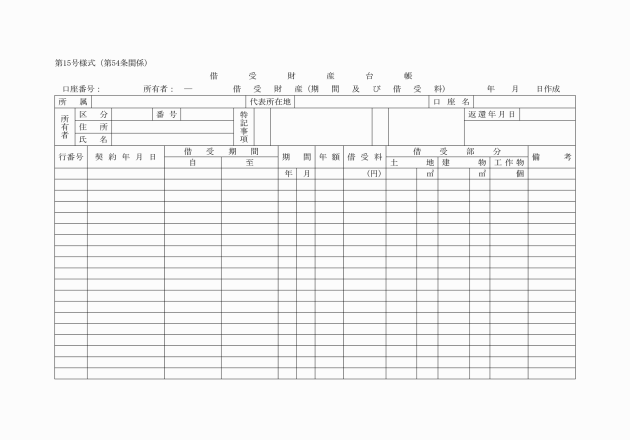

第四章 借受財産(第五十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

一 部長 山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号。以下「組織規則」という。)第十二条第三項に規定する部長、組織規則第十二条の二第一項に規定する事務局長及び組織規則第十五条第一項に規定する出納局長並びに山梨県教育庁組織規則(昭和六十年山梨県教育委員会規則第七号)第二十一条第一項に規定する教育次長(第五条の二において「教育次長」という。)をいう。

二 課長 組織規則第十四条第一項に規定する課長、組織規則第十四条の二第三項に規定する政策参事等及び組織規則第十五条第五項に規定する課長並びに山梨県教育庁組織規則第二十二条第一項に規定する課長をいう。

三 かい長 山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)第二条に規定するかい(警察署を除く。)の長をいう。

(昭四〇規則三九・昭四一規則一九・昭四三規則五六・昭五二規則一四・昭五三規則二五・昭六〇規則三六・平元規則二四・平二規則一三・平九規則二二・平一二規則六三・平一三規則六四・平一八規則一・平二五規則二二・平二七規則二二・平二八規則四・平二八規則一二・平三一規則一八・令二規則三五・令三規則二〇・令五規則三一・令六規則一二・令七規則二八・一部改正)

(事務の委任)

第二条の二 知事は、警察本部長に警察用の行政財産の管理に関する事務を委任する。

(平九規則二二・全改)

(公有財産事務の総轄)

第三条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、公有財産に関する制度を整え、事務を統一し、現状を明らかにし、必要な調整をしなければならない。

2 総務部長は、前項の事務を行うため主管の部長及び委員会又はその管理に属する機関で権限を有するものに対し公有財産の取得又は管理について、報告を求め、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平一〇規則一四・一部改正)

(行政財産に係る事務の処理)

第四条 行政財産に係る事務は、その主管の部長(警察用の行政財産の取得については、総務部長)が行うものとする。ただし、主管の部を異にする二以上の機関が共用する場合においては、別に知事が指定する者がその事務を行うものとする。

(昭五二規則一四・一部改正)

一 財産の性質その他の理由により、総務部長が当該事務を行うことが不適当であると認められる場合 別に知事が指定する者

二 取壊し又は交換の目的をもつて行政財産の用途を廃止した場合 当該行政財産を所管していた部長

(平九規則二二・一部改正)

(事務の補助執行)

第五条の二 知事は、次に掲げる事務を教育次長に補助執行させるものとする。

一 教育財産の取得に関する事務

二 教育用の行政財産(教育財産を除く。)の取得及び管理に関する事務

三 教育委員会が所掌する事務又は事業と密接な関係があるものとして知事が認める普通財産の取得、管理及び処分に関する事務

四 取壊し又は交換の目的をもつて教育用の行政財産の用途を廃止したことにより生じた普通財産の管理及び処分に関する事務

(平九規則二二・追加、平二八規則四・一部改正)

(事務分掌)

第六条 課長又はかい長は、上司の命を受け、所属の公有財産に係る事務を分掌する。

(委員会等の行う協議)

第七条 委員会又はその管理に属する機関で権限を有するもの(以下「委員会等」という。)が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百三十八条の二第二項の規定により知事に協議しようとするときは、必要な事項を記載した協議書に関係図面その他の関係書類を添え、あらかじめ総務部長を経て知事に送付しなければならない。

(昭五二規則一四・平一〇規則一四・一部改正)

第八条 委員会等が、法第二百三十八条の二第二項の規定によりあらかじめ知事に協議しなければならない事務は、法第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け(自動販売機の設置を目的とする貸付けを除く。)若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定又は同条第七項の規定による行政財産の使用の許可のうち土地、建物若しくは建物以外の工作物を連続して十日以上使用させる許可(電柱、ガス管、水道管、自動販売機その他これらに類する物の設置を目的とする使用の許可及び継続して使用させる許可を除く。)とする。

(平三規則九・平九規則二二・平一九規則一・平一九規則三八・平二一規則六・平二三規則三三・一部改正)

(財産の引継ぎ)

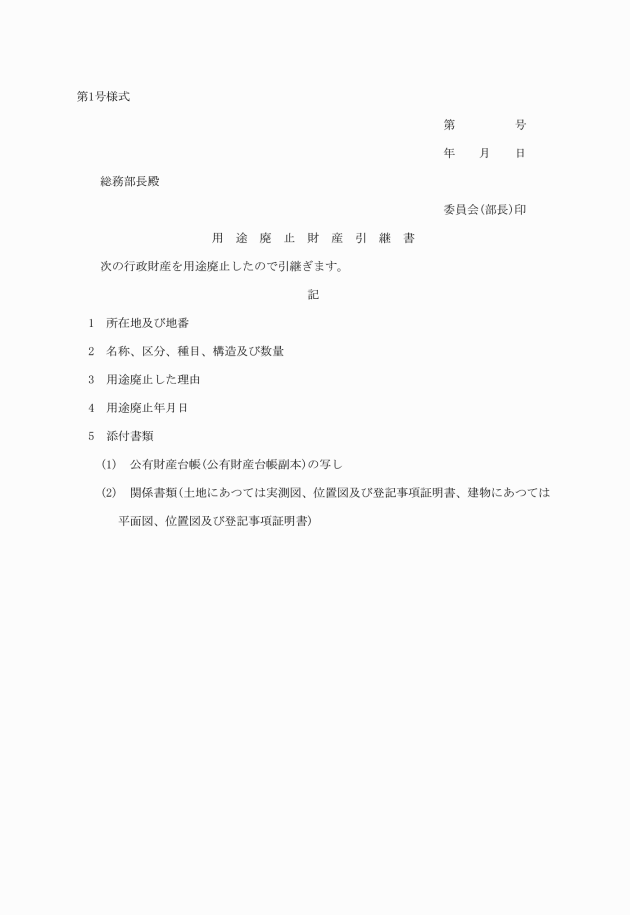

第九条 委員会等は、法第二百三十八条の二第三項の規定により、普通財産を引き継ごうとするときは、第一号様式の用途廃止財産引継書を作成し、実地に立合いのうえ、これを行なうものとする。

2 知事は、委員会等に対し、委員会等が管理することとなる行政財産を引き継ごうとするときは、前項の規定に準じてこれを行なうものとする。

(合議)

第十条 公有財産に係る事務について知事の決裁を受けようとするときは、資産高度利用推進課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(平二八規則一二・令三規則二〇・令六規則一二・令七規則二八・一部改正)

(価格の評定)

第十一条 公有財産の評価額は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案した公平かつ妥当な価格でなければならない。

一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条に規定する土地等の基準年度の価格等

二 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格

三 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第九条に規定する標準価格

四 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定に基づく不動産鑑定業者の鑑定評価額

五 公有財産の品質及び立地条件

六 近傍類似地売買実例価格

七 前各号に掲げるもののほか、特に参考とすべき事項

(昭六〇規則三六・全改)

第二章 取得、管理及び処分

第一節 取得

(取得前の措置)

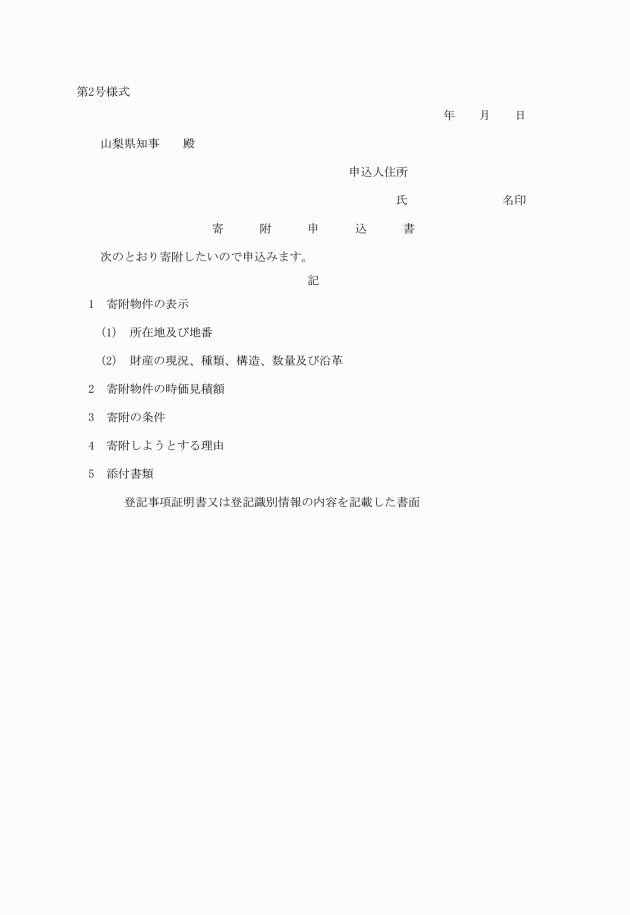

第十二条 公有財産を、買入れ、交換、寄附その他により取得しようとする場合は、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、これを消滅させる等必要な処置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(取得)

第十三条 公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を具し知事の決裁を受けなければならない。ただし、当該公有財産の性質によりその一部を省略することができる。

一 取得しようとする公有財産の所在地及び地番

二 取得(新築、増築、収築、新設、増設、購入、寄附受入等)の区分

三 用途及び利用計画

四 取得しようとする公有財産の明細(土地にあつては地目及び地積、建物にあつては構造及び面積、その他の公有財産にあつては種類、数量等)

五 設計書又は評価調書

六 取得予定価格

七 相手方の住所及び氏名。ただし、法人の場合は、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名

八 建物の取得でその敷地で借地である場合は、その土地の面積、所有者の住所及び氏名並びに土地使用についての承諾書並びに借料

九 土地又は建物の登記事項証明書

十 予算額及び経費の支出科目

十一 契約書案

十二 契約の種類及び氏名競争入札又は随意契約による場合は、その理由

十三 土地にあつては実測図及び位置図、建物にあつては平面図、配置図及び位置図

十四 その他参考事項

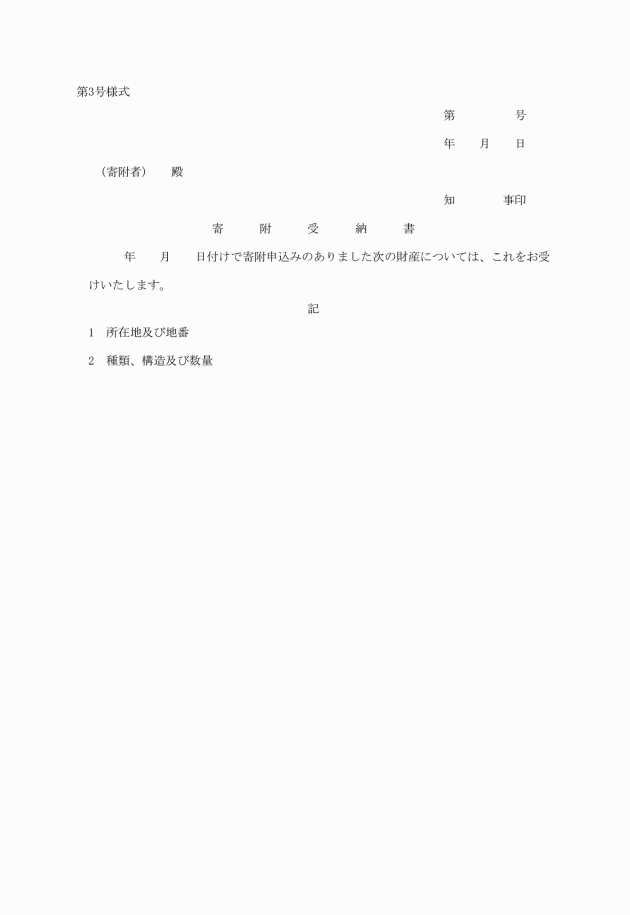

3 寄附を受納することに決定したときは、第三号様式による寄附受納書により当該寄附申込者に通知しなければならない。

一 交換しようとする理由

二 交換の条件

三 交換差金がある場合は、それについてとるべき措置並びに予算科目及び予算額

四 相手方の交換仮承諾書又は願出書の写し

五 その他参考事項

(平一七規則二八・一部改正)

(工事の完成による引渡し等)

第十四条 公有財産の取得に関する工事が完成したときは、工事施行の主管部長は次の各号に掲げる事項を具し、直接これを使用又は所管する課長又はかい長に引渡しをするとともに、総務部長に報告しなければならない。

一 工事の名称(新築、増築、改築、新設、増設、移築等)、構造、面積等

二 建物敷地の所在地及び地番(移築にあつては、従前の建物の名称並びに敷地の所在地及び地番を併記すること。)

三 工事価格

四 関係図面

五 完成年月日

(境界の確定)

第十五条 土地を取得しようとするときは、隣接地との境界を確認し、別に定めるところにより事務を処理しなければならない。

(財産の検収)

第十六条 課長又はかい長は、公有財産の収受に関する書類、図面等を照合し、実地に立合いのうえ、適確と認めた後でなければ当該財産を収受してはならない。

2 課長又はかい長は、公有財産を収受したときは、当該財産について調書を作成し、主管の部長に提出しなければならない。

(登記又は登録)

第十七条 不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(書類の引継ぎ)

第十八条 前条の規定により登記又は登録をしたときは、当該公有財産の権利に関する書類(売買契約書、登記識別情報の内容を記載した書面又は登録済証等)を総務部長に引き継がなければならない。

(平一七規則二八・一部改正)

(代金の支払)

第十九条 公有財産を買い入れたときは、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了した後、その他の公有財産については当該財産の収受を完了した後でなければ代金を支払つてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(交換差金の支払)

第二十条 交換差金の支払については、前条の規定を準用する。

第二節 管理

(公有財産の管理)

第二十一条 課長又はかい長は、その分掌に係る公有財産について随時現況を調査するとともに、次の各号に掲げる事項を留意し当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め適正な管理をしなければならない。

一 使用目的の適否

二 維持及び保存の適否

三 公有財産台帳及び附属図面と現況との照合

四 電気、ガス、給排水及び防火の設備並びにその他の施設の良否

五 土地の境界の確認(境界柱設置の有無の確認を含む。)

2 課長又はかい長は、その分掌に係る公有財産について、異常のあつたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、重要なものについては、主管の部長を経て総務部長に報告しなければならない。

(移築等)

第二十二条 行政財産である建物又は工作物の移築又は移設をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、あらかじめ知事の決裁を受けなければならない。

一 当該財産の公有財産台帳記載事項

二 移築又は移設しようとする理由

三 用途及び利用方法

四 移築先又は移設先の所在地及び地番

五 移築後又は移設後の行政財産の構造、種目等

六 経費の支出科目及び予算額

七 移築先又は移設先の敷地が借地である場合は、第十三条第一項第八号に規定する事項

八 移築前後又は移設前後の平面図、配置図及び位置図

(所管換え又は所属替え)

第二十三条 行政財産の所管換え又は所属替えを受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、あらかじめ知事の決裁を受けなければならない。

一 当該財産の公有財産台帳記載事項

二 所管換え又は所属替えを受けようとする理由

三 用途及び利用方法

四 評価調書

五 経費の支出科目及び予算額

六 土地にあつては実測図及び位置図、建物にあつては平面図、配置図及び位置図

七 その他参考事項

(用途変更)

第二十四条 行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、知事の決裁を受けなければならない。

一 当該財産の公有財産台帳記載事項

二 用途を変更しようとする理由

三 用途及び利用計画(予算に伴う場合は、経費の支出科目及び予算額)

四 土地にあつては実測図及び位置図、建物にあつては平面図及び位置図

五 その他参考事項

(行政機構の統合等による引継ぎ)

第二十五条 行政機構の統合若しくは廃止又は事務若しくは事業の一部の他への移管により公有財産の所管換え又は所属替えを必要とするときは、その各号に掲げる事項を具し当該財産を引き継がなければならない。

一 当該財産の公有財産台帳

二 当該財産を表示した図面

三 その他参考事項

(用途廃止)

第二十六条 行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、あらかじめ知事の決裁を受けなければならない。

一 当該財産の公有財産台帳記載事項

二 用途を廃止しようとする理由

三 用途廃止後の措置

四 土地にあつては実測図及び位置図、建物にあつては平面図及び位置図

五 その他参考事項

(昭四〇規則一四・平九規則二二・一部改正)

(貸付け)

第二十七条 普通財産を法第二百三十八条の五第一項の規定により貸し付けようとするときは次の各号に掲げる事項を具し、あらかじめ知事の決裁を受けなければならない。

一 当該財産の公有財産台帳記載事項

二 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)

三 貸付理由

四 貸付期間

五 貸付料の額及び算定の基礎

六 貸付料の納付の方法及び時期

七 無償貸付け又は減額貸付けの場合はその理由及び減免額

八 相手方の利用計画又は事業計画

九 担保を提供させようとするときは、その理由及び種類

十 契約書案

十一 関係図面

十二 貸付条件を附したときは、その条件

十三 その他参考事項

(契約)

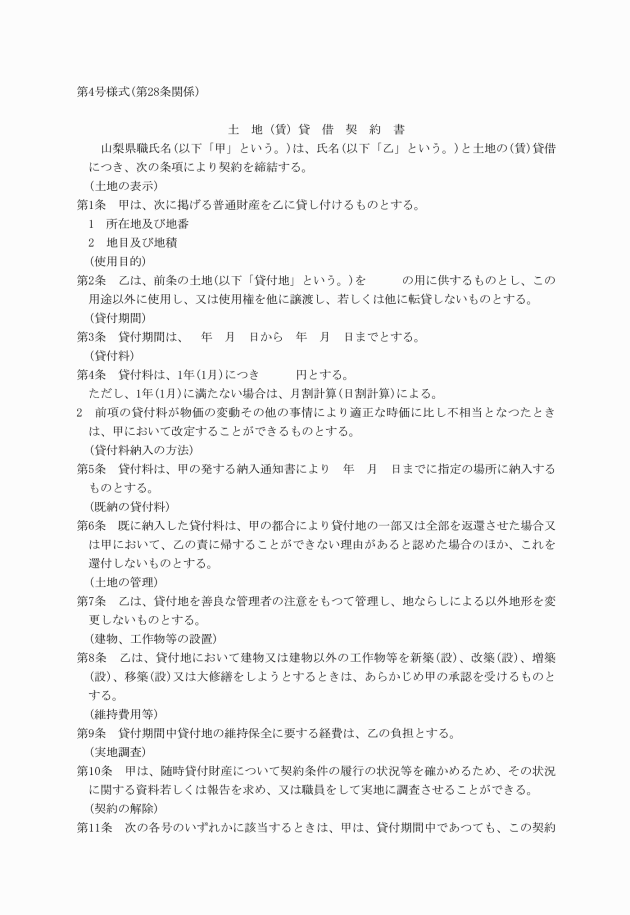

第二十八条 普通財産を貸し付けるときは、第四号様式を例として契約を締結しなければならない。

2 前項の契約書には、土地及び建物にあつては図面を添えなければならない。

(貸付申請等)

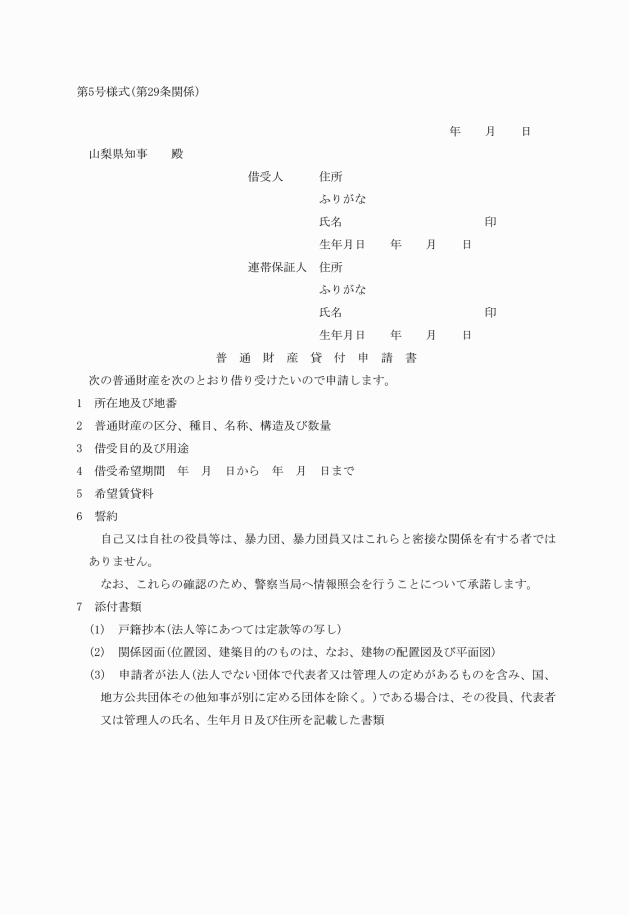

第二十九条 普通財産の貸付申請書は、第五号様式によらなければならない。

3 普通財産を貸付ける場合は、連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、国又は地方公共団体が貸付けを受けるとき、その他知事が特に必要でないと認めたときは、この限りでない。

4 前項の保証人が不適当であると認めたときは、保証人を変更させ、又は必要があると認めたときは担保を提供させなければならない。

(平二三規則六・一部改正)

(貸付期間)

第三十条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間をこえることができない。

一 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 三十年

二 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 二十年

三 建物を貸し付ける場合 二十年

四 土地及び建物以外の普通財産を貸し付ける場合 一年

五 臨時的使用を目的として土地及び建物を貸し付ける場合 一年

(契約の更新)

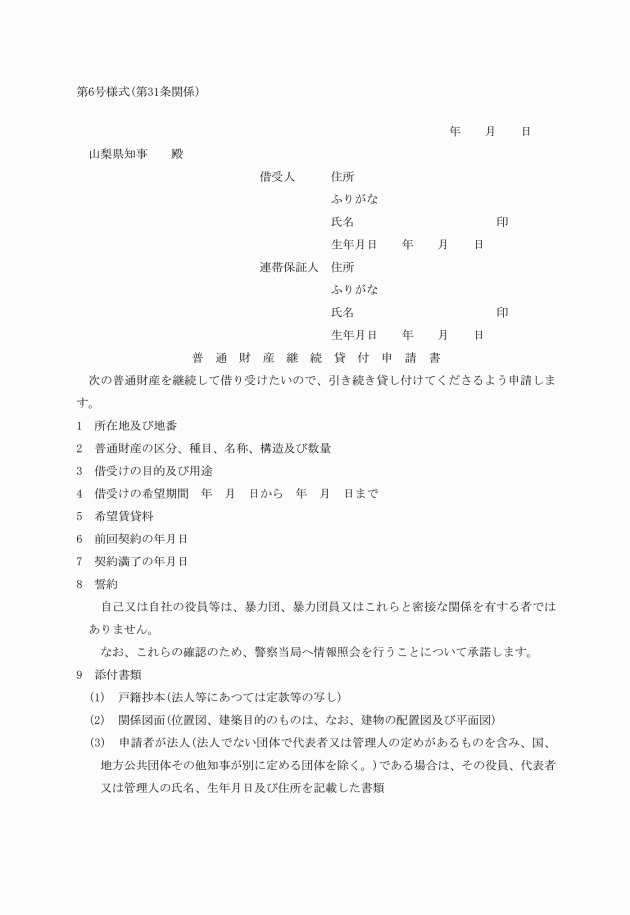

第三十一条 貸付期間満了後引き続き貸付けを受けようとする者は、第六号様式の申請書を契約期間満了前三十日までに提出しなければならない。

(平二三規則六・一部改正)

(平一九規則三八・追加)

(使用許可)

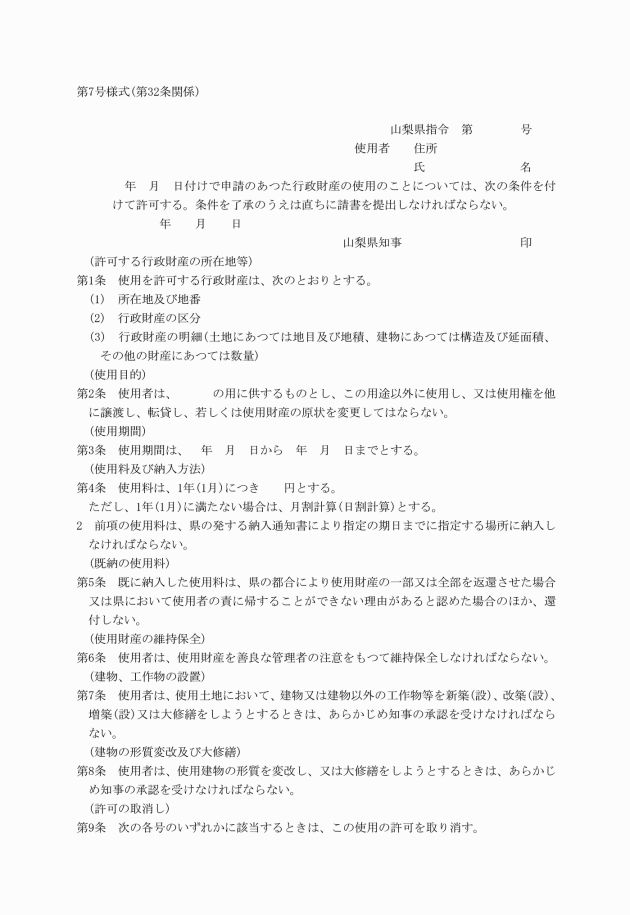

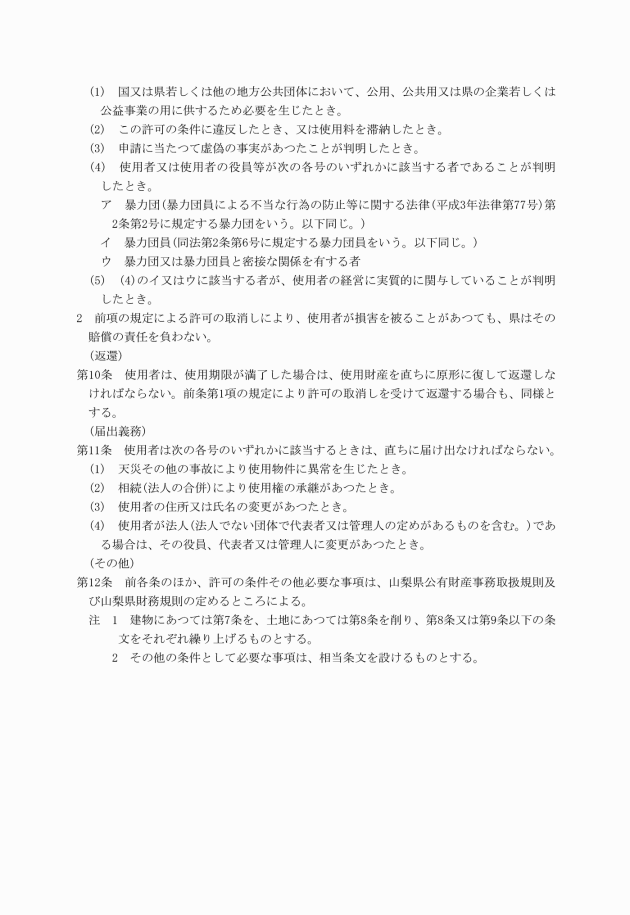

第三十三条 法第二百三十八条の四第七項の規定により行政財産の使用許可をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、知事の決裁を受けなければならない。

一 当該財産の公有財産台帳記載事項

二 使用許可の理由

三 使用許可の期間

四 使用料算出の基礎

五 使用料を減免する場合は、その理由及び減免額

六 相手方の使用計画

七 使用の条件

八 使用許可指令書案

九 相手方からの使用許可申請書

十 使用許可しようとする行政財産の関係図面

十一 その他参考事項

2 行政財産の使用許可の期間は、一年を超えることができない。ただし、電柱、水道管、ガス管その他特殊の用に供する場合又は特別の理由がある場合は、この限りでない。

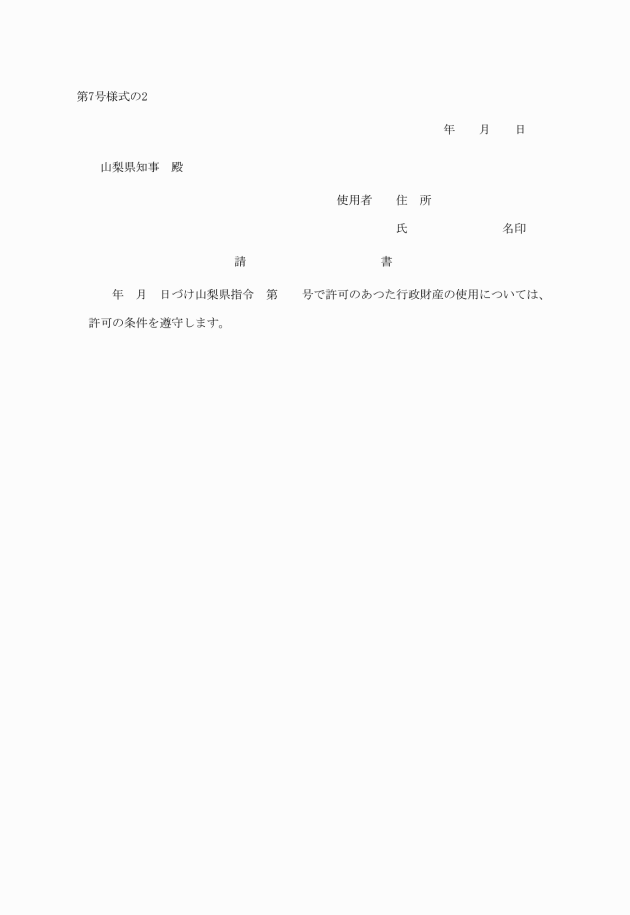

3 行政財産の使用を許可するときは、第七号様式を例として行政財産使用許可指令書を交付するものとする。

(昭五三規則二五・平一九規則一・一部改正)

(損害賠償)

第三十六条 行政財産の使用の許可を受けた者が、当該財産を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し若しくは亡失したとき、又は承認を受けずに原形を変更したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、知事が認定する。

(行政財産の返還)

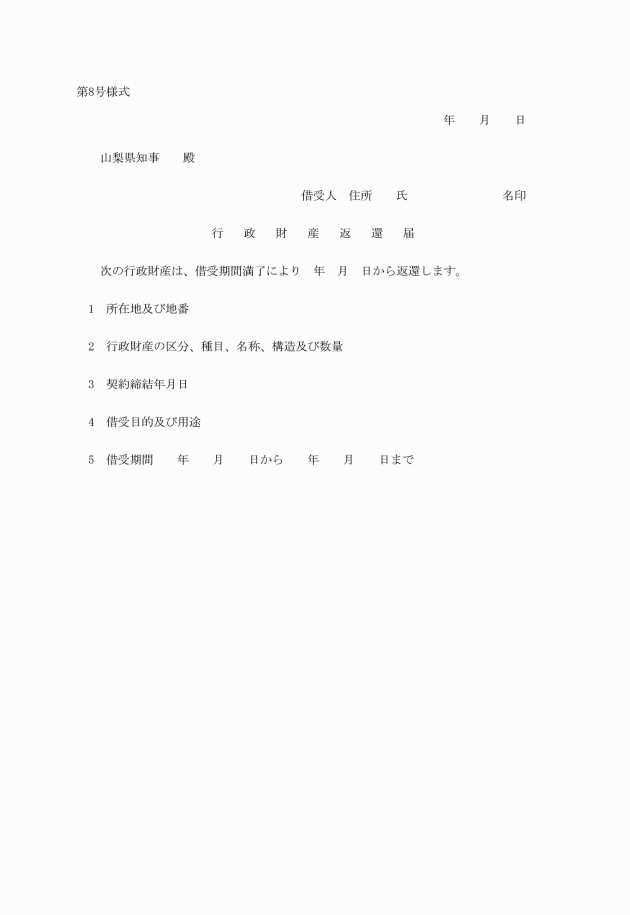

第三十七条 行政財産の使用の許可を受けた者が、当該財産を返還するときは第八号様式により届け出なければならない。

第三節 処分

(普通財産の処分)

第三十八条 普通財産を有償譲渡又は譲与するときは、次の各号に掲げる事項を具し知事の決裁を受けなければならない。ただし、当該普通財産の性質によりその一部を省略することができる。

一 処分する理由

二 所在地及び地番

三 土地にあつては地目及び地積、建物にあつては構造及び面積、その他の普通財産にあつては種類、数量等

四 処分予定(見積)価格及びその単価

五 価格算定の根拠

六 歳入科目及び予算額

七 代金納付の方法及び時期

八 一般競争入札により処分する場合は、入札執行の時期、場所及び入札心得案

九 指名競争入札により処分する場合は、指名者の住所及び氏名、入札執行の時期及び入札心得案

十 随意契約により処分する場合は、相手方の住所及び氏名

十一 指名競争入札又は随意契約による場合は、その理由

十二 契約書又は請書の案

十三 その他参考事項

(延納)

第三十九条 普通財産を有償譲渡する場合において、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の七第二項の規定により延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、知事の決裁を受けなければならない。

一 相手方の住所及び氏名

二 所在、区分、種目、数量及び売払代金額又は交換差金額

三 売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難である理由

四 延納期限、毎期の納付額及び利率

五 担保の種類

六 その他参考事項

一 延納期間が三年以内の場合 基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が五年以内で据置期間が最短の財政融資資金の貸付金利(基準日において適用されている当該財政融資資金の貸付金利が基準日又はそれ以前の日において改定されることが公表されている場合には、公表された改定後の財政融資資金の貸付金利。以下この項において同じ。)に十分の八を乗じ、〇・九パーセントを加えた利率(〇・一パーセント未満の端数については、これを切り捨てる。)

二 延納期間が三年を超え五年以内の場合 基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が五年以内で据置期間が最短の財政融資資金の貸付金利に、〇・九パーセントを加えた利率

三 延納期間が五年を超え十年以内の場合 基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が九年を超え十年以内で据置期間が最短の財政融資資金の貸付金利に、〇・九パーセントを加えた利率

四 延納期間が十年を超え二十年以内の場合 基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が十九年を超え二十年以内で据置期間が最短の財政融資資金の貸付金利に、〇・九パーセントを加えた利率

五 延納期間が二十年を超え三十年以内の場合 基準日において適用されている元金均等方式による貸付期間が二十九年を超え三十年以内で据置期間が最短の財政融資資金の貸付金利に、〇・九パーセントを加えた利率

(昭四五規則四九・昭五二規則一四・平二八規則四・一部改正)

(建物等の取りこわし)

第四十条 普通財産である建物又は工作物を取りこわそうとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、決裁を受けなければならない。

一 取りこわす理由

二 当該財産の公有財産台帳記載事項

三 取りこわす建物又は工作物の構造及び面積

四 取りこわし工事費の予定価格

五 取りこわし後の保管又は処分の方法

六 関係図面

七 その他参考事項

第三章 公有財産台帳及び報告

第一節 公有財産台帳及び貸付簿

(公有財産台帳)

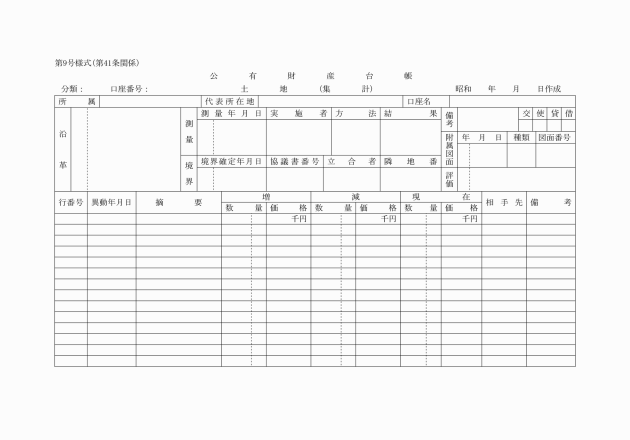

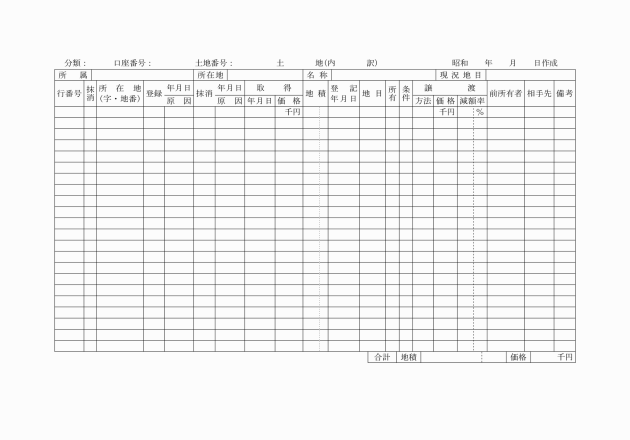

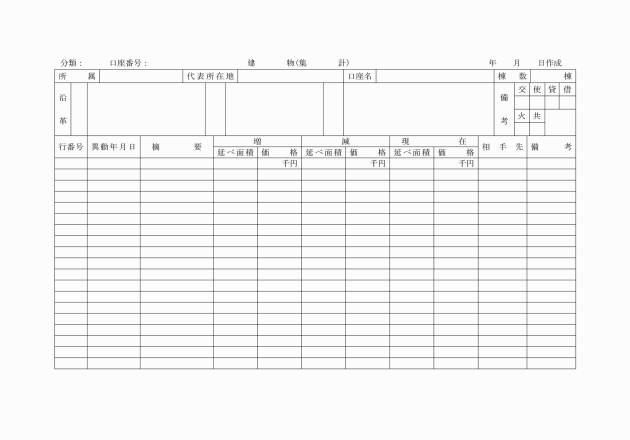

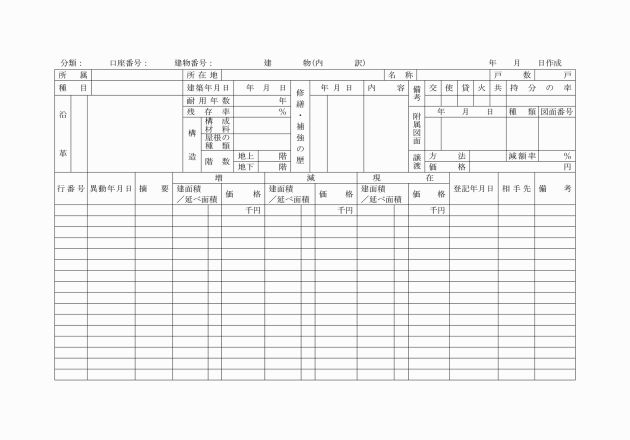

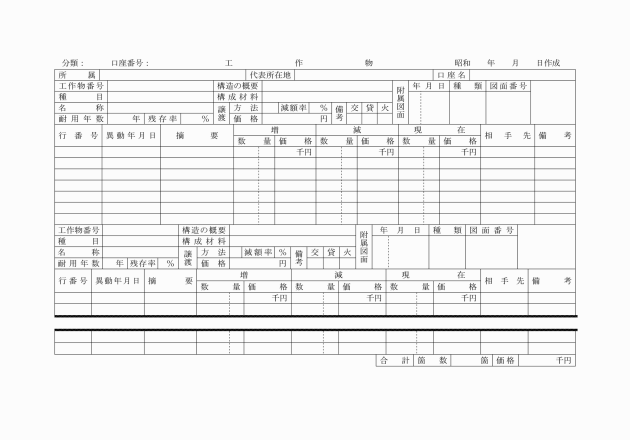

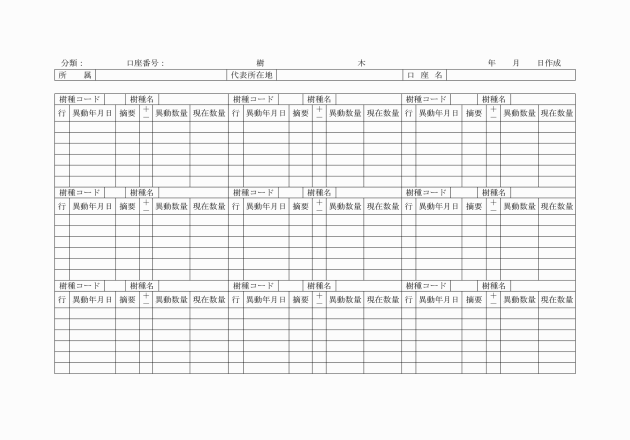

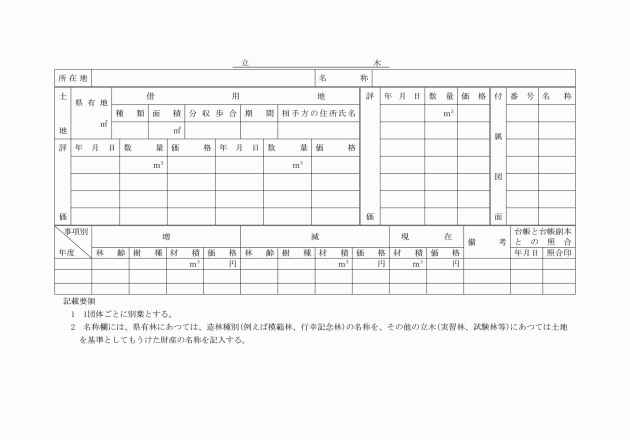

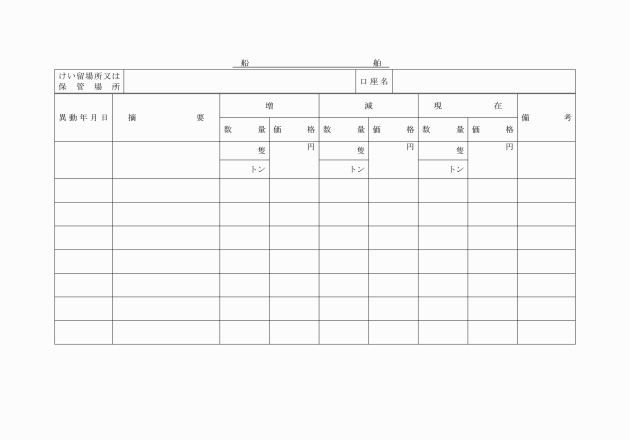

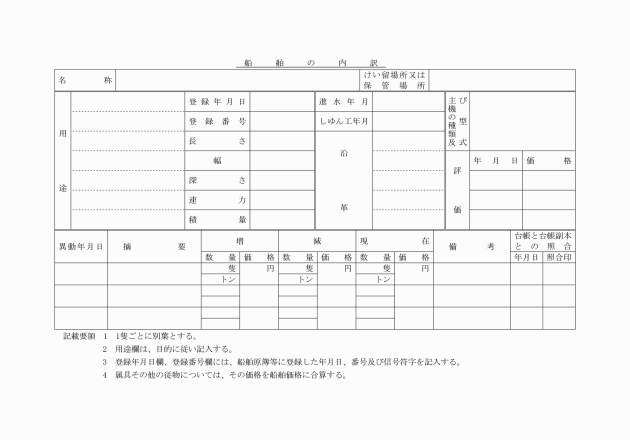

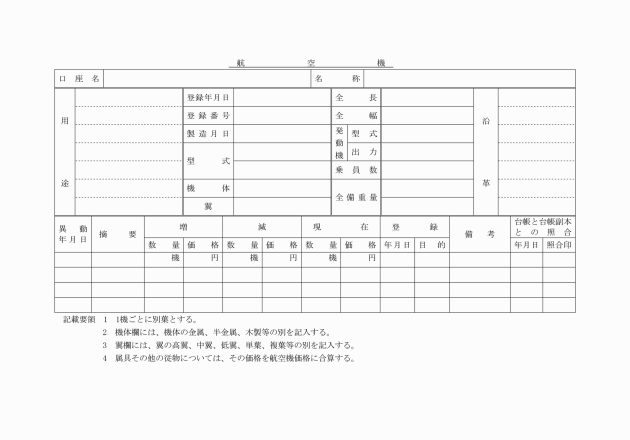

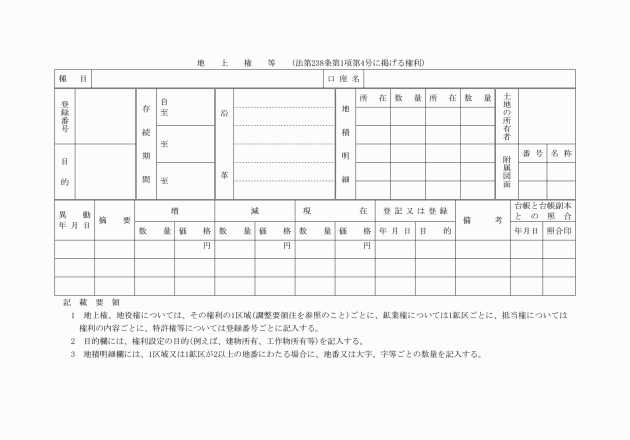

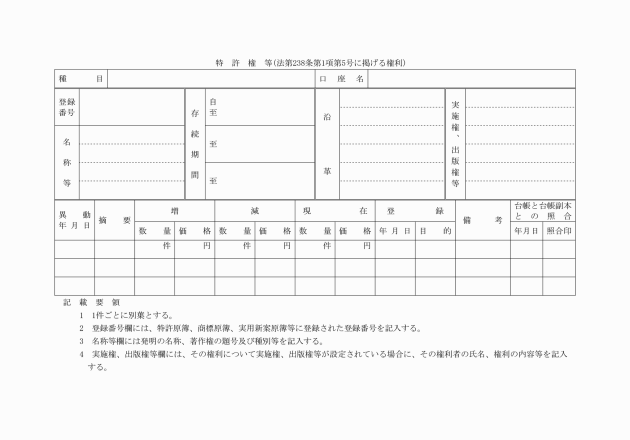

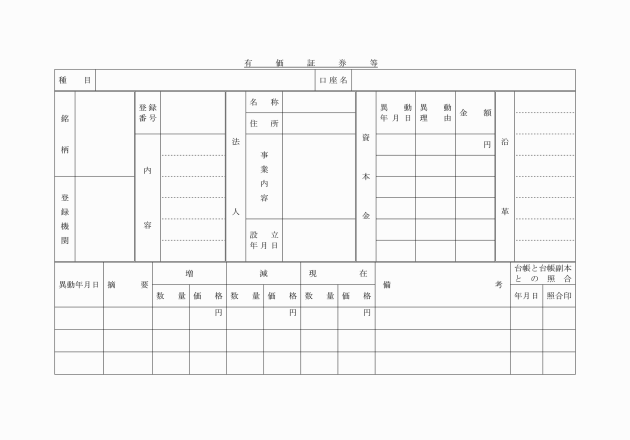

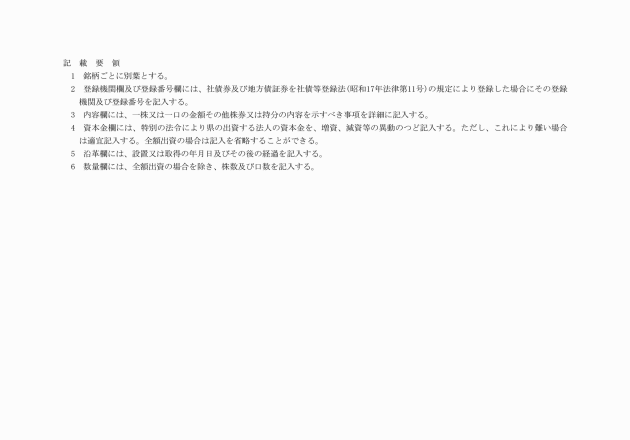

第四十一条 総務部長は、第九号様式の公有財産台帳を備えなければならない。

2 前項の公有財産台帳は、総務部資産高度利用推進課に保管するものとする。

3 課長及びかい長は、その所属の公有財産について、公有財産台帳副本を備えなければならない。

(平二八規則一二・令三規則二〇・令六規則一二・令七規則二八・一部改正)

(台帳の登録事項)

第四十二条 公有財産台帳は、その区分及び種目ごとにこれを調整し、必要な事項を登録しなければならない。

2 前項の登録事項は、次の証拠書類によりこれをしなければならない。

一 購入、交換、譲与又は売却に係るものは、その契約書及び評定調書

二 寄附に係るものは、寄附者から提出した書類

三 所管換え又は所属替えに係るものは、その引継書

四 行政財産の用途を廃止し、総務部長に引き継いだものは、その引継書

五 建物等の新築、増築、改築、新設、増設、移築等で請負工事に係るものは、その契約書及び工事関係書類、直営工事に係るものは、完成の明細書及び工事関係書類

六 財産の滅失、損傷その他前各号に掲げるもの以外のものについては、その関係書類

(財産の区分、種目等)

第四十三条 公有財産台帳に登録すべき公有財産の区分、種目、数量及び単位は、附表第一の定めるところによる。

(増減理由用語)

第四十四条 公有財産台帳に記載すべき増減理由用語は、附表第二の定めるところによる。

(台帳登録価格)

第四十五条 公有財産台帳に登録すべき公有財産の価格は、次の各号に掲げる区分によらなければならない。

一 購入に係るものは、購入価格

二 交換に係るものは、交換当時における評定価格

三 収用に係るものは、補償価格

四 株券については、払込金額のあるものはその額

五 出資による権利については、出資金額

六 前各号に掲げるもの以外のものについては、適正な時価額

(附属図面)

第四十六条 課長及びかい長は、公有財産の附属図面として土地及び建物の図面を実測により調製し、主管の部長を経て、総務部長に送付しなければならない。この場合において、附属図面の写しを公有財産台帳副本に添付しておかなければならない。

2 調製者は、前項の附属図面に記名押印し、責任の所在を明らかにするものとする。

(地ならし、盛土、大修理及び模様替えの記載)

第四十七条 公有財産の地ならし、盛土、大修理又は模様替えをした場合は、公有財産台帳の備考欄にその内容及び金額を記載しなければならない。

(台帳登録価格の改定)

第四十八条 公有財産台帳の登録価格は、五年ごとにその年の三月三十一日現在において知事の定めるところにより公有財産を評価し、その評価により改定しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により公有財産台帳の登録価格を改定したときは、課長及びかい長にその所属に係る公有財産台帳の副本を送付しなければならない。

(昭六〇規則三六・一部改正)

一 所在地、地番、口座名及び名称

二 当該財産の区分、種目、構造及び数量

三 貸付け又は使用の目的

四 建物敷地として貸付け、又は使用させる場合は、当該建物の構造、面積、建築年月日及びその後の異動状況

五 貸付料又は使用料の額及びその計算の基礎

六 貸付け又は使用の期間

七 その他参考事項

第二節 報告

2 課長及びかい長は、その管理に属する公有財産について貸付け若しくは使用の許可があつたとき又は当該貸付け若しくは使用の許可があつた財産に係る契約若しくは許可の内容に変更があつたときは、直ちに第十一号様式の二の貸付(使用許可)移動報告書にその事実を証する書類を添えて主管の部長を経て総務部長に提出しなければならない。

(昭六〇規則三六・平九規則二二・一部改正)

第五十一条 削除

(昭六〇規則三六)

(地区編入の報告)

第五十二条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法令により、その所属の公有財産が、土地改良事業施行地区、土地区画整理施行地区その他の指定地区に編入されることとなつたときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を具し、総務部長を経て知事に報告しなければならない。

一 当該財産の公有財産台帳記載事項

二 評価額及び評価調書

三 関係法令の条文

四 編入に関する通告書又は通知書の写し

五 編入される部分を明らかにした図面及び当該指定地区の全部を示す図面

六 その他参考事項

(昭五二規則一四・一部改正)

(災害報告書)

第五十三条 課長及びかい長は、天災その他の災害により、公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を具した災害報告書を主管の部長及び総務部長を経て、知事に提出しなければならない。

一 当該財産の公有財産台帳記載事項

二 滅失又は損傷の年月日

三 滅失又は損傷の原因となつた事実の詳細

四 滅失し、又は損傷した公有財産の数量及びその被害の程度

五 滅失し、又は損傷した公有財産の損害見積額及び復旧可能なものについては、その復旧に要する経費の見積額

六 滅失し、又は損傷した公有財産の関係図面

七 損傷した公有財産の保全又は復旧のためとつた応急措置

八 平素における管理状況

九 滅失又は損害の事実発見の理由

十 火災の場合は、所管消防署のり災証明書

十一 その他参考事項

(昭五二規則一四・一部改正)

第四章 借受財産

(借受財産の管理)

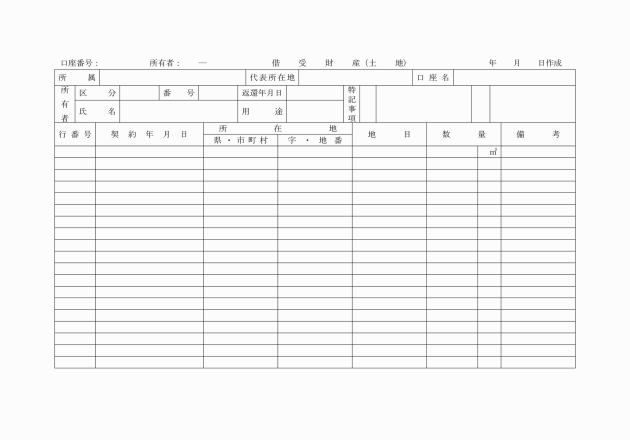

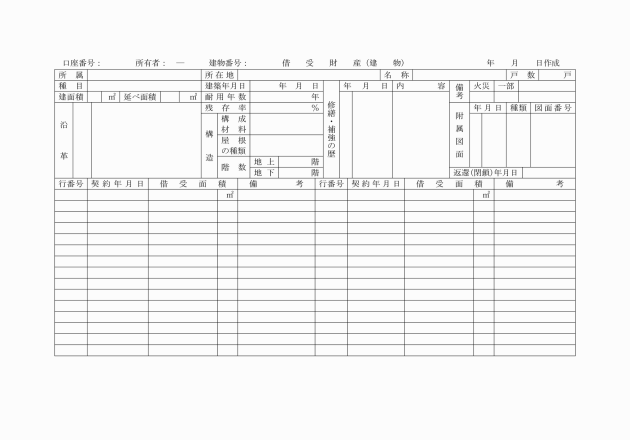

第五十四条 総務部長は、県が借り受けている不動産及びその従物(以下「借受財産」という。)の現況を明らかにしておくため、第十五号様式の借受財産台帳を作成し、必要な事項を記載しなければならない。

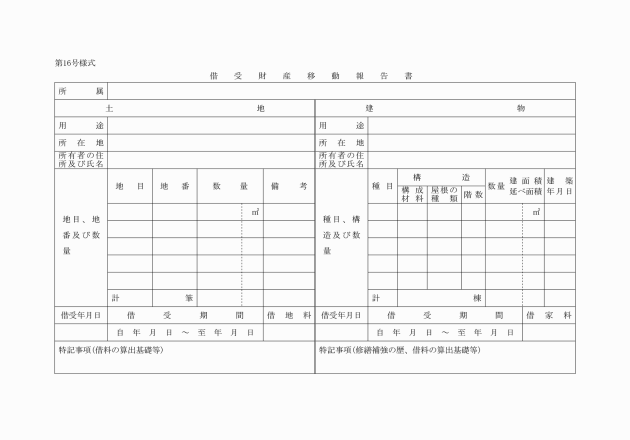

2 課長及びかい長は、その所属に係る不動産及びその従物の借受けがあつたとき又は当該借り受けた不動産及びその従物に係る契約の内容に変更があつたときは、直ちに第十六号様式の借受財産移動報告書にその事実を証する書類を添えて主管の部長を経て総務部長に提出しなければならない。

3 借受財産の管理については、公有財産の管理に関する規定を準用する。

(昭六〇規則三六・一部改正)

附則

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 山梨県県有財産及び営造物に関する条例施行規則(昭和三十二年山梨県規則第四十五号)は、廃止する。

附則(昭和四〇年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年六月一日から適用する。

附則(昭和四一年規則第一九号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年規則第四九号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第八条の規定は、昭和四十五年八月一日から適用する。

附則(昭和五二年規則第一四号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第三六号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(平成元年規則第二四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成二年規則第一三号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成三年規則第九号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成九年規則第二二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年規則第一四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第六三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第六四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年規則第一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年規則第一号)

この規則は、平成十九年三月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年規則第六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二三年規則第六号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 第二条の規定による改正後の山梨県公有財産事務取扱規則第二十九条第二項の規定は、施行日以後に行われる普通財産の貸付けの申請及び行政財産の使用の許可の申請について適用し、施行日前に行われた普通財産の貸付けの申請及び行政財産の使用の許可の申請については、なお従前の例による。

附則(平成二三年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年規則第二二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二七年規則第二二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の第三十九条第二項の規定は、この規則の施行の日以後にする延納の特約について適用し、同日前にした延納の特約については、なお従前の例による。

附則(平成二八年規則第一二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三一年規則第一八号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年規則第三五号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年規則第二〇号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和五年規則第三一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月二十三日から施行する。

附則(令和六年規則第一二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年規則第二八号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

─────────

○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)

昭和四十五年十月十五日

山梨県規則第四十九号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十五条 第五条から第八条までの規定及び第十二条の規定による改正後の規則の規定に定める加算金、延滞金、違約金及び遅延利息の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五円当たりの割合とする。

(平17規則28・一部改正)

(平17規則28・一部改正)

(平23規則6・全改)

(平23規則6・全改)

(平23規則6・全改)

(平23規則6・全改)

(昭60規則36・全改)

(昭60規則36・全改)

(昭60規則36・一部改正)

(昭60規則36・追加)

第12号様式から第14号様式まで 削除

(昭60規則36)

(昭60規則36・全改)

(昭60規則36・全改)

附表第一

(昭六〇規則三六・全改)

公有財産区分種目表

区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |

土地 |

|

|

|

(行政財産) |

|

| |

敷地 | 平方メートル |

| |

宅地 | 〃 |

| |

耕地 | 〃 |

| |

林野(森林) | 〃 |

| |

牧場 | 〃 |

| |

公園 | 〃 |

| |

広場 | 〃 |

| |

緑地 | 〃 |

| |

鉱泉地 | 〃 |

| |

附属地 | 〃 | 附属地は、林道、苗ほ、貯木場等を包括する。 | |

(普通財産) |

|

| |

敷地 | 平方メートル |

| |

宅地 | 〃 |

| |

耕地 | 〃 |

| |

森林 | 〃 |

| |

原野 | 〃 |

| |

池沼 | 〃 |

| |

鉱泉地 | 〃 |

| |

雑種地 | 〃 | 他の種目に属さないもの。 | |

立木竹 |

|

|

|

樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。ただし、苗ほにあるものを除く。 | |

立木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの。 | |

竹 | 束 |

| |

建物 |

|

|

|

事務所建 | 平方メートル | 庁舎、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。 | |

住宅建 | 〃 | 公舎、寄宿舎、寮、県営住宅等の主な建物を包括する。 | |

工場建 | 〃 |

| |

倉庫建 | 〃 | 上屋を包括する。 | |

雑屋建 | 〃 | きゆう舎、小屋、物置、渡り廊下、便所、門衛所等の他の種目に属さないものを包括する。 | |

工作物 |

|

|

|

門 | 箇 | 木門、石門等の各一箇所をもつて一箇とする。 | |

囲障 | メートル | さく、塀等を包括する。 | |

水道 | 箇 | 一式をもつて一箇とする。 | |

水路・下水 | 〃 | 溝きよ、埋下水等の一式をもつて一箇とする。 | |

築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし、一箇所をもつて一箇とする。 | |

池井 | 〃 | 人工を加えた池沼、養魚池、井戸、深さく井等各一箇所をもつて一箇とする。 | |

貯水池 | 〃 | 貯水池、ろ過池、沈殿池、プール等各一箇所をもつて一箇とする。 | |

浄化槽 | 〃 | 浄化槽、汚水浄化槽等各一箇所をもつて一箇とする。 | |

ほ床 | 〃 | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷木塊鋪、アスフアルト鋪等の各一箇所をもつて一箇とする。 | |

照明装置 | 〃 | 電灯、ガス灯、水銀灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもつて一箇とする。 | |

冷暖房装置 | 〃 | 冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し各一式をもつて一箇とする。 | |

通風装置 | 〃 | 一式をもつて一箇とする。 | |

消火装置 | 〃 | 一式をもつて一箇とする。 | |

通信装置 | 〃 | 私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもつて一箇とする。 | |

煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として一基をもつて一箇とする。 | |

貯槽 | 〃 | 水槽、油槽、ガス槽等を包括し各その箇数による。 | |

橋りよう | 〃 | さん橋、陸橋を包括し、各その箇数による(道路法に定めるものを除く。) | |

土留 | 〃 | 石垣等の各一箇所をもつて一箇とする。 | |

射場 | 〃 | 射撃場における諸工作物をもつて一箇とする。 | |

トンネル | メートル |

| |

軌道 | 〃 | 軽軌道、転てつ機を含む。 | |

電信電話線路 | 〃 | 電信電話架空線、ケーブル、電信電話地下線、電信電話水底線等を包括する。 | |

電力線路 | 〃 | 電力架空線、電力地下線等を包括する。 | |

電信柱 | 本 |

| |

鉄塔・やぐら | 箇 |

| |

起重機 | 〃 | 定置式のものにつき、一式をもつて一箇とする。 | |

昇降機 | 〃 | 一式をもつて一箇とする。 | |

かまど及び炉 | 〃 | 焼却炉、反射炉、結晶炉、しんちゆう炉等の各一式をもつて一箇とする。 | |

諸作業装置 | 〃 | 除じん装置、噴霧装置等の各一式をもつて一箇とする。 | |

諸標 | 箇 | 立標、信号標識等の各一箇所をもつて一箇とする。 | |

船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドツク | 雑物 | 〃 | 井戸屋形、石灰置場、灰捨場、避雷針等他の種目に区分しがたいもので各一箇所をもつて一箇とする。 |

船舶 | 隻 トン(総トン数) |

| |

浮標 | 箇 |

| |

浮桟橋 | 〃 |

| |

浮ドツク | 〃 |

| |

航空機 | 飛行機 | 機 |

|

ヘリコプタ | 〃 |

| |

滑空機その他 | 〃 | 飛行船を包括する。 | |

法第二百三十八条第一項第四号に掲げる権利 | 地上権 | 平方メートル |

|

地役権 | 〃 |

| |

鉱業権 | 〃 |

| |

その他 | 〃 |

| |

法第二百三十八条第一項第五号に掲げる権利 | 特許権 | 件 |

|

著作権 | 〃 |

| |

商標権 | 〃 |

| |

実用新案権 | 〃 |

| |

その他 | 〃 |

| |

有価証券その他 | 株券 | 株 | 各種目とも特有名称を冠記する。 |

社債券 | 口 | 特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。 | |

地方債証券 | 〃 | 社債等登録法の規定により登録されたものを含む。 | |

国債証券 | 〃 |

| |

出資による権利 | 〃 |

| |

その他 | 〃 |

|

附表第二

(昭六〇規則三六・全改、平一八規則三七・一部改正)

公有財産増減理由用語表

区分 | 増 | 減 | 摘要 |

各区分に共通 |

|

|

|

購入 | 売払い | ||

寄附 |

| ||

引受 |

| 行政財産の用途を廃止された場合又は普通財産を取得した場合当該財産を知事が定めた者が引き受けたとき。 | |

| 用途廃止引継ぎ | 行政財産の用途を廃止した場合において、当該財産を総務部長又は知事の定めた者に引き継いだとき。 | |

| 引継ぎ(委員会等) | 知事部局から委員会等へ公有財産を移動するとき。 | |

(何何)から所管換え | (何何)へ所管換え | 各部長の間において、行政財産の所管を移したとき。 | |

(何何)から所属替え | (何何)へ所属替え | 同一部内の課長又はかい長の間において、行政財産の所属を移したとき。 | |

分類替え | 分類替え | 普通財産を行政財産に変更したとき。 | |

誤り訂正 | 誤り訂正 | 根拠となる公有財産増減理由用語を冠記する。 | |

報告もれ | 報告もれ |

| |

価格改定 | 価格改定 | ||

交換受入れ | 交換渡し | ||

譲与受入れ | 譲与渡し | ||

譲渡取消し |

| ||

譲渡解除 | |||

引継ぎもれ発見登載 | |||

時効取得 | |||

契約解除 | 契約解除 | ||

| 返還 | 法令の規定によつて返還したとき。 | |

| 出資 | 県出資法人等に対し現物出資をしたとき。 | |

| 代物弁済 | 根拠となる法令の題名を冠記する。 | |

| 喪失 | 陥没、流失、崩壊、沈没等天災、荒廃その他の理由で滅失したとき。 喪失の原因を冠記する。 | |

土地 | 脱落地登載 |

|

|

収用 |

|

| |

収用補償追払 | 収用補償過払 | 訴願、訴訟の結果収用補償の追払又は過払をれい入したとき。 | |

埋立 |

| 公有水面埋立法によつて所有権を取得したとき。 | |

地ならし | 盛土の場合を含む。 | ||

(何何法)による換地 | (何何法)による引渡し | 法律の規定によつて財産を換地取得し、又は引き渡すとき。 | |

国調成果による増 | 国調成果による減 |

| |

端数合等 | 端数切捨 |

| |

実測による増 | 実測による減 | 測量の結果数量に増減があつたとき。 | |

建物 | 新築 | 取り壊し |

|

増築 |

| ||

改築による増 | 改築による減 | 建物の全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用し、更に元の位置に再築したとき。 | |

移築による増 | 移築による減 | 建物の全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用し異なる位置に建築したとき。 | |

実測による増 | 実測による減 |

| |

移転による増 | 移転による減 | 原形を維持してその位置を変更したとき。 | |

修繕 |

|

| |

復旧 |

| 天災、火災等により使用に堪えなくなつたので、台帳から削除した鉄骨鉄筋コンクリート造等の建物その他を復旧したとき。 | |

従物新設 | 従物取り壊し |

| |

従物増設 |

| ||

従物改設による増 | 従物改設による減 | ||

従物移設による増 | 従物移設による減 | ||

模様替による増 | 模様替による減 | ||

工作物 | 新設 | 取り壊し | |

増設 |

| ||

改設による増 | 改設による減 | ||

移設による増 | 移設による減 | ||

移転による増 | 移転による減 | ||

修繕 |

| ||

復旧 |

| ||

模様替による増 | 模様替による減 | ||

実測による増 | 実測による減 | ||

物品から振替 | 物品へ振替 | ||

立木竹 | 新植 | 伐採 | |

移植による増 | 移植による減 | ||

実査による増 | 実査による減 | ||

| 枯損 | ||

| 倒木 | ||

船舶 | 新造 |

| |

改造による増 | 改造による減 | 全面的改装又は一部を取り壊して、改造したとき。 | |

航空機 | 復旧 |

|

|

新造 | |||

改造による増 | 改造による減 | ||

法第二百三十八条第一項第五号に掲げる権利 | 登録 |

| 特許権、商標権、実用新案権、意匠権の設定の登録があつたとき。 |

創作 | 著作物の創作をしたとき。 | ||

有価証券その他 | 出資金回収 | 出資金回収 |

|

株式無償交付 | 資本金減少 | ||

株式配当 |

| ||

株式分割 | |||

再交付 | |||

| 株式併合 | 資本金の減少を伴うものは含まない。 | |

| 株式消却 | 資本金の減少を伴うものは含まない。 |