○山梨県災害救助法施行細則

昭和三十五年二月十二日

山梨県規則第四号

災害救助法施行細則(昭和二十三年一月山梨県規則第七号)の全部を次のように改正する。

山梨県災害救助法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号。以下「令」という。)及び災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁、厚生省、内務省、大蔵省、運輸省令第一号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則七一・全改)

(告示)

第二条 法を適用した場合には、市町村別の適用地域を速やかに告示するものとする。

(昭三八規則六・平一二規則七一・一部改正)

第三条 削除

(平一二規則七一)

(救助組織)

第四条 法第三条の規定による救助組織については、別に定める。

(平二五規則三九・一部改正)

(救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の程度)

第五条 令第三条の規定による救助の程度、方法及び期間並びに令第五条の規定による実費弁償の程度は、別表に定めるところによる。

(昭四〇規則五三・平一二規則七一・平二五規則三九・一部改正)

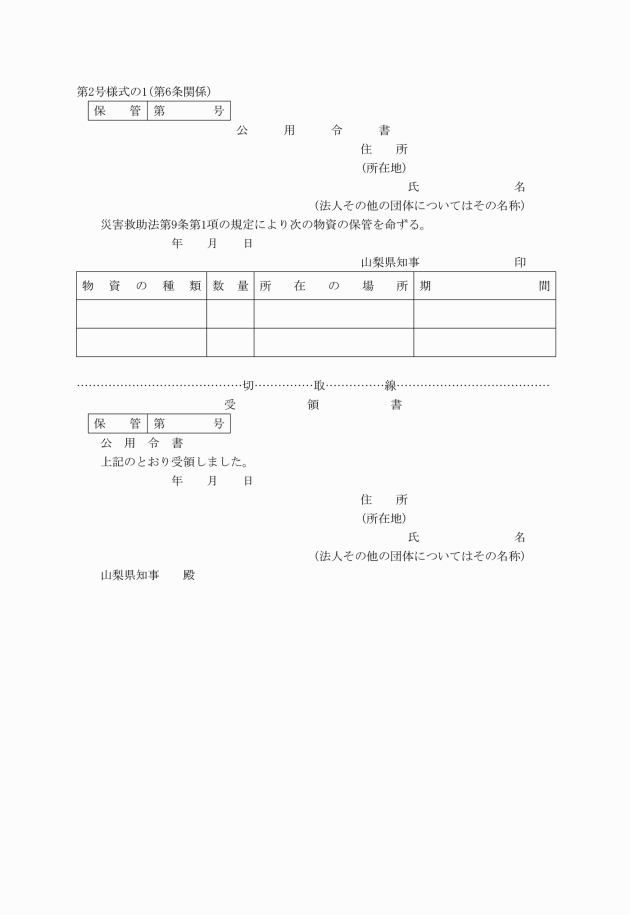

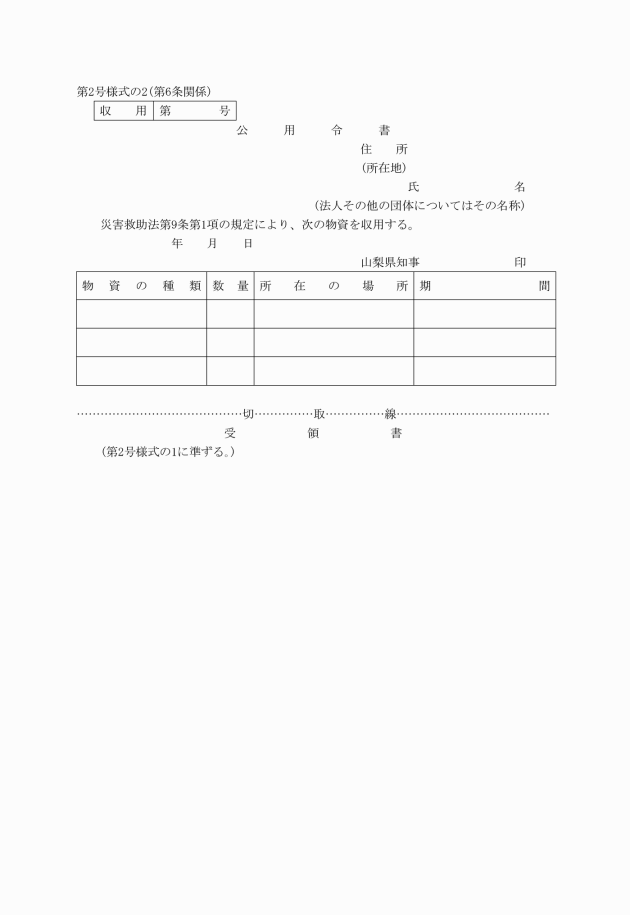

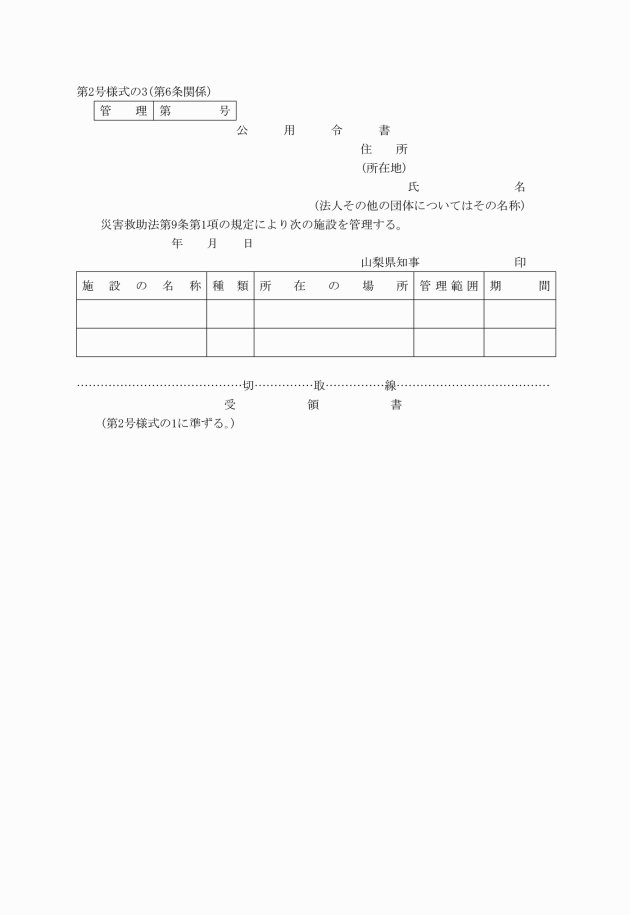

(規則第一条に基づく公用令書等の交付)

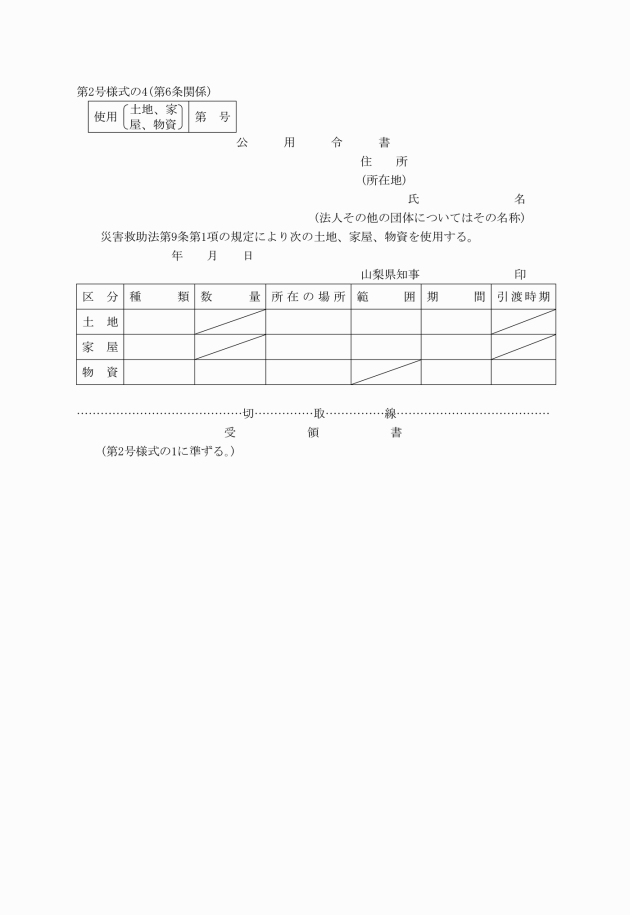

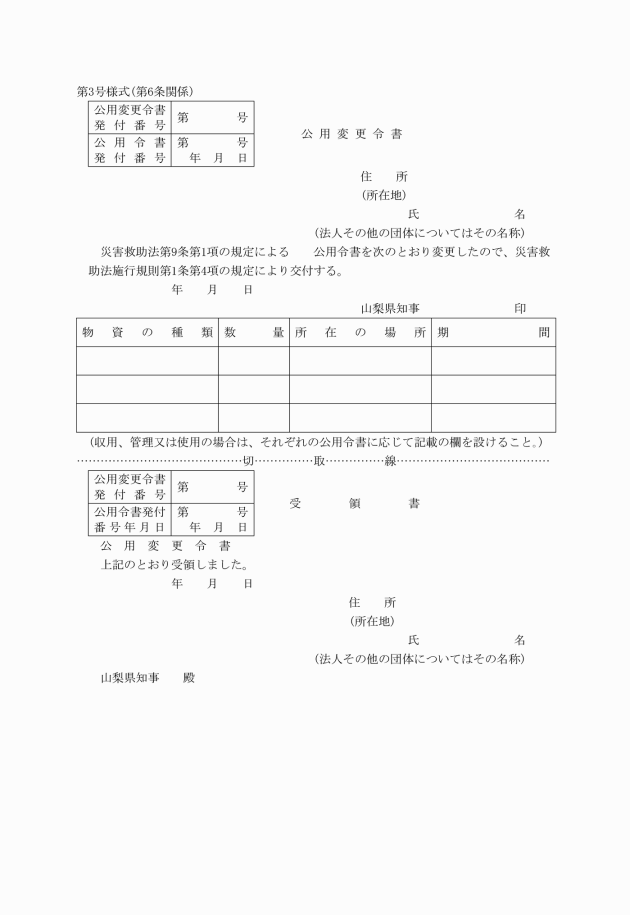

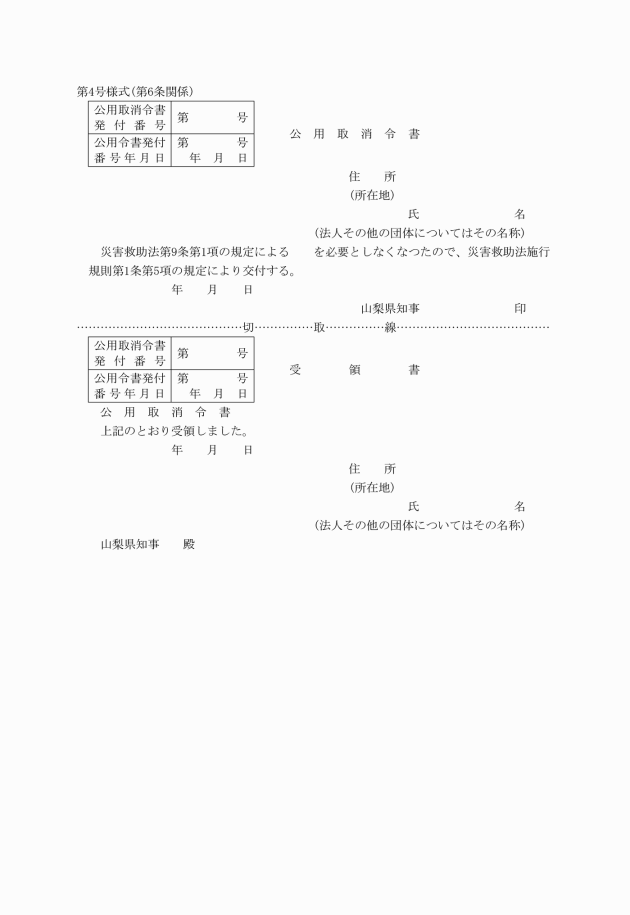

第六条 規則第一条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号のとおりとする。

一 公用令書(第二号様式の一~第二号様式の四)

二 公用変更令書(第三号様式)

三 公用取消令書(第四号様式)

(平一二規則七一・一部改正)

(規則第一条に基づく公用令書等の受領書)

第七条 前条第一項の公用令書、公用変更令書又は公用取消令書の交付を受けた者は、直ちにその令書に添附された受領書に受領年月日を記入し、署名及び押印して提出しなければならない。

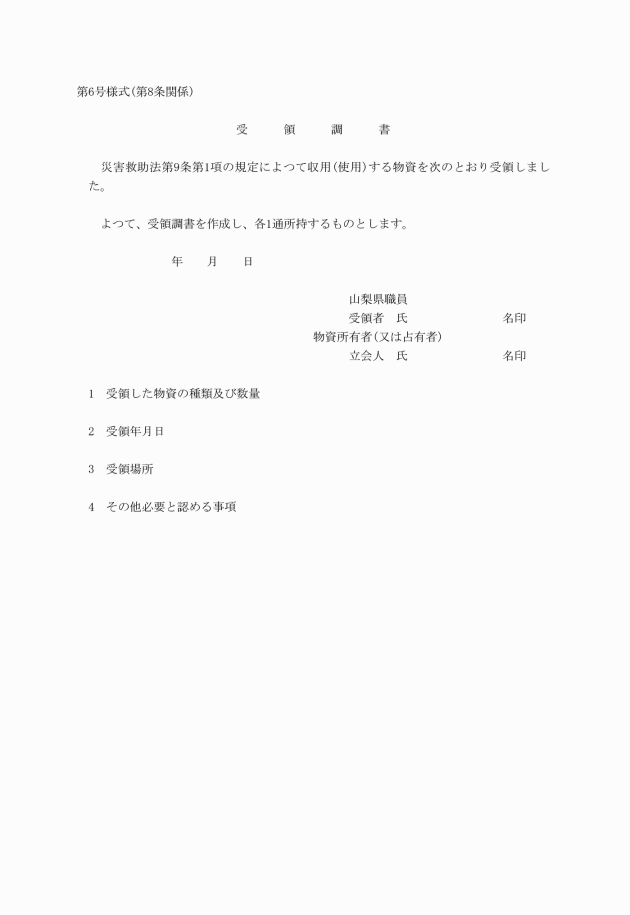

(受領調書の作成)

第八条 規則第二条第三項の規定により受領調書(第六号様式)を作成する場合は、その物資の所有者又は占有者を立ち合わせなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。

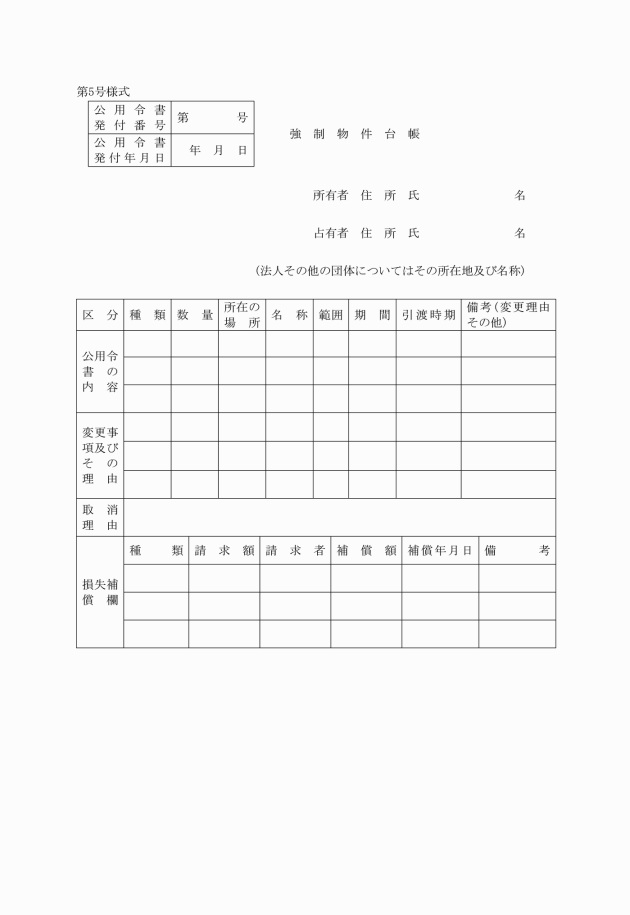

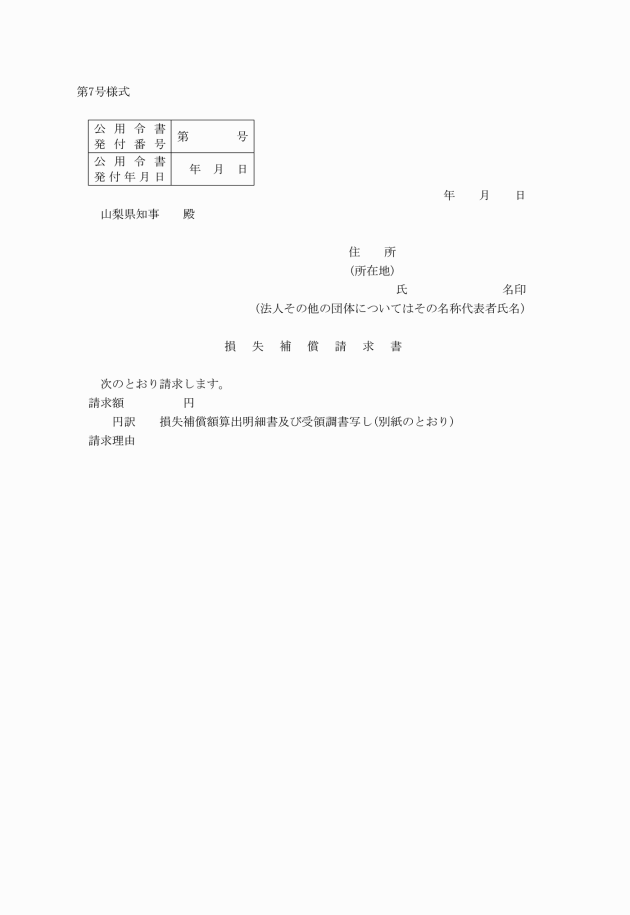

(規則第三条に基づく損失補償の請求)

第九条 規則第三条の規定による損失補償請求書(第七号様式)の提出があつたとき及びこれに基づき損失の補償を行なつたときは、所要の事項を強制物件台帳に記録するものとする。

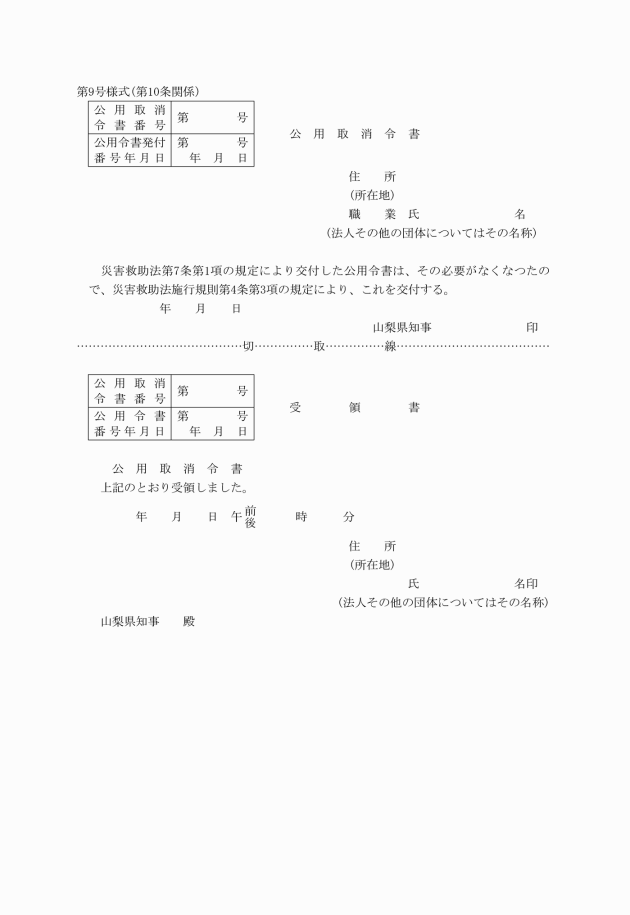

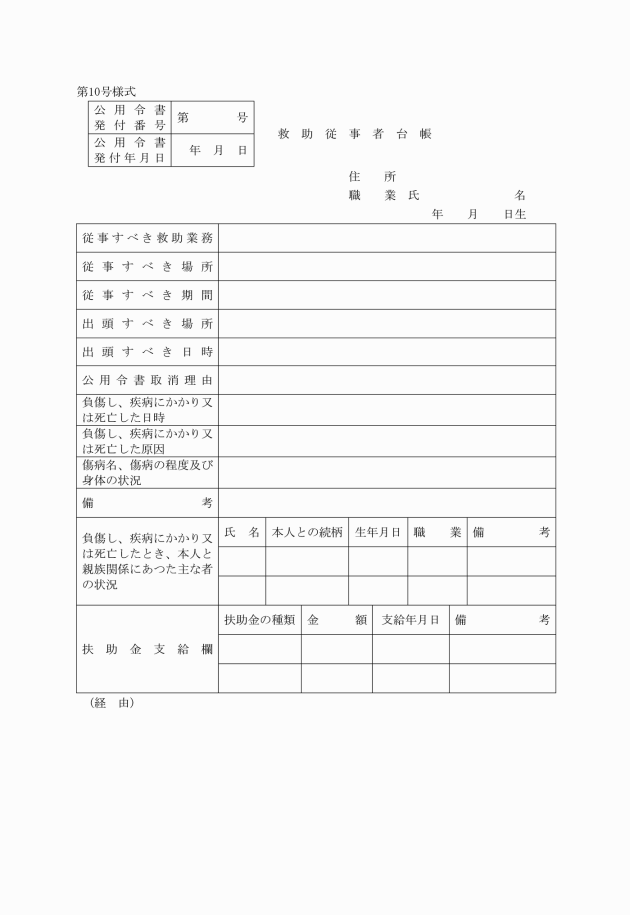

(規則第四条に基づく公用令書等の交付)

第十条 規則第四条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、次の各号のとおりとする。

一 公用令書(第八号様式)

二 公用取消令書(第九号様式)

3 第一項第二号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳にその理由を詳細に記録して、取り消した旨を余白に赤書するものとする。

(規則第四条に基づく届出)

第十二条 規則第四条第二項の規定による届出は、次に掲げる書類を添附して行なわなければならない。

一 負傷又は疾病により従事することができない場合においては医師の診断書

二 天災その他さけられない事故により従事することができない場合においては市町村長、警察官又はその他適当な官公吏の証明書

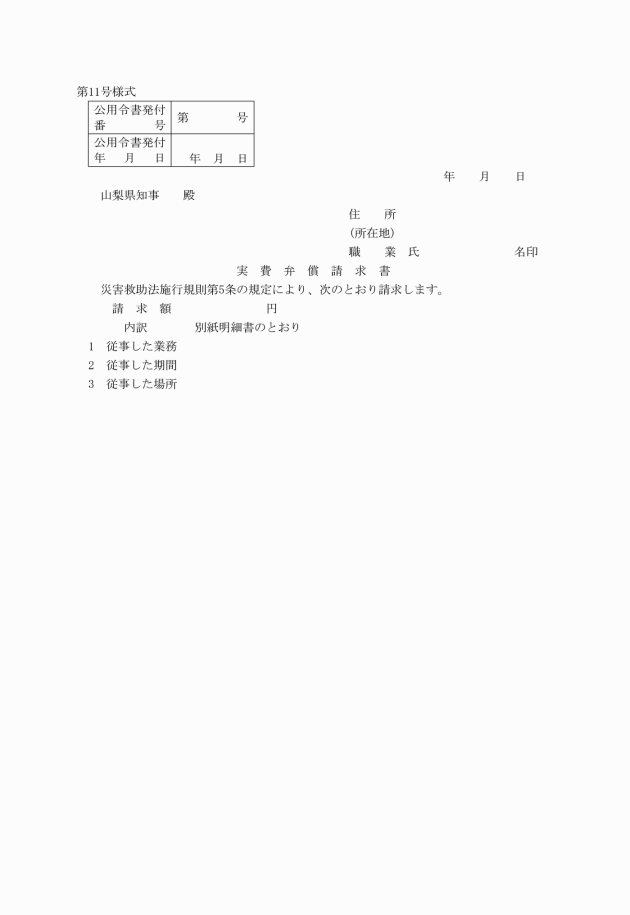

(実費弁償請求書)

第十三条 規則第五条の規定による実費弁償請求書は、第十一号様式による。

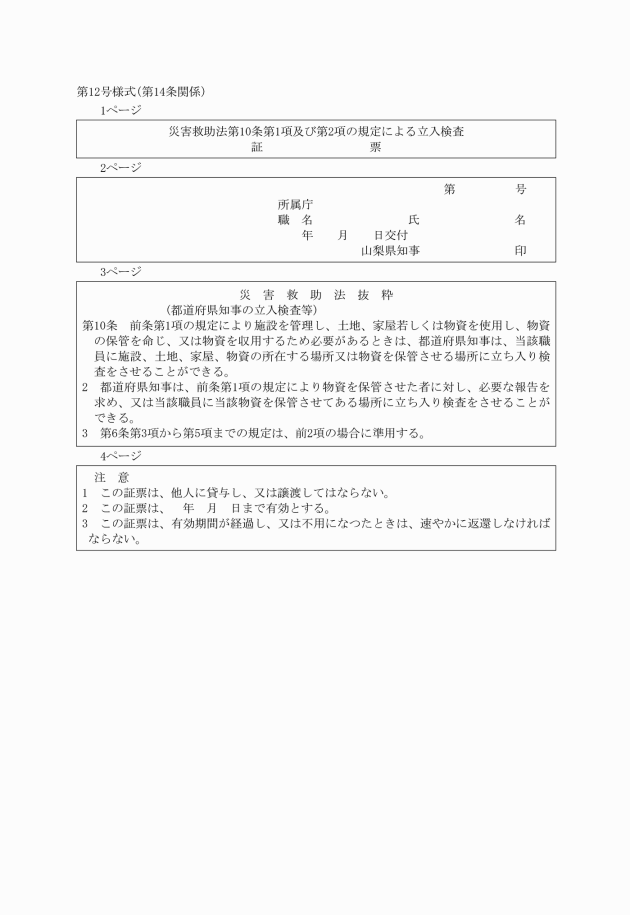

(立入検査証票)

第十四条 法第十条第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証票は、第十二号様式による。

(平一九規則二・平二五規則三九・一部改正)

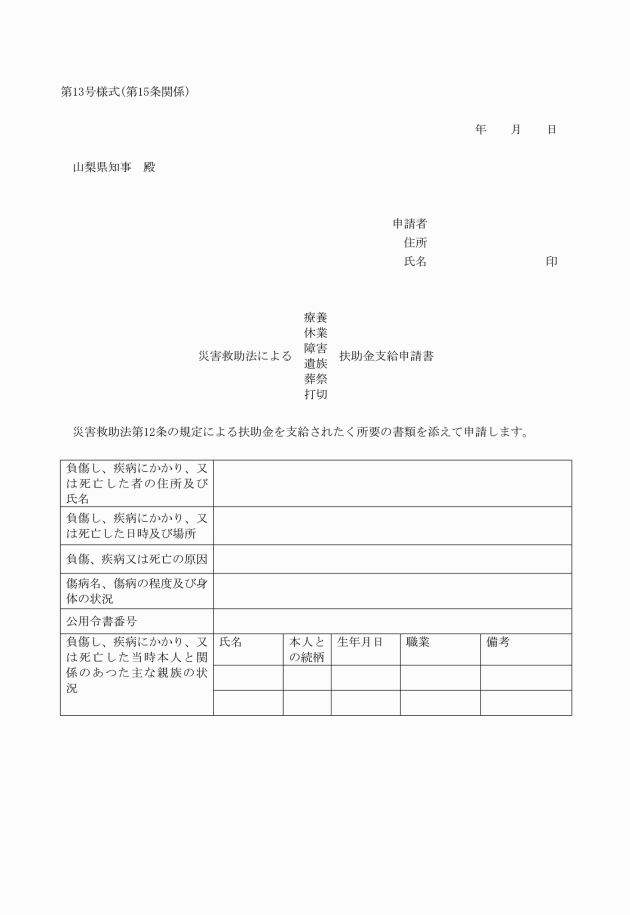

(扶助金の申請)

第十五条 規則第六条の規定による扶助金支給申請書は、第十三号様式による。

2 前項による扶助金申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金に係る申請書には、次の区分に従い所要の書類を添附しなければならない。

一 休業扶助金支給申請書には、負傷し、又は疾病にかかり従前得ていた収入がなく、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細に記載した書類

二 打切扶助金支給申請書には、療養の経過、病状、治癒までの見込期間等に関する医師の意見書

3 救助に関する業務に協力する者が、これがため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において規則第六条の規定により、扶助金を受けようとするときは、同条及び前項各号に定めるもののほか、協力命令を受けた旨の居住地の市町村長又は警察署長の証明書を添附しなければならない。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年八月十四日から適用する。

(一) 住家の全焼、全壊又は流失により被害を受けた者

小学生 一人につき百五十円

中学生 一人につき二百八十円

(二) 住家の半焼、半壊又は床上浸水により被害を受けた者

小学生 一人につき三十円

中学生 一人につき六十円

附則(昭和三六年三月一〇日規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

附則(昭和三六年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月一日から適用する。

附則(昭和三七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年九月十五日から適用する。

附則(昭和三八年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

附則(昭和三九年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年六月十六日から適用する。

附則(昭和四〇年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

附則(昭和四一年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

附則(昭和五三年規則第二六号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

附則(昭和五七年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

附則(昭和五八年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

附則(昭和六〇年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

附則(昭和六二年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

附則(昭和六二年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

附則(昭和六三年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

附則(平成元年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

附則(平成二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

附則(平成三年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則別表の規定は、平成三年四月一日から適用する。

附則(平成四年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則別表の規定は、平成四年四月一日から適用する。

附則(平成五年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則別表の規定は、平成五年四月一日から適用する。

附則(平成六年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則別表の規定は、平成六年四月一日から適用する。

附則(平成八年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則別表の規定は、平成七年四月一日から適用する。

附則(平成一〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。

附則(平成一一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則別表の規定は、平成十年四月一日から適用する。

附則(平成一二年規則第七一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則別表の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

附則(平成一二年規則第一六四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の第一の一の2の(七)の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

附則(平成一四年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

附則(平成一五年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年規則第八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則別表の規定は、平成二十四年四月六日から適用する。

附則(平成二五年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県災害救助法施行細則の規定により交付され、又は提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定により交付され、又は提出された書類とみなす。

附則(平成二六年規則第三〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則別表の第一の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

附則(平成三〇年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の第一の一の2の(一)の(2)の規定、同表の第一の二の1の(三)の規定、同表の第一の三の(三)の(1)の表の規定(夏期四月から九月までの項六人以上一人増すごとに加算する額の欄を除く。)、同表の第一の三の(三)の(2)の表の規定(夏期四月から九月までの項一人世帯の欄、二人世帯の欄及び六人以上一人増すごとに加算する額の欄並びに冬季十月から三月までの項一人世帯の欄及び六人以上一人増すごとに加算する額の欄を除く。)、同表の第一の六の(二)の規定、同表の第一の九の(三)の規定及び同表の第一の十二の(二)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

附則(令和二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県災害救助法施行細則の規定は、令和元年十月十二日から適用する。

附則(令和三年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和五年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和五年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和六年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則(令和七年規則第六号)抄

第二編 経過措置

第一章 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第六条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。第九条及び附則において「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下この項において「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この項及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第七条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第二章 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理等に伴う経過措置

(様式に関する経過措置)

第八条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出され、又は交付されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出され、又は交付された書類とみなす。

第三章 その他

(経過措置の知事への委任)

第九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)並びにこの規則の施行に伴い必要な経過措置は、知事が定める。

附則(令和七年規則第六号)

この規則は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

――――――――――

別表(第五条関係)

(昭四〇規則五三・全改、昭四一規則三〇・昭四二規則一八・昭四三規則五四・昭四四規則四八・昭四五規則三九・昭四六規則四二・昭四七規則三九・昭四八規則五三・昭四九規則三七・昭四九規則四九・昭五〇規則三七・昭五一規則四三・昭五二規則三一・昭五三規則二六の二・昭五四規則二六・昭五五規則二五・昭五六規則四二・昭五七規則三四・昭五八規則二九・昭五九規則四八・昭六〇規則五六・昭六二規則二二・昭六二規則三四・昭六三規則四六・平元規則四六・平二規則四二・平三規則四八・平四規則五〇・平五規則五八・平六規則五三・平八規則二・平一〇規則二・平一一規則四・平一二規則七一・平一二規則一六四・平一四規則一四・平一四規則四七・平一五規則六五・平一六規則三七・平一七規則八・平一七規則四二・平一八規則三三・平一九規則三・平一九規則二五・平一九規則三一・平二〇規則三三・平二一規則二六・平二二規則二八・平二四規則三四・平二五規則三九・平二六規則三〇・平三〇規則一四・令二規則一・令三規則三六・令四規則二〇・令五規則二四・令五規則二六・令六規則四〇・一部改正)

第一 救助の程度、方法及び期間

一 避難所及び応急仮設住宅の供与

1 避難所

(一) 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するものとする。

(二) 避難所は、学校、公民館等既存の建物を利用して開設することを原則とする。ただし、適当な建物が得難いときは、野外に移動可能な施設、車両等を設置することその他の適切な方法により開設することができる。

(三) 避難所を設置するために支出することができる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費(法第四条第二項の避難所については、災害が発生するおそれがある場合において必要となる建物の使用謝金、光熱水費等)とし、一人一日当たり三百五十円以内の額とする。

(四) 福祉避難所(高齢者、障害者等(2の(四)において「高齢者等」という。)であつて避難所での避難生活において特別な配慮を必要とするものに供与する避難所をいう。)を設置した場合は、(三)の金額に当該地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することができる。

(五) 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健康上の配慮等により、ホテル、旅館その他の宿泊施設の借上げを実施し、これを供与することができる。

(六) 法第四条第一項第一号の避難所を開設することができる期間は災害発生の日から七日以内とし、同条第二項の避難所を開設することができる期間は法第二条第二項の規定による救助を開始した日から災害が発生しなかつたことが判明し、かつ、現に救助の必要がなくなつた日までの期間とする。

2 応急仮設住宅

応急仮設住宅は、住家が全壊し、全焼し、又は流失したことにより居住する住家がない者であつて、自らの資力では住家を得ることができないものに、建設し供与する住宅(以下「建設型応急住宅」という。)、民間賃貸住宅を借り上げて供与する住宅(以下「賃貸型応急住宅」という。)その他の適切な方法により供与する住宅とする。

(一) 建設型応急住宅

(1) 建設型応急住宅の設置に当たつては、原則として、公有地を利用するものとする。ただし、適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することができる。

(2) 建設型応急住宅の一戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、地域の実情、世帯構成等に応じて設定するものとし、その設置のために支出することができる費用は、設置に係る原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費、建築事務費等の一切の経費として、六百八十八万三千円以内の額とする。

(3) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合にあつては居住者の集会等に利用するための施設を設置することができ、建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内に五十戸未満設置した場合にあつては戸数に応じた居住者の集会等に利用するための小規模な施設を設置することができる。

(4) 福祉仮設住宅(老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であつて日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をいう。)を建設型応急住宅として設置することができる。

(5) 建設型応急住宅は、災害発生の日から二十日以内に着工し、速やかに設置するものとする。

(6) 建設型応急住宅を供与することができる期間は、建設型応急住宅の建築工事が完了した日から建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第三項又は第四項に規定する期限までとする。

(7) 建設型応急住宅の供与の終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復のために支出することができる費用は、当該地域における実費とする。

(二) 賃貸型応急住宅

(1) 賃貸型応急住宅の一戸当たりの規模は、世帯の人数に応じて(一)の(2)に定める規模に準ずるものとし、その借上げのために支出することができる費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料その他の民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠な費用とし、その額は、地域の実情に応じた額とする。

(2) 賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借り上げ、提供するものとする。

(3) 賃貸型応急住宅を供与することができる期間は、借上げの日から(一)の(6)に規定する期限までとする。

二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

1 炊き出しその他による食品の給与

(一) 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事のできない者に対して行う。

(二) 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物によるものとする。

(三) 炊き出しその他による食品の給与を実施するために支出することができる費用は、主食、副食、燃料等の経費とし、一人一日当たり千三百三十円以内の額とする。

(四) 炊き出しその他による食品の給与を実施することができる期間は、災害発生の日から七日以内とする。

2 飲料水の供給

(一) 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行う。

(二) 飲料水の供給を実施するため支出することができる費用は、水の購入費のほか、給水又は浄水に必要な機械又は器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品又は資材の費用とし、当該地域の通常の実費とする。

(三) 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とする。

三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

(二) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもつて行う。

(1) 被服、寝具及び身の回り品

(2) 日用品

(3) 炊事用具及び食器

(4) 光熱材料

(三) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出することができる費用は、季別及び世帯区分により一世帯当たり次の額以内とする。

(1) 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

世帯区分 季別 | 一人世帯 | 二人世帯 | 三人世帯 | 四人世帯 | 五人世帯 | 六人以上一人増すごとに加算する額 | |

夏季四月から九月まで | 一九、八〇〇円 | 二五、四〇〇円 | 三七、七〇〇円 | 四五、〇〇〇円 | 五七、〇〇〇円 | 八、三〇〇円 | |

冬季十月から三月まで | 三二、八〇〇円 | 四二、四〇〇円 | 五九、〇〇〇円 | 六九、〇〇〇円 | 八七、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | |

(2) 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯

世帯区分 季別 | 一人世帯 | 二人世帯 | 三人世帯 | 四人世帯 | 五人世帯 | 六人以上一人増すごとに加算する額 | |

夏季四月から九月まで | 六、五〇〇円 | 八、七〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 一五、九〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 | 二、八〇〇円 | |

冬季十月から三月まで | 一〇、四〇〇円 | 一三、六〇〇円 | 一九、四〇〇円 | 二三、〇〇〇円 | 二九、〇〇〇円 | 三、八〇〇円 | |

(四) 三の(三)の季別区分は、災害発生の日をもつて決定する。

(五) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与を実施することができる期間は、災害発生の日から十日以内とする。

四 医療及び助産

1 医療

(一) 医療は災害のため医療の途を失つた者に対して、応急的に処置するものとし、救護班によつて行う。ただし、急迫した事情がありやむを得ない場合には、病院又は診療所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に規定する柔道整復師(以下この(一)及び(三)において「施術者」という。)を含む。)において医療(施術者が行うことのできる範囲の施術を含む。)を行うことができる。

(二) 医療は、次の範囲内において行う。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療及び施術

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(三) 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料、破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施術者による場合は、協定料金の額以内とする。

(四) 医療を実施することができる期間は、災害発生の日から十四日以内とする。

2 助産

(一) 助産は、災害発生の日以前又は以後七日以内に分べんした者であつて、災害のため助産の方法を失つた者に対して行う。

(二) 助産は、次の範囲内において行う。

(1) 分べんの介助

(2) 分べん前及び分べん後の処置

(3) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給

(三) 助産のため支出することができる費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費とし、助産師による場合は慣行料金の百分の八十以内の額とする。

(四) 助産を実施することのできる期間は、分べんした日から七日以内とする。

五 被災者の救出

(一) 被災者の救出は、災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、又は救出するものとする。

(二) 被災者の救出のために支出することができる費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費とし、当該地域における通常の実費とする。

(三) 被災者の救出を実施することができる期間は、災害発生の日から三日以内とする。

六 被災した住宅の応急修理

(一) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理

(1) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害のため住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対して行う。

(2) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のために支出できる費用は、一世帯当たり五万千五百円以内の額とする。

(3) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならない。

(二) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理

(1) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、災害のため、住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して行う。

(2) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し現物をもつて行うものとし、その修理のために支出することができる費用は、次に掲げる額以内とする。

(イ) 半壊又は半焼した世帯 一世帯当たり七十一万七千円

(ロ) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 一世帯当たり三十四万八千円

(3) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、災害発生の日から三箇月以内(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあつては、六箇月以内)に完了しなければならない。

七 生業に必要な資金の貸与

(一) 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊し、全焼し、又は流失し、災害のため生業の手段を失つた世帯に対して行う。

(二) 生業に必要な資金の貸与は、生業を営むために必要な機械、器具又は資材を購入するための費用に充てるものであつて、生業の見込みの確実な具体的事業計画があり、償還能力のある者に対して行う。

(三) 生業に必要な資金を貸与することができる金額は、次の額以内とする。

(1) 生業費 一件当たり 三万円

(2) 就職支度金 一件当たり 一万五千円

(四) 生業に必要な資金は、次に掲げる条件により貸与する。

(1) 貸与期間 二年以内

(2) 利子 無利子

(五) 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から一箇月以内に完了しなければならない。

八 学用品の給与

(一) 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により喪失し、又は損傷等したことにより学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含む。(三)において同じ。)、中学校生徒(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。(三)において同じ。)及び高等学校等生徒(高等学校(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の後期課程(定時制の課程及び通信制の課程を含む。)、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。(三)において同じ。)に対して行う。

(二) 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもつて行う。

(1) 教科書

(2) 文房具

(3) 通学用品

(三) 学用品の給与のために支出することができる費用は、次に掲げる額以内とする。

(1) 教科書代

(イ) 小学校児童及び中学校生徒 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出て、又はその承認を受けて使用するものを給与するための実費

(ロ) 高等学校等生徒 正規の授業で使用する教材を給与するための実費

(2) 文房具費及び通学用品費

(イ) 小学校児童 一人当たり五千二百円

(ロ) 中学校生徒 一人当たり五千五百円

(ハ) 高等学校等生徒 一人当たり六千円

(四) 学用品を給与することができる期間は、災害発生の日から教科書については、一箇月以内その他の学用品については、十五日以内とする。

九 埋葬

(一) 埋葬は、災害の際死亡した者について死体の応急的処理程度のものを行う。

(二) 埋葬は、原則として、棺又は棺材の現物をもつて、次の範囲内において行う。

(1) 棺(附属品を含む。)

(2) 埋葬又は火葬(賃金職員等雇上費を含む。)

(3) 骨つぼ及び骨箱

(三) 埋葬のために支出することができる費用は、一体当たり二十二万六千百円以内の額(死亡時において十二歳未満であつた者にあつては、十八万八百円以内の額)とする。

(四) 埋葬は、災害発生の日から十日以内に完了しなければならない。

十 死体の捜索

(一) 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡していると推定される者に対して行う。

(二) 死体の捜索のため支出することができる費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費とし、当該地域における通常の実費とする。

(三) 死体の捜索をすることができる期間は災害発生の日から十日以内とする。

十一 死体の処理

(一) 死体の処理は、災害の際死亡したものについて死体に関する処理(埋葬を除く。)を行う。

(二) 死体の処理は、次の範囲内において行う。

(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置

(2) 死体の一時保存

(3) 検案

(三) 検案は、原則として救護班によつて行う。

(四) 死体の処理のために支出することができる費用は、次に掲げる額以内とする。

(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置のための費用は、一体当たり三千六百円以内とする。

(2) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存の建物を利用する場合は、当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は、一体当たり五千七百円以内の額とする。ただし、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要な場合は、当該地域における通常の実費を加算することができる。

(3) 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とする。

(4) 死体の処理をすることができる期間は、災害発生の日から十日以内とする。

十二 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下この十二において「障害物」という。)の除去

(一) 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運びこまれているため、一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもつてしては、当該障害物を除去することができない者に対して行う。

(二) 障害物の除去のために支出することができる費用は、ロープ、スコップその他除去のために必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とする。この場合において、一の市町村における障害物の除去を行つた一世帯当たりの費用の平均額は、十四万円以内の額とする。

(三) 障害物の除去をすることができる期間は、災害発生の日から十日以内とする。

十三 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費

(一) 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出することができる範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 被災者(法第四条第二項の救助にあつては、避難者)の避難に係る支援

(2) 医療及び助産

(3) 被災者の救出

(4) 飲料水の供給

(5) 死体の捜索

(6) 死体の処理

(7) 救済用物資の整理配分

(二) 救助のため支出することができる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費とする。

(三) 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該救助の実施が認められる期間以内とする。

第二 実費弁償

令第五条の規定による実費弁償のために支出することができる費用は、次に掲げる限度を超えることができない。

(一) 令第四条第一号から第四号までに規定する者

1 日当

(1) 医師及び歯科医師 一人一日当たり二万五千七百円

(2) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士 一人一日当たり一万七千八百円

(3) 保健師、助産師、看護師、准看護師及び歯科衛生士 一人一日当たり一万六千二百円

(4) 救急救命士 一人一日当たり一万四千七百円

(5) 土木技術者及び建築技術者 一人一日当たり一万七千五百円

(6) 大工 一人一日当たり二万八千九百円

(7) 左官 一人一日当たり二万九千五百円

(8) とび職 一人一日当たり二万七千九百円

2 時間外勤務手当

職種ごとに1の(1)から(8)までに定める日当額を基礎とし、一般職の職員との均衡を考慮して算定した額

3 旅費

一般職の職員の旅費の例による。

(二) 令第四条第五号から第十号までに規定する者

当該業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその百分の三の額を加算した額

第1号様式 削除

(平12規則71)

(昭36規則8・全改、平25規則39・一部改正)

(昭36規則8・全改、平25規則39・一部改正)

(昭36規則8・全改、平25規則39・一部改正)

(昭36規則8・全改、平25規則39・一部改正)

(昭36規則8・全改、平25規則39・一部改正)

(昭36規則8・全改、平25規則39・一部改正)

(昭36規則8・全改)

(昭36規則8・全改、平19規則2・平25規則39・一部改正)

(昭36規則8・全改)

(昭36規則8・全改、昭38規則6・平19規則2・平25規則39・令7規則6・一部改正)

(昭36規則8・全改、平25規則39・一部改正)

(昭36規則8・全改)

(昭36規則8・全改)

(昭36規則8・全改、平19規則2・平25規則39・一部改正)

(平25規則39・全改)