トップ > 組織案内 > 観光文化・スポーツ部 > 山梨県立考古博物館 > 風土記の丘研修センター > ものづくり教室「チャレンジ博物館」 > チャレンジ博物館第6回「弥生時代の石包丁づくりにチャレンジ」

ページID:103324更新日:2022年8月23日

ここから本文です。

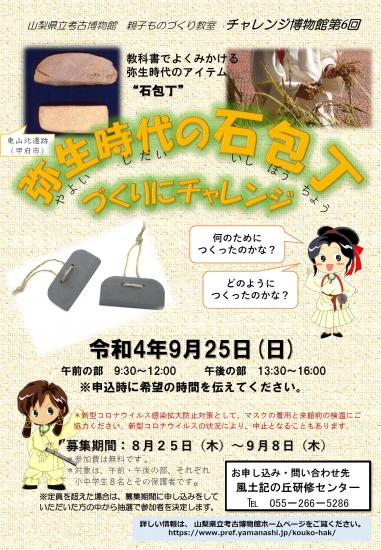

チャレンジ博物館第6回「弥生時代の石包丁づくりにチャレンジ」

県立考古博物館では月に1回程度、小・中学生の親子を対象としたものづくり教室「チャレンジ博物館」を開催しております。

今年度第6回のものづくり教室は、弥生時代の石包丁づくりにチャレンジします。

石包丁の制作例

画像を拡大(JPG:202KB)

水田での米づくり(稲作)が急速に広まった弥生時代、稲などを収穫する道具として石包丁(いしぼうちょう)と呼ばれる硬い石材から作られた磨製石器(ませいせっき)が使われていました。

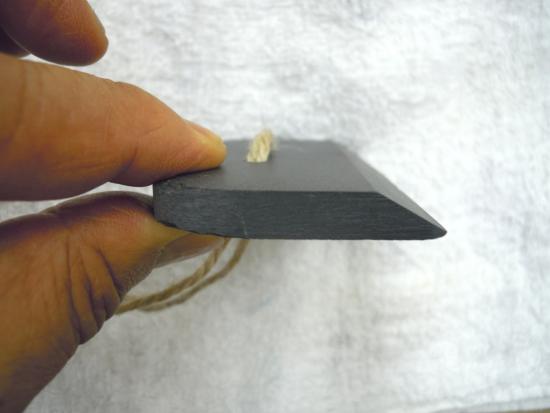

石包丁の側面(刃部)と石包丁の使用例

石包丁を使った稲の収穫(稲刈り)は、現在のように地面に近い位置から穂軸ごと稲を刈り取るのではなく、稲穂の部分だけをひとつずつつみとる「穂つみ」だったと考えられています。また、石「包丁」と名付けられていますが刃の切れ味は鈍く、稲穂に近い部分に刃を押し当てて、稲穂をむしり取るように収穫していたようです。

|

|

|

|

稲作の技術は西日本から急速に広がり、甲府盆地でも弥生時代の村や水田の跡が発見されています。また、これらの遺跡からは石包丁をはじめ、鍬(くわ)や鋤(すき)、エブリ(田畑を平らにならすための道具)といった農具などが出土しており、当時の農耕の様子を現代に伝える資料として研究が続けられています。

石包丁づくりの様子(石材の研磨)

今回のものづくり教室では、弥生時代の農耕の様子などについて学習するとともに、石材(玄昌石)を削り・磨いて、古代の石包丁づくりを体験していただきます。

皆さまの参加お申込みをお待ちしております。

参加者(来館者)の皆様へ

新型コロナウイルスの感染防止のため、入館時の検温や体調確認等、感染防止対策へのご協力をお願いしております。ご来館前に必ず次のページをご確認いただくとともに、感染予防にご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。

ものづくり教室のご案内

開催日時

令和4年9月25日(日曜日)

午前9時30分~12時

午後1時30分~4時

新型コロナウイルス感染症の状況により予定が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

会場

風土記の丘研修センター(甲府市下向山町1271)

会場は考古博物館ではありません。会場への経路は地図(GoogleMap)を参考にご来場ください。なお、考古博物館と風土記の丘研修センターを結ぶ曽根丘陵公園内の道路は管理道につき、一般の車両は通行できません。(徒歩での通行は可能です)

対象・定員

午前の部・午後の部ともに、小・中学生の子ども8名とその保護者(子どもの合計が16名)

小学5年生以下の方は保護者の同伴が必要です。小学6年生以上の方は本人のみでもご参加いただけます。

参加費

無料

持ち物・服装

汚れをぬぐうタオル

活動しやすく汚れても服装でご参加ください。

新型コロナウイルスの感染防止のため、必ずマスクを着用の上、ご参加くださいますようお願いいたします。

お申込み方法

参加には事前にお申込みが必要です。

風土記の丘研修センターへお電話またはご来館の上、お申込みください。

8月25日(木曜日)~9月8日(木曜日)の間、お申込みを承ります。

お申込みの際に参加ご希望の時間帯(午前の部または午後の部)をお知らせください。

お申込みが定員を超えた場合、抽選にて参加者を決定させていただきます。なお、抽選結果の通知は当選者への連絡をもって代えさせていただきます。あらかじめご了承ください。(お申込みが定員に満たなかった場合、先着順にて追加募集いたします)

お申込み・お問合せ

風土記の丘研修センター(考古博物館付属施設)

電話:055-266-5286

FAX:055-266-5287

受付時間:午前8時30分~午後5時

休館日:毎週月曜日(9月19日は開館)、9月20日(火曜日)~27日(火曜日)

9月20日~27日の間は、第39回特別展「甲斐の勇者─その原像を探る─」(会期:9月28日~11月23日)の展示準備により、臨時休館いたします。休館中は大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご了承くださいますようお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

ものづくり教室の詳細は、考古博物館付属施設・風土記の丘研修センター(電話:055-266-5286)までお問い合わせください。