○消防関係職員の服制

昭和四十三年十月十四日

山梨県告示第三百三十八号

山梨県消防関係職員の服制を次のように定める。

山梨県消防関係職員服制

上衣 | 地質 | 濃紺色の毛織物 | ||

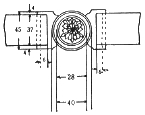

制式 | 前面 | 開襟 剣襟 胸部は、二重とし、消防き章をつけた金色金属製ボタン三個を二行につける。 ポケツトは、左胸部及び左右腰部に各一個とし、腰部は、ふたをつける。 形状は図のとおりとする。 | ||

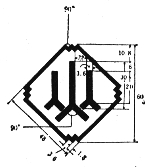

胸章 | 黒色の台地に上下両縁に金線ししゆうを施し、中央に平織金線及び銀色消防き章をつけた職名章を右胸部にその上部に黒色の台地に流水型の銀モール三本を付した消防関係職員章をつける。 形状寸法は、図のとおりとする。 | |||

腕章 | 右腕に県章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||

袖章 | 幅三〇ミリメートルの黒色しま織線二条及び六ミリメートルのじや腹金線一条を表半面にまとう。 形状は図のとおりとする。 | |||

ズボン | 地質 | 濃紺色の毛織物(上衣と同様とする。) | ||

制式 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各一個のポケツトをつける。 形状は図のとおりとする。 | |||

外とう | 地質 | 濃紺色の毛織物 | ||

制式 | 開襟 剣襟 胸部は二重とし、消防き章をつけた金色ボタン各三個を二行につける。 ポケツトは、左右各一個とし、ふたをつける。背部に幅六〇ミリメートルの背帯をつける。襟部に頭きんどめの黒色ボタン五個をつけ頭きんに鼻おおい一個及び黒色ボタン三個をつける。袖に上衣に準ずる袖章をつける。 形状は図のとおりとする。 | |||

盛夏衣 | 上衣 | 地質 | 茶褐色の布 | |

制式 | 前面 | 開襟(小開き式) 地質と似た色のボタン四個を一行につける。ポケツトは、胸部左右に各一個とし、ふたをつけたボタンでとめる。 形状は図のとおりとする。 | ||

肩部 | 外側の端を肩の縫目縫い込み、襟側を地質と似た色のボタン一個でとめる。 | |||

袖 | 長袖カフスつき、ボタンどめとする。 | |||

ズボン | 地質 | 上衣と同様とする。 | ||

制式 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各一個のポケツトをつける。 形状は図のとおりとする。 | |||

制帽 | 地質 | 濃紺色の毛織物 | ||

制式 | 円形とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製のあごひもをつける。あごひもの両端は、帽子の両側において消防き章をつけた金色ボタン各一個でとめる。帽子の周囲には黒色斜子縁及びじや腹組金線をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||

帽章 | 金色金属消防き章をモール製金色桜でかこむ。台地は、黒又は濃紺の毛織物とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||

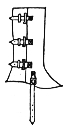

バンド | 黒色の革締輪を前金具の左右に各一個をつける。前金具は、中央に消防き章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||

半脚はん | 地質 | 黒色の革又は麻布若しくは綿布 | ||

制式 | 側面に三個のビジヨウをつけ、下部に靴底を回してとめる。ビジヨウ一個をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||

註 帯帽及び胸章の階級については、次のように取り扱うものとする。

盛夏衣の袖は、半袖とすることができる。

上衣 | |||

後面 | 前面 | ||

|

| ||

ボタン | 袖章 | ズボン | |

|

|

| |

バンド | |||

| |||

制帽 | |||

|

| ||

き章 | 帽章 | アゴ紐どめボタン | |

|

|

| |

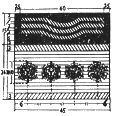

胸章 | |||

| 知事 |

| 副知事 |

| 部長 |

| 課長 消防学校長 |

| 課長補佐 主査 |

| 係長 主任 |

|

|

| 係員 |

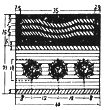

帯帽 | |

| 知事 副知事 部長 |

| 課長 消防学校長 |

| 課長補佐 主査 |

| 係長 主任 |

| 係員 |

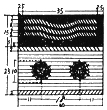

外とう | |||

後面 | 前面 | ||

|

| ||

ボタン | 頭きん | ||

|

|

| |

盛夏服 | |

後面 | 前面 |

|

|

半脚はん | ズボン |

|

|